EL NAPOLEÓN DEL PLATA

HISTORIA DE UNA HEROICA GUERRA SUDAMERICANA

Por MANLIO CANCOGNI – IVAN BORIS

Primera edición: mayo de 1972

Título original de la obra: IL NOPOLEONE DEL PLATA

Traducción: ENRIQUE DE OBREGÓN

Adaptación cartográfica: SEGESA, Barcelona.

© RIZZOLI EDITORE, Milán 1972

© EDITORIAL NOGUER S.A., Barcelona, 1972

Gráficas Marina

Barcelona – España

1972 (286 páginas)

Encuentro entre Mitre y López en Yataity Corá en setiembre de 1866,

según grabado de la época.

París 1853. El mariscal Francisco Solano López señala levantando el brazo

el orden del desfile de las tropas en el Campo de Marte.

Napoleón III le cedió el mando del desfile.

Guerra del Paraguay 1864-1870. Teatro de Operaciones

CAPÍTULO VII

GLORIA EN EL MATTO GROSSO

En su cuartel general de Cerro León, el presidente López disimulaba su inquietud con frecuentes revistas a las tropas. Ahora que se había convencido de la necesidad de hacer la guerra al Brasil, para no tener que hacerla en un momento menos favorable, vacilaba. El ministro de Relaciones Exteriores, Berges, le aconsejaba la prudencia; el embajador del Uruguay, Sagastume, lo exhortaba a que actuara antes de que los brasileños instalaran en Montevideo al gobierno del general Flores y el acuerdo entre Brasil y Argentina se hiciera estrecho y definitivo. El embajador aseguraba a López que los dos aliados, tras repartirse el Uruguay, atacarían al Paraguay.

En aquel tiempo había una compañía de navegación brasileña que hacía el servicio por los ríos interiores, a lo largo del Paraná y el Paraguay, hasta Corumbá en el Matto Grosso, con dos vapores al mes. Uno de estos vapores, el Marqués de Olinda, llegó a Asunción el 10 de noviembre, zarpando en la tarde del día siguiente. Llevaba a bordo al coronel Federico Corneiro de Campos; que, nombrado nuevo gobernador de la provincia del Matto Grosso, se dirigía a ocupar su puesto, y un buen cargamento de armas, entre ellas dos mil mosquetes, y los fondos del gobierno, cuatrocientos mil dólares brasileños.

López fue informado por un agente suyo, un uruguayo llamado Juan de Soto, de los movimientos del Marqués de Olinda y de lo que llevaba a bordo, y el 11 supo que el buque había zarpado de Asunción con dirección norte. Entonces envió a un ayudante suyo a Asunción con la orden escrita al comandante del Tacuary, la nave que él había adquirido en Inglaterra, de seguir al Marqués de Olinda, capturarlo y llevarlo a Asunción. Había tomado esta decisión sin que lo supieran Berges ni los otros ministros, de acuerdo, como se dijo luego, con Sagastume, quien se lo había sugerido para precipitar la guerra.

El Marqués de Olinda llevaba una ventaja de treinta millas, pero el Tacuary era más veloz y lo alcanzó sin dificultad, obligándolo a detenerse y a invertir su ruta. Al alba del 13 los dos vapores entraban en el puerto de la capital. Mientras tanto López había ordenado a Berges que redactara una nota para el ministro de Brasil en Asunción, Vianna de Lima, para informarle de que el gobierno paraguayo, habiendo roto las relaciones con el gobierno de su majestad el emperador del Brasil, prohibía a los barcos brasileños la navegación por las aguas de la República.

Vianna de Lima, sorprendido por la noticia de la captura del Marqués de Olinda, la mañana misma del 13 pidió explicaciones al ministro Berges, intimándolo a que soltaran el vapor. Berges le adjuntó en su respuesta la nota que le informaba de la ruptura de las relaciones entre Paraguay y Brasil. La nota tenía fecha del 12, y Vianna de Lima, cada vez más sorprendido, no pudo hacer otra cosa que pedir los pasaportes para él y los funcionarios de la delegación y el permiso de embarcarse en el Marqués de Olinda que mientras tanto debía de haber sido soltado. El 15 le fueron entregados los pasaportes; pero no el permiso de embarcarse, con el pretexto de que el Marqués de Olinda era botín de guerra, su tripulación estaba prisionera y su cargamento confiscado. Al mismo tiempo se prohibía a los vapores que había en el puerto que embarcaran al ministro; para salir del país habría tenido que hacer el viaje por tierra, con todos los suyos, familiares, empleados y servidores, afrontando las fatigas y los riesgos de un itinerario poco frecuentado. El ministro norteamericano Charles Alfred Washburn logró más tarde convencer a López de que retirara la prohibición, y Vianna partió el 29 en un vapor que lo llevó a Buenos Aires; el Marqués de Olinda no fue devuelto y pasó a engrosar la flota del Paraguay.

La primera reacción a la captura del Marqués de Olinda vino de Buenos Aires, no de Río de Janeiro. Los argentinos estaban siempre muy bien informados de lo que pasaba en Paraguay, y a veces los diarios porteños anticipaban los acontecimientos paraguayos con algunos días de antelación. Esta vez los comentarios fueron malignos, llenos de insinuaciones malévolas, destinadas a herir el amor propio de los paraguayos, a aguijonearles, como si éstos no estuvieran ya bastante exaltados.

En Río la multitud reaccionó violentamente, el gobierno sufrió la afrenta con frialdad, declarando que el pueblo brasileño, con su patriotismo, la vindicaría pronto. Apenas acabada la partida de Montevideo, el ejército imperial se volvería con toda su fuerza contra Paraguay.

Las operaciones en la Banda Oriental fueron aceleradas; Paysandú, donde resistían unos centenares de blancos a las órdenes del coronel Meandro Gómez, fue sometida a un duro bombardeo, y el 2 de enero de 1865 el mando brasileño intimó a la guarnición a rendirse. Mientras Gómez estaba escribiendo la respuesta, los brasileños, aprovechando la tregua, entraron en la ciudad. Algunos oficiales fueron directamente en busca de Gómez, lo arrestaron en la sala de mando junto con sus ayudantes, los llevaron a todos al jardín y los fusilaron. La ciudad fue saqueada, los soldados, a quienes los oficiales habían dado tan mal ejemplo, se entregaron a la matanza. El mando brasileño justificó las atrocidades con el derecho de represalia, pues Gómez había hecho fusilar a treinta y cuatro soldados brasileños caídos prisioneros; olvidaba que Gómez tenía la facultad de hacerlo, dado que Brasil no estaba formalmente en guerra con Uruguay.

La caída y la destrucción de Paysandú aceleraron la rendición de Montevideo. El gobierno blanco capituló ante Flores, que ocupó solo el poder con el título de gobernador provisional de la República de la Banda Oriental. Ahora el Brasil podía volverse totalmente contra su principal adversario.

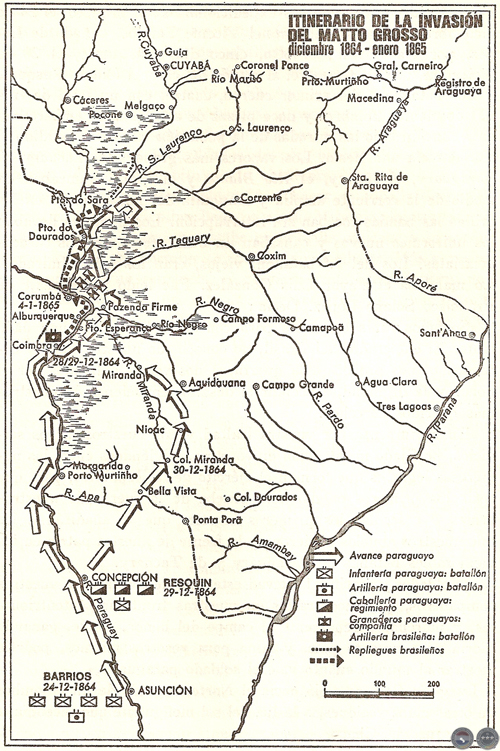

López ya se había movido, contrariamente a las previsiones, no hacia el Sur en ayuda de los blancos, sino hacia el Norte, en dirección al Matto Grosso. Sabía que aquella provincia, aislada del resto del Imperio, estaba poco defendida y no podía recibir refuerzos, ahora que él controlaba la única vía de comunicación, el Paraguay. La habría conquistado fácilmente, y empezando la guerra con una victoria, habría elevado el entusiasmo del país. Había además la posibilidad de que los brasileños se dejaran distraer de aquella campaña y moderaran el ritmo de su avance por el Uruguay. Partieron dos cuerpos expedicionarios; el primero, el 24 de diciembre, al mando del coronel Vicente Barrios, cuñado de López, por vía fluvial; el otro, cinco días más tarde, el 29 de diciembre, por vía terrestre, al mando del coronel Isidoro Resquín.

Los batallones del primer cuerpo, cuatro, con un total de tres mil doscientos hombres y doce piezas de artillería, se embarcaron en Asunción bajo las miradas de la población que había acudido al río. Parecía una fiesta. Los vapores más grandes (el Tacuary, el Paraguary, el Igurey, el Río Blanco y el Iporá) humeaban en medio de la corriente amplia y tranquila del Paraguay, y en las orillas las bandas tocaban sin interrupción. Los hombres llevaban los uniformes nuevos y causaban un buen efecto con sus casacas escarlatas. Los del 7° batallón, viejos, eran los más admirados. Lo mandaba el mayor Luis González. Fue leído un mensaje de Francisco Solano López. Decía:

“Soldados: mis esfuerzos para conservar la paz no han dado fruto. El emperador del Brasil, no conociendo nuestro valor y entusiasmo, nos provoca a la guerra, y nos vemos obligados por el honor y la dignidad, a aceptar el desafío, en defensa de nuestros más queridos derechos”.

“En recompensa por vuestra lealtad y por vuestros largos servicios, he fijado mi atención en vosotros, eligiéndoos entre las numerosas legiones que forman el ejército de la República, para que seáis los primeros en dar una prueba de la fuerza de nuestras armas y cosechéis los primeros laureles que se añadirán a los que nuestros abuelos pusieron en la frente de nuestra patria en las memorables batallas de Paraguary y de Tacuary”.

“¡Soldados y marinos! Llevad este voto de confianza a vuestros compañeros, que encontraréis en nuestras fronteras septentrionales, y marchad serenamente al campo del honor, donde, ganando gloria para nuestro país, y fama para vosotros mismos, podréis mostrar al mundo cuánto vale el soldado paraguayo”.

Luego la flota se alejó hacia el Norte, seguida de un enjambre de otras embarcaciones, a la luz del sol menguante que incendiaba los bosques del Chaco.

Itinerario de la invasión del MATTO GROSSO

Diciembre 1864 - Enero 1865

El cuerpo a las órdenes del coronel Resquín, que había salido de Concepción por vía terrestre, consistía en un batallón de infantería y en tres regimientos de caballería, con un total de tres mil quinientos hombres. Se dirigió hacia el nordeste por una región poco habitada, y atravesando el río Apa en Bellavista se adentró en territorio brasileño, entre bosques y pantanos, encontrando sólo indios con la cabeza adornada con plumas de avestruz, y que llamaban cristianos a los soldados de piel blanca. El enemigo no aparecía, y sólo el hábito de la obediencia impedía a aquellos soldados preguntarse qué habían ido a hacer en aquella tierra selvática. El 30 de diciembre llegaron al río Miranda, lo atravesaron para ocupar una aldea que estaba en la orilla opuesta, y la encontraron desierta. El enemigo se retiraba sin combatir. Más al norte, el 31, apareció un riachuelo, el Feyo, y en la orilla opuesta una sección de brasileños, dos o tres centenares, con una banda de música. Los instrumentos dejaron de tocar, hubo un intercambio de palabras, entre una orilla y otra, de órdenes y amenazas, y por fin un tiroteo, y los brasileños desaparecieron en el bosque. Fue ocupada Miranda, que había quedado desierta, y Resquín, que dependía de Barrios, ordenó hacer alto.

Barrios con sus barcos había llegado cerca del fuerte de Coímbra, donde los brasileños habían concentrado toda su artillería; una posición bien protegida con muros de piedra de más de cinco metros de alto, teniendo detrás una línea de colinas. Barrios ancló sus naves más abajo del fuerte, fuera del alcance de sus cañones, desembarcó las tropas, y a la mañana siguiente, era el 27 de diciembre, envió un parlamentario al mando de Coímbra para intimarlo a la rendición. El comandante rechazó la propuesta. Tenía cuatrocientos hombres en el fuerte, muchos cañones, balas y pólvora en abundancia. Cuando los paraguayos, rechazado el ultimátum, comenzaron a cañonearlo, respondió al fuego con energía. La mañana del 28 los paraguayos, formados en cuatro columnas, se lanzaron al ataque, llegando al pie de los muros. Como no tenían escalas no pudieron escalarlos y entretanto desde arriba no cesaban de dispararles. Sólo ocho lograron entrar en el fuerte. Los otros se retiraron dejando algunos muertos sobre el terreno aguanoso, llevando consigo muchos heridos. Los ocho valientes que habían escalado el muro fueron hechos prisioneros y asesinados.

Barrios volvió a intentar el asalto al día siguiente; rápidamente los suyos llegaron al pie del muro, lo escalaron y saltaron dentro disparando. No había nadie, excepto los cadáveres de sus compañeros. Durante la noche el comandante había reunido a los oficiales y juntos decidieron evacuar el fuerte embarcándose en los navíos anclados más arriba de Coímbra, entre los que había un buque de guerra, el Amambay. El embarque se hizo en secreto sin despertar la alarma en el campo enemigo, y mientras los paraguayos atacaban el fuerte los brasileños navegaban más al norte hacia Corumbá.

Barrios les siguió; el 3 de enero estaba cerca de Corumbá, y a la mañana siguiente atacaba este poblado con cuatro compañías de granaderos que entraron al galope. También Corumba estaba desierto. Los brasileños la habían evacuado el día anterior, abandonando el armamento en cantidades aún mayores que en Coímbra. Los habitantes se habían escondido en la selva.

No se comprende cómo los brasileños, a pesar de tener en abundancia armas, municiones y víveres, no intentaron resistir. Los paraguayos se exaltaron por la victoria, se creyeron invencibles, se convencieron de que los brasileños no tenían valor para enfrentárseles. Los llamaban cambás, negros. En realidad parece que las tropas del ejército imperial, compuestas en gran parte de ex esclavos, se aterrorizaron por la llegada de los guaraníes, y que los oficiales, aunque trataron de dominar este pánico, lo aumentaron con su comportamiento dudoso.

Los brasileños subieron por el Paraguay hasta donde éste era navegable, desembarcaron en el puerto de Sará, y mientras las tropas de vanguardia iniciaban la marcha hacia el interior, el Amambay regresó para proteger a las embarcaciones más pequeñas que seguían a cierta distancia. Los paraguayos de Barrios habían capturado ya a una, y más tarde alcanzaron al Amambay y lo abordaron. Los brasileños, aterrorizados, se arrojaban al agua y se ahogaban; el capitán Baker, un inglés, opuso resistencia manejando él solo la artillería. Los paraguayos degollaban a los prisioneros, cortándoles las orejas; no dejaron uno vivo. Baker se salvó alcanzando la orilla a nado y escondiéndose en los bosques.

Con este desastre terminó la campaña del Matto Grosso. Los brasileños se internaron después de una marcha penosa a través de los bosques, y permanecieron inactivos durante dos años, a la espera de poder organizar una nueva fuerza capaz de tomar la ofensiva. Los paraguayos dejaron pequeñas guarniciones en las plazas conquistadas, y regresaron a Asunción con el botín: cañones, pólvora, víveres y rebaños de ganado. A López fueron ofrecidos algunos trofeos; a Elisa Lynch la patente de nobleza de un rico propietario brasileño, el barón Felipe de Vila María, encontrada en su villa. El barón pudo escapar a tiempo con un saquito de diamantes en el bolsillo, dejando a los invasores su ganado, ochenta mil cabezas. Su patente, con el sello del emperador, fue enmarcada con un marco dorado y colgada en casa de la señora Lynch, como recuerdo de la victoriosa campaña.

CAPÍTULO VIII

GUERRA A LA TRIPLE ALIANZA

En enero murió el anciano obispo de Asunción, y el nuevo, Manuel Antonio Palacios, que era grato a López, se convirtió en jefe de la Iglesia. Era un hombre todavía joven, de cerca de treinta y cinco años; pero humilde hasta el punto de que no osaba levantar los ojos. Comía en la misma mesa que López, quien se divertía burlándose de él delante de los otros invitados. Él no se lamentaba, ocupado especialmente en comer y beber. El servilismo de Palacios despejó el camino al presidente, que en la Iglesia no tuvo un freno sino un aliado. Palacios se vendió por completo a López, llegando al punto de utilizar el confesionario para conseguir noticias que contar a su amo, y con elogios empalagosos, insinuaciones y malignidad lo empujó, en vez de contenerlo, por el camino de la guerra.

El 14 de enero de 1865, López, por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, Berges, pidió al gobierno argentino permiso de tránsito para que sus ejércitos atravesaran la provincia de Corrientes. Si quería mandar tropas al Uruguay en ayuda de los blancos no tenía otro camino. Abonaba su petición recordando al gobierno argentino que en el pasado había concedido el mismo permiso a los brasileños cuando, en 1855, su flota subió por el Paraná para entrar en el Paraguay.

Por medio de Rufino de Elizalde, su ministro de Asuntos Exteriores, Mitre respondió que no, afirmando que su gobierno se proponía conservar la neutralidad en aquel conflicto, mientras que la habría violado si concediera a uno de los dos contendientes el permiso de atravesar la Argentina para hacer la guerra al otro. Era el 9 de febrero.

Apenas se recibió en Buenos Aires la petición de Paraguay, los diarios reanudaron los ataques contra López. Lo llamaban el «Cacique», y decían que Asunción era el campamento de un indio salvaje y no una capital. No faltaban las alusiones a madame Lynch, a su pasado, y la invitación a los paraguayos para que no siguieran al tirano en sus delirios de poder.

Todo eso parecía hecho a propósito para aumentar el resentimiento de López y estimular su agresividad. López disponía de un ejército mucho más fuerte que el que sus enemigos podrían haber movilizado en aquellos momentos. Si hubiera atacado de improviso, quizás los hubiese puesto fuera de combate antes de que la riqueza y el número hicieran sentir su peso. Quizás habría llegado a tiempo de salvar al gobierno de Montevideo y a la causa del partido blanco, y Urquiza, el poderoso gobernador de Entre Ríos, se habría puesto a su lado para intentar el desquite contra Mitre.

El error de López no fue, como se dijo luego, un exceso de precipitación, sino todo lo contrario. Habiendo decidido hacer la guerra, debió de invadir la Argentina sin más pérdida de tiempo. Mejor todavía habría sido, en vez de atacar al Brasil en el Norte, dispersando sus fuerzas, haber avanzado en seguida hacia el Sur en socorro del gobierno de Montevideo. Cuando lo hizo, Montevideo había caído ya, y en el lugar de los amigos blancos estaba Venancio Flores, el amigo de Mitre.

En vez de hacer la guerra, López convocó al parlamento, que hacía tres años que no se reunía, para un congreso extraordinario que se inauguró el 5 de marzo después de que El semanario, con una serie de artículos violentos, había calentado suficientemente la atmósfera e incendiado de patriotismo el ánimo de los diputados. No hubo debates. Las solicitudes del presidente fueron aprobadas por unanimidad. Se autorizó al gobierno a contraer un empréstito de cinco millones de duros; a nombrar, en el curso de la guerra, seis generales de brigada y tres de división; a emitir papel moneda según las necesidades del Estado. El Congreso reconoció que la guerra había sido provocada por la Argentina prohibiendo el tránsito a las tropas paraguayas, mientras no obstaculizaba a los brasileños su intento de bloquear los puertos de la Argentina. Continuando la excitación, algunos miembros de la asamblea propusieron enviar una formal declaración de guerra a la Argentina, quemar en público los periódicos de Buenos Aires y ofrecer a López el título de mariscal con un estipendio de sesenta mil duros al año.

Era una cifra enorme para la época; Carlos Antonio López no habla recibido nunca más de cuatro mil, y López la rechazó. Durante tres días (los que duró el congreso) la oferta fue renovada y siempre rechazada con aparente desdén por parte del mariscal que parecía preocuparse por problemas muy distintos. Finalmente, antes de que la asamblea se disolviera, aceptó, y aceptó también el regalo de una espada con la empuñadura incrustada de brillantes que un diputado había propuesto ofrecerle en lugar del estipendio. Así tuvo las dos cosas; pero dentro del parlamento o fuera de él nadie osó comentarlo en público, y sólo en privado se dijo que tanto la propuesta del estipendio como la de la espada y el título de mariscal habían sido solicitados por agentes de López y que él estaba al corriente.

El congreso se clausuró el 8 de marzo con el ruego enviado al mariscal de que no expusiera su vida en batallas (ya que era indispensable como guía de la nación) y López, aceptado el consejo, siempre por el bien del país, se entregó completamente a los preparativos de guerra, mientras la ciudad festejaba el acontecimiento con banquetes y bailes que se prolongaron por algunos días y noches. El pueblo estaba siempre en la calle, parecía feliz, sobre todo las muchachas, que habían dejado a un lado la modestia, ostentando sus mejores vestidos y joyas. Las «Peine de oro» (así llamadas porque tenían grandes peines plantados en el moño), animadas por la policía, se mezclaban con las señoras de la buena sociedad, provocándolas, invitándolas a comportarse como ellas, a bailar y a fumar en público, libremente. Y hasta las señoras más reservadas tenían que ceder para no correr riesgos y contagiadas por la excitación general.

En esta atmósfera era natural que pasasen inadvertidos algunos tristes episodios dignos de mayor atención. El juez Lezcano, uno de los detenidos por la supuesta conspiración de 1862, murió en la cárcel después de tres años de sufrimientos. El jefe de la policía envió el cadáver al hospital para la autopsia, y llamó a la señora Lezcano para decirle que su marido estaba libre y que podía ir al hospital para llevárselo. Contentísima, la señora fue allí y la entraron en el depósito de cadáveres donde el cadáver del marido yacía desnudo sobre una mesa. Lezcano era un anciano digno, conocido en toda la capital por su bondad. También otro conspirador del 1862, Ricardo Jovellanos, murió por aquellos días, en casa de los suyos. El gobierno, apenas lo supo, mandó un carro tirado por bueyes para llevárselo. Entró un policía, tomó el cadáver por un pie y lo arrastró hasta el carro, lo cargó y se lo llevó, mientras la esposa, los hijos y los amigos miraban aterrados.

Itinerario de la Invasión de RÍO GRANDE DO SUL

10 de Junio al 5 de Agosto de 1865

La guerra era un hecho, pero el gobierno argentino no estaba advertido, aunque en Buenos Aires circulasen extraños rumores y se observase una gran actividad de parte de los agentes paraguayos. La Argentina sostuvo luego que Paraguay la había atacado sin declaración de guerra; Paraguay, por el contrario, afirmaba que la declaración oficial estaba fechada el 24 de marzo, mientras que las primeras acciones militares en el territorio argentino se habían emprendido no antes del 13 de abril. Quizás ambas partes dijeran la verdad. Berges, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, había enviado a su colega argentino Elizalde la declaración de guerra por medio de un oficial, el teniente Valentino Ayalas; éste fue detenido por la policía argentina antes de llegar a Buenos Aires y encerrado en la cárcel de Rosario sin haber cumplido su misión. Así se explicaría en parte el mal entendido, si bien es poco creíble que el prisionero se hubiera callado que era portador de una carta de tal importancia a menos que ignorase su contenido, o que por los malos tratos sufridos no estuviera en condiciones de hablar. Un documento del archivo brasileño informa de la carta de Berges a Elizalde con fecha 29 de marzo, pero podía haber sido falsificado; otro da la noticia del encarcelamiento de Ayalas.

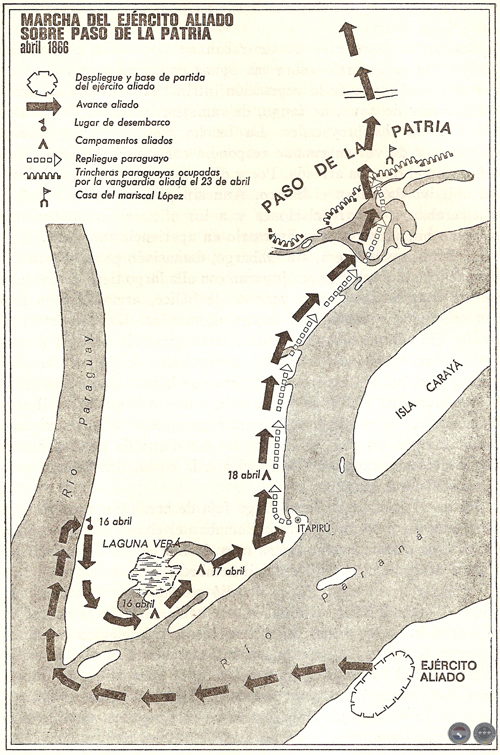

Los argentinos se enteraron que estaban en guerra con Paraguay el 17 de abril, un viernes santo, cuando llegó a Buenos Aires un diario de Corrientes en donde se describía la llegada del ejército de López, hecho ocurrido el 13 de abril. A las siete de la mañana de aquel día, cinco vapores paraguayos, que habían salido de noche de las aguas territoriales y habían bajado silenciosamente por el Paraná, aparecieron al sur del puerto de Corrientes, donde estaban anclados dos buques argentinos, el 25 de Mayo y el Gualeguay. Subieron de nuevo la corriente, se acercaron a ellos y los tomaron al abordaje antes de que las tripulaciones pudieran organizar la resistencia. Muchos argentinos resultaron muertos, y los que no huyeron saltando al río, cayeron prisioneros, entre ellos algunos extranjeros, norteamericanos, franceses e italianos, que pasaron algunos años en la cárcel antes de ser libertados. Las dos unidades argentinas fueron remolcadas hasta Humaitá e incorporadas a la flotilla paraguaya que contaba con naves de todo tipo y de toda procedencia, desde vapores bastante modernos, como el Tacuary, a barcos de vela como el Aquidabán, sin contar con las gabarras que no tenían nombre.

Al día siguiente del ataque al puerto llegó a Corrientes el grueso del ejército paraguayo, al mando del general Wenceslao Robles, que ocupó la ciudad sin lucha, siendo bien acogido por los habitantes. Los correntinos se sentían más próximos como raza, lengua y costumbres a los paraguayos que a los porteños (hablaban el guaraní y bebían mate) y, como otros provincianos, sentían aversión por Mitre y por la política de Buenos Aires. En los años precedentes López había cultivado esta aversión y ahora esperaba que toda la provincia de Corrientes se pusiera de su parte, iniciando una rebelión de todas las provincias contra el centralismo de la capital.

La toma de Corrientes, presentada como una gran victoria, acrecentó la exaltación de los paraguayos, y Asunción se transformó de nuevo en una gran sala de baile abierta día y noche. En Buenos Aires la noticia provocó una explosión de furor popular: La multitud se congregó en la plaza aglomerándose frente a la casa del presidente de la república. Mitre se asomó a la ventana, dio las gracias a sus conciudadanos por la prueba de afecto y confianza y dijo: «Señores, después de la provocación y el insulto hecho a nuestra bandera por el tirano de Paraguay, vuestro gobernante sólo puede decir que proclamas y manifestaciones se traducirán en hechos y que dentro de veinticuatro horas estaremos en los cuarteles, dentro de quince días en Corrientes, y dentro de tres meses en Asunción.»

La multitud hizo suyas estas palabras y gritando «¡A Corrientes! ¡A Asunción!

invadió los locales públicos y los teatros, suspendiendo los espectáculos. Algunos manifestantes atacaron el consulado paraguayo y lo asaltaron llevándose la bandera y un retrato de López que fueron arrojados al río. Con el pretexto de ponerlos a salvo, la policía detuvo al cónsul Luis Caminos y al agente comercial Félix Egusquiza.

Mientras tanto Mitre había declarado el estado de guerra en toda la confederación argentina, decretando el llamamiento a las armas de 19 batallones de infantería, de quinientos hombres cada uno, que debían de incorporarse inmediatamente al ejército regular. Las provincias de Corrientes y Entre Ríos fueron invitadas a contribuir a la formación del ejército federal, con un cuerpo, cada una, de cinco mil hombres de caballería. Se consideraba que estas fuerzas eran suficientes para afrontar, junto con Brasil y Uruguay, una campaña que se imaginaba breve y victoriosa.

Mitre había llegado a la presidencia de la República tras una larga carrera de soldado, periodista, profesor y diputado, militando siempre en el partido liberal, en lucha primero contra Rosas, luego contra Urquiza. Cuando tenía poco más de veinte años, exiliado de su país, había participado como simple capitán en la defensa de Montevideo, asediado por Rosas, junto a Flores y Garibaldi ; más tarde, en 1853, siendo comandante de la Guardia Nacional de Buenos Aires, había defendido esta ciudad contra Urquiza. Esta guerra había transcurrido con suerte diversa durante otros ocho años, hasta que Urquiza, derrotado en la batalla de Pavón, se rindió, aceptando la supremacía de la capital, y Mitre, en 1862, fue elegido presidente de la República.

En el asedio de Buenos Aires, Mitre fue herido gravemente en la cabeza, y aún llevaba a través de la frente la señal que aumentaba la severidad del rostro enmarcado por una abundante barba oscura. Sólo tenía cuarenta y cuatro años, pero los liberales sudamericanos lo consideraban ya como un patriarca, un símbolo que resumía la historia de un cuarto de siglo. Masón, creía en la democracia, en la libertad, el gobierno constitucional según el modelo inglés y norteamericano, y no dudaba de que estos principios debían de imponerse, partiendo de Buenos Aires, a todas las provincias de la Argentina, unidas en una sola nación. Era un soldado, pero también un pensador; había escrito tratados de arte militar, libros de historia, versos, ensayos políticos. Todo contribuía a hacer de él lo opuesto a Solano López, al que despreciaba en lo más profundo de su corazón, aunque en el pasado había tenido con el relaciones cordiales y casi amistosas. López y Paraguay eran para Mitre una mancha que estorbaba a su visión racional y un poco doctrinaria de la realidad; una mancha que tenía que ser lavada.

Mitre declaró formalmente la guerra al Paraguay el 4 de mayo de 1865; tres días antes los ministros de Asuntos Exteriores -de Brasil, Uruguay y Argentina se reunieron en Buenos Aires para firmar un acuerdo conocido más tarde como tratado de la Triple Alianza. El acuerdo tenía que permanecer secreto; pero el ministro de Asuntos Exteriores uruguayo, Carlos Castro, lo dio a conocer confidencialmente al gobierno inglés, el cual informó al Parlamento. Apareció en el libro azul de la Cámara de los Comunes, y un periódico de Buenos Aires lo publicó en abril de 1866, cuando los ejércitos aliados se preparaban para la invasión de Paraguay. Así se supo que mientras Mitre proclamaba que los aliados hacían la guerra a López y no a su pueblo, en realidad se preparaban a destruir la integridad y la independencia de Paraguay. Entre las cláusulas figuraba una que anunciaba la rectificación de las fronteras en provecho de Brasil y Argentina, y en el protocolo anexo se decía que las construcciones militares de Paraguay, entre ellas la fortaleza de Humaitá, debían de ser destruidas dejando al país sin defensas, y que Paraguay no tendría nunca más ejército.

Los aliados empezaron a reunir sus fuerzas. Brasil tenía en pie de guerra treinta y seis mil hombres, de ellos trece mil en Uruguay y catorce mil en Río Grande do Sul, dispuestos a entrar en campaña. Otros nueve mil estaban repartidos por el país. El gobierno uruguayo no logró movilizar más de cinco mil hombres. Los argentinos eran catorce mil. El gobierno los había reclutado con gran dificultad porque las provincias eran contrarias a la guerra y sólo Buenos Aires había respondido plenamente a la movilización. Muchos de ellos esperaban el momento oportuno para desertar, desobedecían a los oficiales y parecían siempre a punto de amotinarse. Los gobernadores de las provincias del interior pedían ayuda al gobierno central porque los reclutas se negaban a partir y era necesario encadenarlos. Para completar las filas fueron alistados a la fuerza criminales detenidos en las cárceles de la Confederación.

Entre los oficiales de cualquier grado, regulares o de la Guardia Nacional, reinaba en cambio el entusiasmo. Los profesionales y comerciantes, ciudadanos de Buenos Aires o de Rosario, tenían ideas liberales, y muchos de ellos pertenecían a la masonería y sentían veneración por Mitre. No se ocultaban las dificultades de la empresa, comprendían que la guerra era impopular; pero pensaban que la prueba de sangre era necesaria para reforzar en los argentinos la conciencia nacional y transformar un amasijo de provincias anárquicas en un Estado, y a los campesinos analfabetos en ciudadanos.

Ocurrió un hecho inesperado: Urquiza, al que todos tenían por simpatizante de López, se presentó en Buenos Aires poniéndose a disposición de su antiguo compañero de lucha y rival. Mitre lo nombró «oficial superior» de la caballería de Entre Ríos, nombramiento puramente honorífico, y Urquiza se volvió a su feudo con la promesa de organizar un ejército. Si Mitre hubiera tenido mayor confianza en su viejo amigo-enemigo, confiándole, como era justo, el mando del ejército argentino, Urquiza habría aportado a la guerra el peso considerable de su rica provincia. En cambio, se limitó a movilizar diez mil hombres que permanecieron completamente inactivos, pero con las armas al alcance de la mano, en la retaguardia de los aliados, siendo para ellos un motivo serio de preocupaciones. Fuerte en su posición de no beligerante, sostenía correspondencia con Mitre y López, tratando a ambos de amigos, y mientras tanto se enriquecía y hacía enriquecerse a los propietarios de Entre Ríos con los suministros de ganado y grano al ejército argentino y con el contrabando.

Marcha de los Aliados sobre CORRIENTES

Octubre - Diciembre 1865

Marcha del Ejército Aliado sobre PASO DE PATRIA

Abril 1866

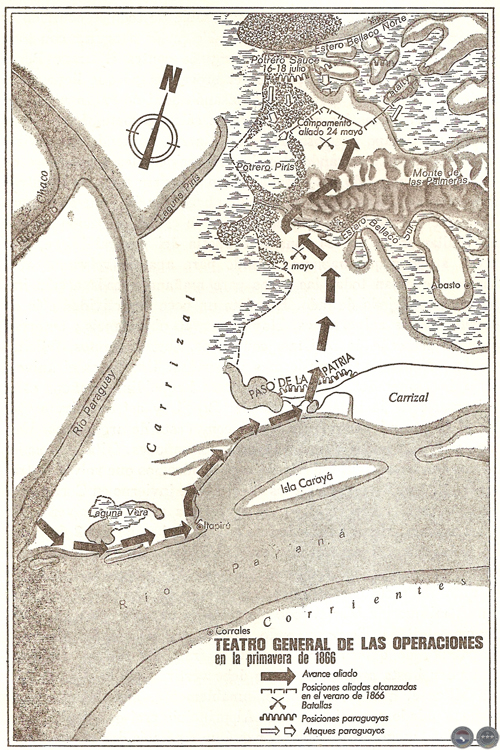

Teatro General de las Operaciones

Primavera 1866

Batalla de Tuyutí - 24 de Mayo de 1866

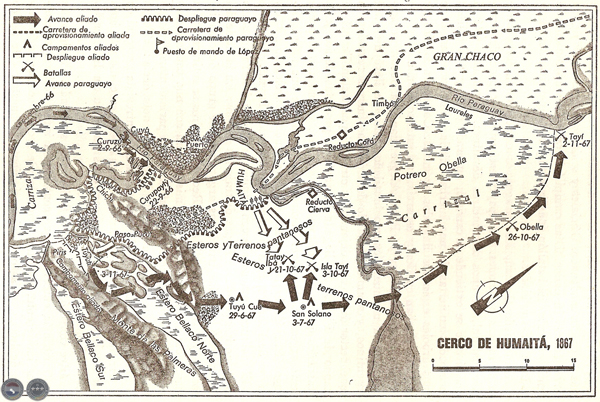

Cerco de Humaita, 1867

Batalla de Curupaytý

CAPITULO XVII

LA PAZ SÍ PERO SIN LÓPEZ

La paralización de las operaciones militares animó a los neutrales a hacer algo para que los beligerantes hicieran las paces. Desde el principio de la guerra los neutrales habían dado pasos en este sentido, movidos generalmente de su simpatía por el Paraguay, y de su aversión hacia los aliados, de los que se sospechaba querían destruir su independencia. Cuando se dio a conocer el tratado de la Triple Alianza, y, al mismo tiempo, a principios de 1866, empezó la invasión de Paraguay, tres repúblicas de la costa occidental, Chile, Ecuador y Colombia, enviaron una solemne protesta a los gobiernos de Brasil, Argentina y la Banda Oriental. A la vez, Perú ofrecía su mediación. El Brasil rechazó el ofrecimiento del gobierno de Lima, declarando que no se podrían hacer las paces con López hasta que el honor nacional no fuese vindicado, y no respondió a las tres repúblicas occidentales. También fueron enviadas notas de protesta de Chile y Bolivia a la Argentina, y el 9 de julio de 1866 las repúblicas del Pacífico, por medio del representante de Lima en Río, renovaron sus quejas y su invitación a poner fin a las hostilidades. Poco antes el gobierno boliviano había hecho saber, tanto en Río de Janeiro como en Buenos Aires, que nunca aceptaría la división del territorio paraguayo, en particular del Chaco, considerada en uno de los artículos del tratado de la Triple. El gobierno de Río ignoró las notas conjuntas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y respondió a Bolivia que el texto del tratado publicado en Londres, lleno de errores y mal traducido, no podía tomarse en consideración.

Sin embargo, habría que esperar al año 1867 para que las tentativas de los neutrales fueran más eficaces. Aquel año hizo también gestiones Estados Unidos.

El ministro norteamericano en Paraguay, Charles Alfred Washburn, estaba de vacaciones en su país cuando estalló la guerra. En noviembre de 1865 llegó a Buenos Aires, y al año siguiente, en noviembre de 1866, a Asunción. Tuvo que vencer muchas dificultades para poder hacer el viaje, porque Mitre le negaba el permiso para atravesar el bloqueo, y se embarcó con su familia en un buque de guerra de los Estados Unidos que lo llevó a Curuzú. Desde aquí, protegido por una bandera de tregua, prosiguió, vía Curupayty, hasta la capital. El 5 de enero de 1867 ofrecía por carta a López, su mediación.

López le respondió que aceptaba, y Washburn fue a encontrarse con él en su cuartel general de Paso Pucú, donde discutió con él los términos del acuerdo. Luego, asegurándose de la buena disposición del presidente, fue a ver a Caxías que entonces era el comandante en jefe del ejército aliado. Una escolta de oficiales del estado mayor de López acompañó hasta los puestos avanzados aliados al carruaje personal del presidente, en el que viajaba el ministro. Washburn se apeó del coche y prosiguió a caballo, acompañado del jefe de estado mayor del ejército brasileño, hasta el cuartel general de Caxías.

El marqués, después de una larga carrera militar, propendía personalmente a la paz. Pero como debía cumplir las órdenes de su gobierno dijo a Washburn que una negociación sería posible sólo si López se marchase del Paraguay. Washburn estuvo tres días con Caxías sin lograr que éste cambiara su postura, y al cuarto día regresó en busca de López.

El Mariscal escuchó el relato de Washburn, y cuando el ministro norteamericano comenzó a exponerle el punto de vista de Caxías, lo interrumpió. «Lo que se quiere de mí -dijo- es que yo me vaya del país.» Washburn le replicó que lo podría hacer en las mejores condiciones, porque los aliados consentían que se llevase todas sus riquezas. López respondió: «Eso no lo verán jamás; combatiré hasta el fin y sucumbiré al frente de los últimos soldados que me queden; mis enemigos podrán tener la satisfacción de ver mi tumba, no les daré el placer de verme huir como un segundo Rosas.»

Washburn le explicó que los aliados estaban reuniendo grandes fuerzas y que Paraguay, solo, no podría resistir a la larga. López no le dejó proseguir y enfervorizándose cada vez más le respondió. «Cuando llegue la hora de los desastres no habrá rendición. Combatiremos todos hasta la muerte, estamos dispuestos a recurrir a las medidas más extremas que se puedan imaginar». «El país de Su Excelencia -objetó Washburn- será destruido.» «Es preferible sucumbir si mi país debe ser destruido -prosiguió López siguiendo el hilo de su discurso-. No me sirve de nada la vida si no salgo victorioso de la lucha. Mi fama está ya asegurada en la Historia; la gloria de una guerra prolongada contra enemigos infinitamente superiores en medios, es la mía, y nadie me la podrá quitar. Estoy dispuesto a coronar heroicamente mi vida, muriendo a la cabeza de mis legiones. He trabajado tanto por mi patria, y he sido apoyado por mi pueblo con tanto valor y tanta espontaneidad que todo eso me justifica ante la Historia, colocándome muy en alto entre los héroes sudamericanos. No tengo ambiciones personales; nunca las he tenido. Me he consagrado a mi patria y estoy resuelto a vivir o a morir con ella.» Washburn se calló. López lo despidió sin darle las gracias. Aquel hombre, desde el momento en que se hizo embajador de las pretensiones aliadas, se le había hecho odioso, como le era odioso cualquiera que no apareciera como un fiel y celoso fautor de su voluntad.

Los representantes de los Estados Unidos en Buenos Aires y Río de Janeiro, el general Alexander Asboth y el general Watson Webb, estaban preocupados viendo el equilibrio del Plata alterarse a favor del más poderoso de los beligerantes, Brasil. Querían la paz. El 1º de enero, Asboth ofreció a la Argentina la mediación de los Estados Unidos. No obtuvo respuesta. Insistió el 26 de enero con una nueva nota. Le respondieron que si los intentos de paz fueran posibles, habría sido aceptada su propuesta.

Webb fue portador el 21 de enero de una nota detallada del presidente Johnson, que proponía una suspensión inmediata de las hostilidades y una conferencia en Washington, con la participación de delegados brasileños, argentinos, orientales y paraguayos, y la presencia de un observador norteamericano. En caso de que los beligerantes no llegaran a un acuerdo, se recurriría a un árbitro. El gobierno brasileño respondió que antes de aceptar la propuesta debía consultar con los aliados. En abril rechazó la invitación. Motivo: la imposibilidad de tratar con López.

Webb hizo nuevas tentativas cerca del gobierno de Río, pidiendo el fin de una guerra que los Estados Unidos veían con malos ojos porque perjudicaba al equilibrio y el comercio en el Mar del Plata. El gobierno imperial alegó otra vez que debía consultar con los aliados, y de nuevo, con gran retraso, respondió que no, porque «era imposible hacer la paz con López, que había ultrajado tan gravemente al Brasil, por lo que la Triple Alianza depondría las armas sólo después de su partida».

Sólo Inglaterra, por el gran prestigio militar y político que gozaba en América del Sur, y por la influencia económica que ejercía en el Plata, habría podido obligar a los beligerantes a hacer la paz. Su gobierno no hizo nunca una gestión oficial en este sentido; mandó, en cambio, a un representante suyo a Paraguay con el encargo de traerse a los súbditos británicos que desearan abandonar el país. El señor G. Z. Gould remontó el Paraguay a bordo de un buque de guerra inglés visitó el campamento aliado en Tuyutí y, después de atravesar las líneas, llegó a donde estaba López el 18 de agosto de 1867. Fue alojado en una cabaña, y allí dentro esperó a que los súbditos británicos presentes en el campamento le fueran a buscar. Las paredes de la habitación eran de ramajes, así que se podía oír lo que se decía allí dentro. Gould escribió a López pidiéndole que dejara partir a los técnicos; López no se negó, pero dio permiso sólo a sus esposas e hijos.

Gould había hablado con las personas que trabajaban en el cuartel general, y se dio cuenta de que su misión habría fallado si accedía a marcharse. Primero quiso hablar con López, y López aceptó recibirlo. Al término de la conversación sobre la guerra y el mejor modo de acabarla, Gould redactó un proyecto de tratado con estos puntos: 1°) Las potencias aliadas reconocerían formalmente la independencia e integridad de la República del Paraguay. 2°) Todas las cuestiones, relativas al territorio y a las fronteras en discusión antes de la guerra, serían dejadas para una decisión posterior o sometidas al arbitraje de las potencias neutrales. 3°) Las fuerzas aliadas se retirarían del territorio de la República del Paraguay, y las tropas paraguayas evacuarían las posiciones ocupadas por ellas en el territorio del Brasil (Matto Grosso) apenas la conclusión de la paz estuviera asegurada. 4°) No se pediría ninguna indemnización por los gastos de guerra. 5°) Los prisioneros de guerra serían puestos inmediatamente en libertad. 6°) Las fuerzas armadas de Paraguay serían disueltas, excepto las necesarias para mantener el orden interno de la República. 7°) Su Excelencia el mariscal presidente, a la conclusión de la paz, se retiraría a Europa, dejando el gobierno en manos del vicepresidente. López aceptó. Gould partió: había logrado superar el obstáculo ante el cual habían fallado todas las otras tentativas. Hecha la paz, el Mariscal habría partido con todos los honores.

Gould llevó las propuestas a los aliados. Caxías, antes de responder quiso que fueran conocidas por los gobiernos aliados, y envió a Río a su jefe de estado mayor para solicitar la aprobación del emperador. Goud volvió a López para decirle en qué punto estaban las negociaciones. Mientras era su huésped recibió una carta del secretario general Luis Caminos, que había sustituido al ministro de Relaciones Exteriores, Berges, en la que se decía que el artículo siete del tratado, el relativo a la partida de López para Europa, había sido suprimido. «Puedo asegurar -escribía Caminos- que la República del Paraguay no manchará su gloria y su honor consintiendo que su presidente y defensor, el cual tanto ha contribuido a la gloria militar del país y combatido por su existencia, abandone su puesto, y mucho menos que acepte dejar el escenario de su heroísmo y de sus sacrificios; y ésta es la mejor garantía para mi país de que el mariscal López continuará interpretando el destino que Dios ha reservado para la nación paraguaya.c

Entretanto, la noticia de las propuestas de López se había propagado por el Plata, y en Buenos Aires los periódicos la publicaron con gran relieve y haciendo comentarios entusiastas, juzgando que la paz estaba ya cercana dado que el peor obstáculo había desaparecido. Durante varios días los periódicos fueron unánimes en el optimismo, y la gente se estaba acostumbrando ya a la idea de que la guerra había terminado verdaderamente, cuando un diario publicó una carta de Caminos en la cual se decía que aunque fuera sincero su deseo de tratar, López no había pensado nunca en renunciar al gobierno. Se produjo un escándalo; Gould, que entretanto había regresado a Buenos Aires, recibió la visita del ministro brasileño, el cual le pidió que desmintiera o confirmara cuanto había dicho Caminos. Gould declaró que Caminos no decía la verdad. Caminos, en su carta al periódico, aseguraba que Caxías estaba bien al corriente de la voluntad de López, y Gould tuvo que desmentirlo también en este punto. Finalmente, declaró que él no había discutido nunca con los aliados las propuestas de paz; se había limitado a exponerlas, así como se había contentado con decir a López y a Caminos cuáles eran las únicas aceptables para los aliados.

Gould había actuado por propia iniciativa sin informar al propio gobierno; fracasada esta tentativa, ningún otro representante inglés ofreció sus servicios. Inglaterra permanecía ajena al conflicto, y los aliados, que nunca habían pensado seriamente poner fin a la guerra, no podían más que alegrarse. Nunca habrían osado oponerse a un deseo de la reina de los mares.

CAPÍTULO XVIII

MATAR, ROBAR, QUEMAR TODO

Mitre estuvo alejado del frente cinco meses, el tiempo necesario para acabar con una sublevación que había estallado en la provincia de Rosario y aplacar el descontento en Buenos Aires. A su regreso al cuartel general, en julio de 1867, se encontró con un ejército convaleciente, casi totalmente brasileño (argentinos y orientales habían quedado reducidos a unos pocos miles) y con el comandante en jefe Caxías dedicado a estudiar un nuevo plan de ataque. Los observadores que se elevaban en el cielo con los aeróstatos, le habían señalado que el ala derecha del frente (izquierda para los paraguayos), era la más fácil. En aquella parte había menos bosques, menos lagunas, y el terreno aparecía más sólido y regular. Las patrullas lo confirmaron. Caxías decidió avanzar al Este, luego al Norte, hasta alcanzar Tuyú Cué, a retaguardia del ejército de López.

El 22 de julio el ejército se puso en marcha hacia oriente, bordeando las orillas del Estero Bellaco, luego dobló hacia el Norte. Los brasileños de Osorio eran veintiún mil quinientos, con cuarenta y ocho cañones; los argentinos de Gelly y Obes, seis mil, con trece cañones; los uruguayos del general Enrique Castro, eran seiscientos, con ocho cañones. En total veintiocho mil hombres y sesenta y nueve bocas de fuego. En Tuyutí, que en los meses anteriores había sido fortificada con nuevas líneas de trincheras, quedaba Pôrto Alegre con diez mil trescientos brasileños, setecientos argentinos y ochenta y cuatro piezas de artillería.

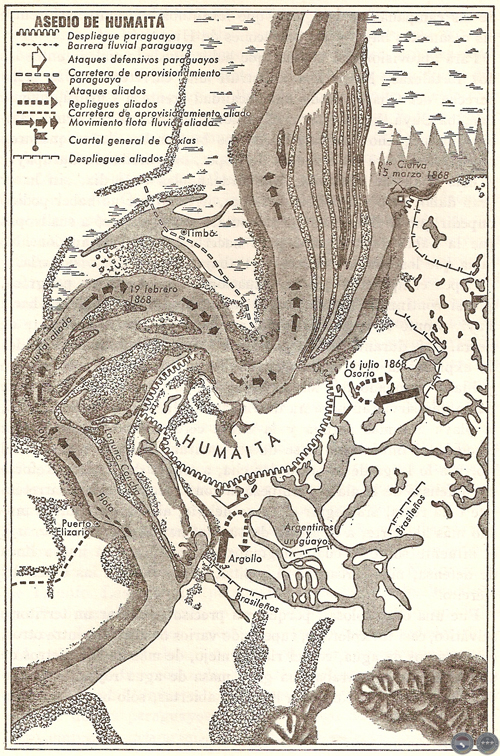

Asedio de Humaita

El 24 de julio la vanguardia llegó, sin encontrar al enemigo, al Paso Tío Domingo, donde esperó al grueso. El 28, reunido el ejército, la marcha prosiguió rápidamente hacia el Norte. Los campos empezaban a estar secos, cubiertos de suave césped, y los bosques a los lados de la pista parecían menos espesos, con amplios claros que facilitaban el camino. Parecía que habían entrado en un país diferente. Los soldados marchaban alegremente respirando el aire fresco, como si fueran de excursión. El 29 llegaron a Tuyú Cué.

Para llegar a esta aldea, el ejército había recorrido cuarenta kilómetros y se encontraba al este de Humaitá (casi en el mismo paralelo de la fortaleza de López, de la que distaba en línea recta unos quince kilómetros) poco más al norte de Curupayty. Los aliados se detuvieron. Delante de ellos tenían dos caminos: el que llevaba a la retaguardia del dispositivo paraguayo, y el que llevaba más al Norte, hacia San Solano y otras localidades.

López no había estado inactivo; prolongando su línea de trincheras había cerrado también por el Este el acceso a sus centros de resistencia, el Potrero Sauce, Curupayty, Humaitá. Cuando las vanguardias aliadas avanzaron al oeste de Tuyú Cué, hacia Humaitá, encontraron el paso cerrado: las trincheras paraguayas se extendían entre bosques y cenagales por docenas de kilómetros. Caxías envió más al Norte la vanguardia con el general Castro; el 3 de agosto ésta se encontró con un grupo de jinetes paraguayos en San Solano; López había extendido sus defensas también por aquella parte.

Sin quererlo, Caxías estaba desarrollando una maniobra envolvente que no sabía adónde le iba a llevar. Mitre, que había vuelto a tomar el mando supremo, la intuyó y dispuso que el ejército no debía de atacar a López desde las bases alcanzadas en Tuyú Cué y San Solano, doblando al Oeste, sino proseguir más al Norte, y alcanzar el Paraguay al término del amplio meandro que el río hace en torno a Humaitá, más arriba de la fortaleza, aislando a López del resto del país; mientras tanto la flota forzaría el paso frente a Curupayty y Humaitá, completando el cerco por vía fluvial. Caxías obedeció; Ignacio, el almirante, protestó, con la excusa de que sólo los acorazados podrían pasar sin sufrir daños ante los cañones de los dos fuertes; pero al fin hizo zarpar la flota. Era a mediados de agosto y faltaba un mes para que terminara el invierno.

Cuando López supo que los aliados estaban en Tuyú Cué y en San Solano, su primera reacción fue de temor. Pensó que ahora lo atacarían también desde aquella parte, y se vio metido en una trampa estrechada por el fuego de centenares de cañones convergentes sobre su cuartel general de Paso Pucú. Hizo excavar nuevas trincheras, y erigió en torno a su casa una gran barricada, de treinta metros de largo, y de seis, y a trechos de doce, de alto. Y como si le pareciese que no estaba bastante protegido, se construyó una especie de casamata a la cual corría a refugiarse cuando empezaba el cañoneo. No soportaba el silbido de los proyectiles y el estruendo de las bombas, y apenas las oía acercarse se alejaba rápidamente.

Había un notable contraste en su modo de ser. Era firme e implacable en sus decisiones, y sin turbarse hacía sangrientos planes de batalla; bastaba un ruido inesperado para que se sobresaltara y empalideciera: Pero nunca aceptó estar lejos del campo de batalla, a salvo en su palacio de Asunción o en una casamata de Humaitá, como le aconsejaban el obispo y los ministros. Y apenas cesaban alrededor de él aquellos odiosos ruidos, aquellos silbidos, aquellos maullidos, su fantasía volvía a trabajar, a inventar maniobras.

También esta vez, encerrado en su guarida, no tardó en imaginar las medidas que debían sacarlo del apuro si el ejército de Mitre lo cercase totalmente. Vio que Humaitá se convertía en el centro de sus líneas de defensa; y por ello decidió retirar poco a poco todas las tropas, y desde allí atacar las líneas de comunicación del enemigo que se estaban alargando desmesuradamente.1

Humaitá, como Curupayty, sobresale diez metros sobre el nivel del río que lo rodea en un amplio meandro en forma de herradura. Su artillería dominaba el Paraguay en un trayecto no inferior a los diez kilómetros. No era fácil, para una escuadra, pasar por delante, exponiéndose tanto rato a su fuego. Una trinchera de trece mil quinientos metros rodeaba la altiplanicie, y sus extremos se apoyaban en el río. Alrededor se extendía el carrizal.

Para los que se encerraron allí dentro, el problema eran las comunicaciones. El carrizal de Humaitá, llamado también Potrero Obella, es vasto e intransitable, excepto en algunos estrechos y difíciles caminos conocidos sólo por los habitantes de la zona. Hacia el Este, por la parte de tierra, está cerrado por una selva espesísima, en la cual se abre un solo paso que López usaba para introducir en la fortaleza el ganado que todavía pastaba en los contornos. Desde la parte del río no se veían más que bancos de arena circundados por lagunas, pantanos, arenas movedizas y, durante la mayor parte del año, no había ningún sendero recorrido por el hombre. Sólo cuando en Paraguay era la estación seca se veía una franja de tierra que se alarga, siempre cercana a la corriente, hacia el Norte, y que termina por lo menos veinte kilómetros más allá, en Tayí, el último fuerte construido por López en el camino a Asunción. Tayí era el punto donde desembocaba, además del sendero de Humaitá, la pista que los aliados estaban recorriendo, más allá de San Solano, por la margen oriental del carrizal. Ocupado Tayí, López ya no tendría escapatoria por la parte de tierra.

Mientras los aliados marchaban en dirección Norte para completar su maniobra de acercamiento, López los atacaba en la retaguardia con incursiones imprevistas. La pista recorrida por los aliados pasaba cerca de los puestos avanzados paraguayos; cuando se anunciaba un convoy, los vigías advertían al cuartel general, y López organizaba un golpe de mano. En general, estas acciones eran confiadas a Bernardino Caballero, uno de los héroes de Curupayty, que, después de la batalla del 22 de septiembre de 1866, había sido ascendido a comandante. La columna se ponía al acecho en el bosque, dejaba pasar el convoy y luego atacaba la cola. El 11 de agosto Caballero cayó sobre una columna de abastecimiento brasileña cerca de Tuyú Cué, aniquiló a la escolta y se llevó a Humaitá los carros cargados de víveres.

Pero la marcha de los aliados hacia el Norte proseguía, y el 15 de agosto el almirante Ignacio, obedeciendo a Mitre, se decidió a forzar con la flota el paso de Curupayty y de Humaitá. Era la Asunción, día de fiesta para todos los combatientes. Ignacio enarboló sobre el buque almirante las banderas de la Triple, hizo una breve arenga ante las tripulaciones («Brasileños, los santos protectores de este día son Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Gloria y Nuestra Señora de la Asunción. Por eso, ¡con la victoria y la gloria iremos a Asunción! ») y levó anclas. A la cabeza iban los acorazados, diez en total, con el Brasil que llevaba la insignia de buque almirante; seguían los buques de madera y los transportes.

Curupayty, en aquella época, estaba desguarnecida (el grueso de la artillería se encontraba en Humaitá); pero tenía todavía, por la parte del río, un buen número de piezas: veintinueve, entre ellas el famoso «Cristiano». En el río había sembrados numerosos obstáculos: estacas clavadas en el lecho, bajo el nivel del agua, barcos cargados de piedras y hundidos, torpedos. Mandaba la plaza el coronel Paulino Alén, quien había sustituido a Díaz después de su muerte.

La flota apareció más abajo del fuerte con las primeras luces del alba. Contra lo que esperaban los paraguayos, en vez de ir por el centro de la corriente o por la orilla del Chaco, los barcos pasaron casi rozando la orilla izquierda, en el trozo que, considerado más seguro, estaba casi libre de obstáculos. Los torpedos habían sido sembrados todos en la parte central. Tos cañones abrieron fuego, pero como sus tiros iban altos, no podían alcanzar a los buques que se deslizaban junto a la orilla. Los paraguayos hacían un fuego nutrido, como presos del frenesí, sin mirar, haciendo gran estruendo, levantando mucho humo a través del cual los buques pasaron uno a uno fuera del alcance de su tiro. Algunos fueron alcanzados, el buque almirante recibió 64 cañonazos, sin que ninguno causara daños irreparables. Sólo el Tamandaré sufrió una avería grave y tuvo que ser remolcado. A las 8.30 de la mañana se había realizado el paso, y Curupayty, ya a espaldas, seguía disparando frenéticamente en el vacío.

El almirante Ignacio no tuvo valor para proseguir. En vez de forzar también el paso de Humaitá, advirtió a Mitre que había anclado frente a Puerto Elizario, en la orilla derecha del río, un poco más abajo de la plaza fuerte. Era una ensenada resguardada. Cuando soplaba viento favorable llegaba el sonido de las bandas que tocaban «La palomita» y por la mañana y la noche el de las campanas de la iglesia que levantaba su campanario entre las casamatas bajas y los barracones de Humaitá.

Para aprovisionar a la flota que había quedado aislada entre las dos fortalezas, Mitre hizo construir una carretera por la orilla derecha del Chaco, desde una localidad frente a Curuzú, que se llamaba Cuyá, hasta Puerto Elizario. Más tarde se construyó también un pequeño ferrocarril. Así los buques brasileños quedaron incrustados entre las defensas de López, más arriba de Curupayty y más abajo de Humaitá, bombardeándolas cada día, sin hacer gran daño, pero sin recibirlo. López, irritado por no haber podido impedir que la flota enemiga remontara el río, explicó a sus tropas que la había dejado pasar para hacerla morir de inanición. No sabía que los aliados estaban ya trabajando para aprovisionarla.

López comprendía que su situación empezaba a ser peligrosa, que si continuaba la marcha de los aliados a su izquierda hacia Tayí, pronto le impedirían todo movimiento incluso por parte de tierra. Así, durante una inspección a Humaitá se le ocurrió la idea de explorar la otra orilla del río. Toda ella era un carrizal que quedaba inundado por las crecidas, donde no se veían trechos de tierra que sirvieran para un desembarco. Más al Norte, en Timbo, la playa era más amplia y la tierra cercana más sólida. López escogió a Timbó como base de su eventual retirada a través del río, y a lo largo de la orilla derecha, a través del Chaco. Reforzó las defensas de la aldea y empezó la construcción de una carretera que toda recta, sin seguir el curso del río, alcanzaba la orilla mucho más al Norte, a la altura de su confluencia con el Tebicuary, el afluente sobre el cual imaginaba sistematizar una nueva línea de defensa, más cercana a la capital, y por tanto a las bases del ejército.2

Fue una obra colosal, porque era preciso atravesar un territorio selvático, casi inexplorado, superando varios obstáculos, entre otros, cinco cursos de agua, con el río Bermejo, de más de 500 metros de anchura, que arrastraba una gran masa de agua rojiza, como indicaba su nombre. No había llanuras abiertas, sólo bosques y pantanos, durante casi 50 kilómetros. Y, sin embargo, la carretera fue construida, lo bastante ancha y sólida como para que por ella pudieran pasar caballos, carruajes, y si era preciso, cañones. Cada cinco kilómetros había un puesto de guardia. La aldea donde desembocaba, en el Paraguay, se llamada Monte Lindo, y tenía unos centenares de habitantes, indios que hasta ahora habían tenido pocas relaciones con sus connacionales de la otra orilla.

López, sintiéndose más seguro con la carretera del Chaco a sus espaldas, volvió a atacar a los aliados que continuaban su avance hacia el Norte. Cada mañana la caballería paraguaya, mandada por Caballero, salía de las líneas en dirección de Tuyú Cué o de San Solano, y al llegar cerca de la carretera recorrida por los convoyes aliados, desmontaban y dejaban pastar a los caballos mientras las patrullas se esparcían a la redonda. Caballero esperaba a tener bastantes noticias de los movimientos del enemigo, para conocer la posición de sus secciones, y luego escogía el punto de ataque. No llevaba nunca más de mil hombres consigo; pero la rapidez de los movimientos y el conocimiento del terreno le daban una indiscutible ventaja. En general, el encuentro era de breve duración. El de Isla Tayí, el 3 de octubre, que duró, en cambio, algunas horas, fue una verdadera batalla.

Caballero dominaba la orilla izquierda del Arroyo Hondo, un afluente que desemboca en el Paraguay un poco por encima de Humaitá. Aquel día había en el río un gran movimiento de rebaños que los aliados trataban de reunir para conducirlos a sus bases. Cuatro regimientos de caballería brasileña vigilaban la operación, y detrás, en San Solano, estaba de reserva una división de infantería, a las órdenes del general Joaquín Andrade Neves, barón de Triunfo. Las patrullas paraguayas molestaban a los brasileños que finalmente se lanzaron en su persecución. Caballero, que había ocupado Isla Tayí, los esperaba en los bosques alrededor de la aldea. La caballería brasileña le atacó cuatro veces violentamente y cuatro veces fue rechazada. El barón de Triunfo se había puesto en marcha con la infantería, que apareció de repente por el flanco derecho de los paraguayos, haciendo fuego de improviso. Caballero empezó a retirarse, mientras los brasileños lo alcanzaban, luego huyó y la caballería brasileña lo siguió. La persecución duró unas millas, hasta las defensas exteriores de Humaitá, donde Caballero había hecho colocar algunas baterías, que abrieron fuego. Privados del apoyo de su artillería, y habiendo perdido con la persecución el contacto con la infantería, los brasileños se vieron en un aprieto. Caballero, que había reorganizado sus tropas, cargó contra ellos impetuosamente desbaratándolos, y los persiguió hasta más allá de Isla Tayí.

Después de la batalla de Isla Tayí, Caballero fue ascendido a teniente coronel. Ahora era el predilecto de López y de Madame Lynch, y su fama de guerrillero audaz se iba propagando por el campo aliado. Caxías pensó hacerle caer en una trampa. El 21 de octubre dispersó a su caballería, cinco mil hombres, en los bosques alrededor de Tatayibá y mandó a un regimiento por la carretera de Humaitá, al encuentro de Caballero que salía para una de sus incursiones diarias. Tras un breve encuentro los brasileños huyeron y los hombres de Caballero, sin esperar órdenes, los siguieron. Al llegar a Tatayibá fueron rodeados por los brasileños que les esperaban y se les echaron encima. Pero el arbolado era demasiado espeso, y en los senderos estrechos los jinetes brasileños se estorbaban unos a otros, favoreciendo los movimientos de Caballero, que atacando con fuerza en un punto, logró liberarse, y huyó hacia el Oeste. Los brasileños, furiosos por haberlo dejado escapar, lo siguieron, hasta que se encontraron, como en la batalla del 3 de octubre, bajo el tiro de los cañones de Humaitá. Dejaron más de cuatrocientos muertos entre los bosques, muchos prisioneros en manos del enemigo y regresaron con sus heridos, que eran centenares, a San Solano. Para celebrar la batalla de Tatayibá, López hizo acuñar una medalla que todos los supervivientes de ella tenían derecho a llevar suspendida de una cinta color rojo vivo con una franja amarilla. Caballero fue ascendido a coronel: en un año era el tercer ascenso que se ganaba en el campo de batalla.

A pesar de las incursiones de Caballero, los aliados proseguían su avance hacia el Norte: a mediados de octubre habían cruzado el Arroyo Hondo, y a fines de mes estaban por la mitad del carrizal de Obella, que ocupa todo el recodo del Paraguay entre Humaitá y Tayí. López había hecho cortar la carretera con una fuerte trinchera. El general Joao Manuel Mena Barreto, que mandaba la vanguardia brasileña logró conquistarla y siguió adelante; el 31 de octubre estaba a menos de dos kilómetros de Tayi. Si lo hubiese ocupado, el cerco alrededor de López se habría cerrado.

López hizo un esfuerzo para mantener aquella zona. Como en Humaitá y Curupayty, había una faja de tierra elevada que dominaba el río y el inmediato carrizal, por cerca de quinientos metros, fácil de defender si era debidamente fortificada y guarnecida. López mandó al coronel Thompson para hacer una trinchera, y el mismo día se incorporó a él, con un vapor, un batallón de infantería, cuatrocientos hombres con tres cañones, bajo el mando del comandante José Luis Villamayor. Entre Villamayor y Thompson se produjo una discusión. El primero exigía que fueran cumplidas al pie de la letra las órdenes de López, es decir, excavar la trinchera; el segundo prefería no perder tiempo y coordinar a la defensa una estacada ya existente, que cerraba el acceso por la parte de tierra. López dio la razón por telégrafo a Villamayor. Los paraguayos se pusieron a excavar. Apenas habían comenzado cuando Barreto, sin darles tiempo, al amanecer del 2 de noviembre, los atacó a la bayoneta. La defensa fue breve. Mataron a todos los paraguayos, comprendido su jefe.3 De los tres vapores, el Olimpo, el 25 de Mayo y el Ygurey, que habían intentado apoyar a la infantería con sus cañones, sólo el tercero logró huir, volviendo a Humaitá con Thompson, que se había embarcado poco antes de la batalla. Los otros dos fueron hundidos. Los brasileños ocuparon Tayí con seis mil hombres, emplazaron catorce cañones, y extendieron cadenas a través del río para cerrarlo a los buques de López que hacían la carrera entre Asunción y Humaitá.

Caído Tayí, a López ya no le quedaba para aprovisionarse más que la carretera del Chaco. Antes, y mientras los aliados avanzaban, había hecho evacuar todo el territorio en torno a Humaitá, obligando a sus pocos habitantes a establecerse más al Norte con sus bienes y sus ganados, después de haber destruido todo lo que dejaban. Ahora, la región donde aún quedaban sus líneas fortificadas, Curupayty, Potrero Sauce, Humaitá y Laureles, era una tierra quemada, carente de recursos. Los víveres le llegaban de lejos, de la zona del Tebicuary, al norte de la cual había sido trasladada la población, y donde él pensaba organizar una nueva línea de resistencia cuando fuera obligado a evacuar Humaitá. Era un viaje largo y complicado. De la desembocadura del Tebicuary, los rebaños, las armas y las municiones atravesaban el río hasta Puerto Lindo. Luego recorrían la pista del Chaco, salvando los numerosos cursos de agua, el río Bermejo, los pantanos y las asechanzas de los indios; en Timbó atravesaban de nuevo el río y desembarcaban en Humaitá. El trayecto más difícil del viaje era la travesía del Paraguay en canoa. López había escogido dos puntos, donde el río era más estrecho; las cabezas de ganado entraban en el agua, atadas por los cuernos, ocho por canoa, cuatro a babor y cuatro a estribor, y así bajaban por la corriente en diagonal, hasta tocar la orilla opuesta. A menudo el ímpetu de la corriente las volcaba; entonces, girando sobre sí mismas y mugiendo se alejaban río abajo, hasta que, impedidas por las ligaduras que habrían debido sostenerlas, se ahogaban. Hinchadas por el agua sus carroñas pasaban ante Humaitá, y más adelante, entre los buques brasileños anclados en Puerto Elizario.

Una situación tan precaria exigía un desenlace: López creyó encontrarlo atacando al enemigo en su retaguardia, en la propia base de sus operaciones, en Tuyuti. La caída de Tayí le hizo acelerar la ejecución del plan. El 3 de noviembre decidió atacar.

El mando del cuerpo expedicionario, ocho mil hombres, divididos en diecisiete batallones y dos brigadas de caballería, fue dado a Barrios. González mandaba la infantería, Caballero la caballería, Manuel Giménez la vanguardia. López dio personalmente órdenes a sus comandantes sobre el mapa que Thompson había preparado basándose en las informaciones recogidas por las patrullas y las torres de vigía. El éxito, como siempre, se confiaba a la sorpresa; los paraguayos debían aproximarse de noche a las líneas enemigas y atacarlas con las primeras luces del día. El fin no era la ocupación del campamento, sino su destrucción. Sobre esto López fue perentorio: matar, destruir, robar, quemar todo lo que no pudieran llevarse.

Los aliados tenían en Tuyutí cerca de diez mil hombres, además de la legión paraguaya, y doce cañones, entre ellos un Winthworth de treinta y dos pulgadas. Estaban tranquilos, ahora que el teatro de operaciones se había trasladado mucho más al Norte, no hacían patrullas y sus centinelas estaban cerca. Cuando Barrios atacó al amanecer del 3, el campamento dormía.

Los paraguayos de Giménez cayeron sobre la primera línea de trincheras, la atropellaron, y atacaron la segunda mientras los brasileños se daban a la fuga, tal como estaban, muchos ni siquiera vestidos, sembrando el pánico entre los civiles dedicados al tráfico que se habían instalado en sus proximidades. Abandonando sus bienes, todos huían hacia Itapirú; muchos llegaron hasta el río, y una vez allá pagaban cualquier suma a los barqueros dispuestos a llevarles a la otra parte, a territorio argentino.

Caballero, para que la sorpresa fuera más completa, había ordenado a cada jinete que llevara a la grupa un soldado de infantería, armado ligeramente de espada y puñal. Cuando los escuadrones estuvieron en las líneas brasileñas, los infantes se apearon de las sillas cayendo sobre los defensores. Caballero intimó a los brasileños a rendir las armas: hubo un momento de excitación y luego empezó la matanza. En vano los brasileños arrojaban los fusiles, alzaban los brazos; los paraguayos los ensartaban con las lanzas, los degollaban con los puñales; los que no tenían tiempo de huir, caían de rodillas cubriéndose el rostro.

Siguió el saqueo. Los paraguayos se arrojaban sobre los barracones, echaban abajo las puertas y las paredes, rompían las cajas. Golosos del azúcar, se lo comían a puñados; merodeaban por el campamento bebiéndose a tragos botellas de aguardiente y de ron, caían borrachos entre los cuerpos de los muertos. Los que habían mantenido la disciplina se dedicaban a incendiar los almacenes, cargaban los caballos con sacos y los ponían en camino, ataban los cañones para llevárselos. Los oficiales habían perdido el control; también éstos, excepto algunos, se abandonaron al frenesí, daban sablazos a los heridos, reventaban los sacos con las espadas, comían, bebían y caían al suelo. Aquí cantaba uno, allá otro daba órdenes al vacío, todos gritaban y reían como dementes.

Pôrto Alegre, el comandante del campamento, aquella mañana, contrariamente a lo acostumbrado, ya estaba levantado. Enterado de lo que sucedía, reunió a todos los hombres que encontró alrededor del reducto central del campamento; luego, viendo que el enemigo se había desbandado y entregado al saqueo, pasó al contraataque. Sus secciones, aunque reducidas, eran compactas y estaban ordenadas; los paraguayos se habían dispersado aquí y allá, en grupos o solos. Al ser atacados se defendían, huían o caían muertos. Ahora había muchos dedicados al saqueo entre las llamas y el humo de los incendios. Los brasileñas los sorprendían con el rostro dentro de los sacos, como animales, y los mataban mientras estaban tragando.

Llegaron los refuerzos de los aliados, la caballería correntina, dos regimientos argentinos, dos divisiones brasileñas. Caballero trató de detenerlos, mientras los otros se retiraban llevándose los cañones y el botín. Se combatió al arma blanca entre las ruinas del campamento y las explosiones de los depósitos de pólvora que saltaban. Luego Caballero dio la orden de retirarse. Eran las nueve de la mañana. De un extremo a otro, Tuyutí era un mar de llamas.

Los paraguayos regresaron a sus bases con un botín inmenso: tres banderas, doce cañones, fusiles, palas, pólvora, víveres, tejidos, camisas, relojes de oro, dólares y una cantidad de objetos superfluos, como sombrillas, despertadores, peines y quinqués de petróleo. Entre los víveres había algunas cestas de alcachofas que dejaron a la gente admirada, pues el Paraguay no era tierra apta para producirlas. También se capturó una saca de correo apenas llegado de Buenos Aires, que le llevaron a López, el cual halló una carta de la esposa de Mitre a su marido, y un paquete destinado al hermano del presidente, Emilio. El paquete contenía queso, té, café y un par de botas. López dio los víveres al cocinero y se divirtió muchísimo leyendo a madame Lynch la carta de la señora Mitre.

1Para estas operaciones temerarias, que se hicieron famosas, se formó la caballería llamada de extramuros, al mando del casi legendario Bernardino Caballero, el más leal amigo del Mariscal y su brazo derecho.

2Esta inmensa tarea fue encomendada también a Bernardino Caballero.

3A todas las intimaciones para rendirse, los paraguayos contestaban: «Mátenos». «Tuvimos que matar hasta los niños y a las mujeres - decía el parte militar brasileño-, porque tampoco querían rendirse.»

Posiciones del Tebicuarý - 1868

Maniobra del Piquysyrý

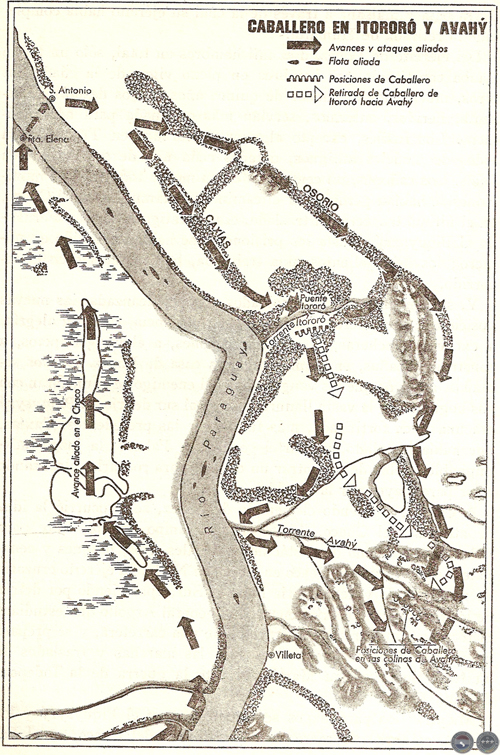

Caballero en Itororó y Avahý

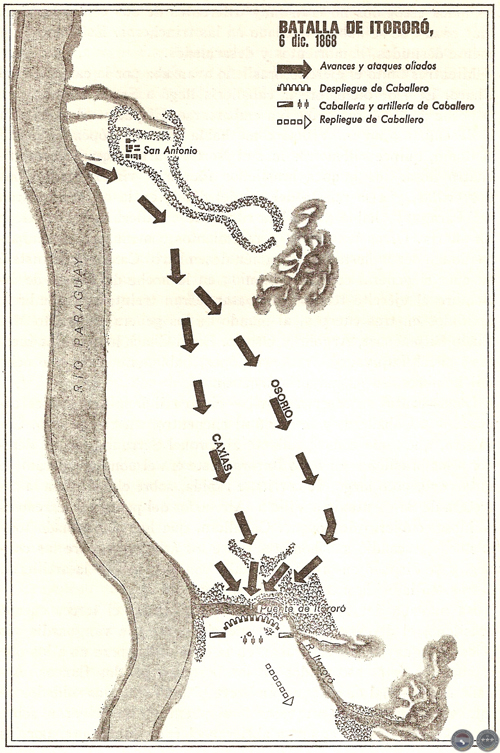

Batalla de Ytororó - 6 de Diciembre de 1868

Batalla de Avahý - 11 de Diciembre de 1868

Conclusión de la Campaña del Piquysyrý

Ataque Aliado a Piribebuy - Agosto de 1869

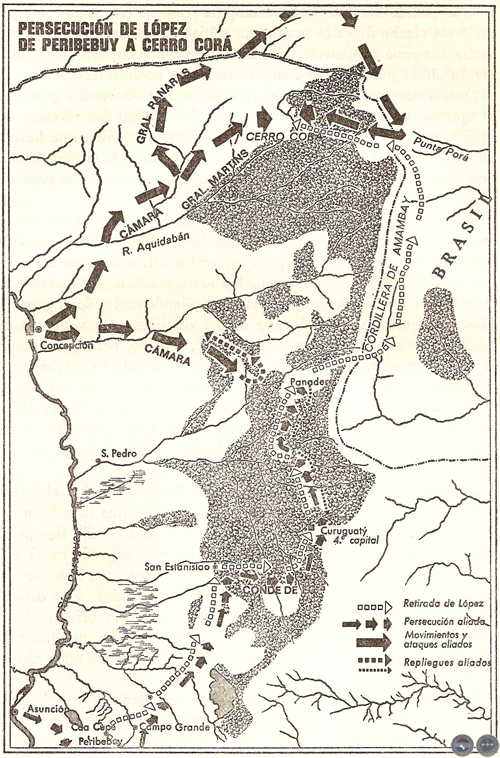

Persecución de López de Piribebuy a Cerro Corá

CAPÍTULO XXVI

“MUERO CON MI PATRIA”

Cerro Corá tiene la forma de un inmenso anfiteatro formado por las ramificaciones de la cordillera, con un río en medio, el Aquidabán, y sólo dos entradas: una al sudeste, por el paso del Chiriguelo (por donde había entrado López), la otra al noroeste, por el sendero de Yatebó (por donde López habría salido de querer continuar la marcha). Pero no tenía ningún programa. Sabiendo que la mayor parte de la República estaba en poder de los aliados no le quedaba otra salida que buscarse un refugio y esperar los acontecimientos. Le pareció que Cerro Corá convenía a este fin.

López situó el campamento en un vasto rellano al sur del Aquidabán, flanqueado a izquierda y al sur por un espeso boscaje, y a la derecha por un torrente. El cuartel general estaba en medio, en una cabaña de pastores abandonada que él hizo restaurar y adaptar. Los carros y las carretas con los bagajes fueron dispuestos en un círculo que tenía un diámetro de medio kilómetro. El cuartel general distaba del río casi ochocientos metros, y cuatrocientos del torrente.

Con los pocos hombres que le quedaban, un millar, López organizó las defensas. Colocó a lo largo del sendero de Yatebó, a unos cinco kilómetros del campamento, una guardia de noventa hombres con dos piezas de artillería ligera; más atrás, junto al Aquidabán, estaba dispuesto el grueso del frente norte, trescientos hombres, divididos en tres grupos de fuerza igual; el primero a la derecha compuesto de cien lanceros con el teniente coronel Gómez; el del centro mandado por el coronel Juan de la Cruz Avalos, tenía como refuerzo cuatro piezas de artillería; el de la izquierda, mandado por el teniente coronel Santos, estaba compuesto enteramente de soldados de infantería. El coronel Ángel Moreno tenía la responsabilidad de todo el frente y dependía directamente del cuartel general donde se hallaba estacionada la reserva con el coronel Juan Crisóstomo Centurión.

En el frente sur, el paso del Chiriguelo, largo, accidentado, estrecho, se prestaba mal a un ataque por sorpresa. Allí hablan quedado muchos rezagados, con los cañones y las carretas medio hundidas en el fango, y López había mandado a su encuentro al general Francisco Roa con el coronel Patricio Escobar. Por aquella parte se sentía, protegido. Los flancos, a oriente y a occidente, estaban cubiertos por la vegetación y las rocas.

El problema mayor seguía siendo el de los aprovisionamientos. En Cerro Corá no había rebaños, y López mandó fuera del campamento al general Caballero con el encargo de buscar algunos, sobre todo hacia el Matto Grosso, donde existían grandes estancias que se habían librado de la guerra. Caballero partió con una escolta de cincuenta hombres, casi todos oficiales superiores.

También en los otros grupos había gran número de oficiales. Y esto porque López no había querido nunca disolver los cuerpos destruidos en batalla. Oficialmente el ejército estaba compuesto todavía de cuatro divisiones con veinte regimientos de caballería y cuarenta batallones de infantería. López tenía en su cartera una memoria en la cual las divisiones, regimientos y batallones estaban relacionados teniendo al lado el número de efectivos y los nombres de los oficiales. El batallón más numeroso, el 40° (destruido y reconstruido gran número de veces), tenía treinta y nueve hombres; el 25°, el más reducido, tenía once; el 20° regimiento, quince: un capitán, dos subtenientes, dos sargentos y diez hombres.

López empleaba el mismo método para la administración civil. Para el existían todavía los Ministerios. El de la Guerra, el más importante, estaba alojado en una gran tienda cercana al cuartel general, y hervía de actividad. Allí trabajaba, además del ministro Caminos y los coroneles Aveiro y Carmona, el hijo mayor del mariscal, Pancho. El de justicia, el segundo en orden de importancia, estaba, en cambio, inactivo. Los presos, excepto la madre y las hermanas, habían muerto todos por el camino, incluso Venancio, el hermano.

Las tres semanas durante las cuales el ejército nacional permaneció en Cerro Corá, transcurrieron serenamente. En el campamento reinaban el orden y la disciplina. Los soldados cumplían sus deberes con regularidad, descansaban, salían a dar una vuelta en busca de comida junto con las mujeres y los niños. Seguía reinando el hambre, pero era más soportable que en los últimos tiempos cuando a ella se agregaban la fatiga de las marchas, la lluvia y el frío de las noches pasadas a la intemperie.

López no había modificado sus hábitos. Se levantaba a la misma hora, se desayunaba con su taza de chocolate, fumaba un puro y empezaba a trabajar presidiendo primero el consejo de ministros, luego las sesiones del estado mayor, en las que participaban el ministro de la Guerra, Caminos, y su hijo Pancho. Durante el día hacía muchas visitas de inspección cabalgando con los oficiales del séquito hasta los puestos avanzados en el sendero de Yatebó y a lo largo del Aquidabán. En los ratos libres estaba con madame Lynch y con sus hijos. A menudo iba con ellos a pescar en el torrente que corría a la derecha del campamento; había descubierto un recodo tranquilo, desde donde se veían sólo los montes y los bosques, y donde no se oía otro rumor que el del agua que rumoreaba entre los guijarros o de un animal que repentinamente se escondía entre los matorrales.

El 25 de febrero, por la tarde, reunió a todos sus oficiales al aire libre, los dispuso en semicírculo, y ocupó un sitio ante ellos, sentado en un asiento, y como si estuviera en el salón de recepciones de su palacio de Asunción, improvisó un discurso. Aquella tarde López habló mucho rato, lentamente. Dijo que había sufrido mucho cuando llegó a sus oídos el rumor de que él había intentado pasar solo o con el ejército a Bolivia. Dijo que nunca le habría venido al pensamiento una idea parecida, tan contraria a los sentimientos de patriotismo y de lealtad, de los cuales creía existían pruebas suficientes de su parte. Sólo quien no lo conocía o quien le odiaba podía haberla inventado. Añadió que al principio de la guerra había jurado ante Dios y el mundo defender a su patria hasta la muerte y que este juramento seguía siendo válido. Se extendió sobre los deberes impuestos por el patriotismo, sobre los sacrificios que la patria pide al que la ama, habló del enemigo y de sus pretensiones de destruir Paraguay, resumió la historia de las relaciones entre la República y el Imperio de Brasil; por último, leyó el decreto por el cual se creaba la medalla para aquellos que habían efectuado la campaña del Amambay, como él llamaba a la larga marcha de Curuguaty a Cerro Corá. La medalla sería oval; en una cara la frase: «Venció la penuria y las fatigas», y en la otra las inscripciones «El mariscal López», y «Campaña del Amambay»; debajo estaba representada una cadena de montañas. No teniendo las medallas, distribuyó las cintas para colgar del pecho, de color naranja en medio y rojo en los lados, cosidas personalmente por madame Lynch.

Los oficiales estaban conmovidos. Antes de disolver la reunión, se agruparon en torno al Mariscal jurando en alta voz que combatirían hasta la muerte y que no abandonarían el campo de batalla aunque estuvieran heridos. López les dio las gracias y estrechó la mano a todos.

El conde de Eu sabía que López estaba cerca de la cordillera, pero no podía imaginar cuáles eran sus planes y adónde se dirigía. El 4 de febrero se presentaron en las avanzadas brasileñas, al este de Concepción, donde el comandante en jefe de ejército aliado había instalado el puesto de mando, cuatro mujeres paraguayas que declararon haber huido de la columna que seguía a López a través del paso del Chiriguelo. El conde de Eu encargó al general José Antonio Correa da Camara que marchara decididamente en aquella dirección, para cercar la vertiente occidental de la cordillera y destruir los últimos restos del ejército paraguayo.