LOS ENSAYOS

Obra de JESÚS RUIZ NESTOSA

LIBRO PARAGUAYO DEL MES

Año 1 - Nº 17 - Marzo de 1982

Ediciones NAPA

Asunción - Paraguay

1982 (138 páginas)

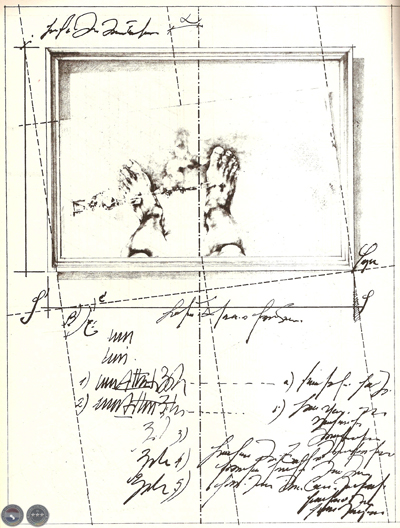

Portada e ilustraciones:

LUIS ALBERTO BOH

LOS ENSAYOS

JESÚS RUIZ NESTOSA

Jesús Ruiz Nestosa nació en Asunción en 1941. Se autodefine como periodista y fotógrafo. Comenzó a trabajar en el diario La Mañana, a la edad de 18 años. Perteneció luego al cuerpo de redacción del diario La Tribuna y actualmente está en ABC Color.

También lo hizo en las revistas Diálogo y Acción. Dirigió el Cine Club Universitario desde 1966 hasta 1972. Como fotógrafo realizó numerosas exposiciones.

Pero Jesús Ruiz Nestosa es esencialmente un escritor. En 1966 obtuvo la primera mención de honor en un concurso de cuentos del diario La Tribuna. En 1973 el Centro Editor de América Latina (Buenos Aires) publicó su novela Las musarañas. En 1974 mereció el Primer Premio de Hispanidad el cuento La Huída, y en 1974 se publicó en Alemania "El contador de cuentos" en una antología dedicada a escritores paraguayos.

Con este mismo título Ediciones NAPA publicó en setiembre de 1980 una serie de relatos en el Número 1 de la colección Libro paraguayo del mes, y en agosto del año siguiente apareció la segunda edición. Este libro fue elogiosamente comentado por la crítica seria, tanto en el Paraguay como en el extranjero.

Los ensayos es una novela de estructura no tradicional, en donde el tema surge a través de una serie de datos que se dan de una manera fragmentada. El texto en sí, y no sus referencias a la realidad, es lo que adquiere verdadero valor. El protagonista aparece como un ser del que se tiene una serie de informaciones, pero ninguna de ellas muy clara y definitiva. Quedará entonces al lector la tarea de reconstruir la historia final, y en muchos casos optar por una de las varias posibilidades que se le propone.

Jesús Ruíz Nestosa representa entre nosotros las tendencias más modernas de la literatura. Con este libro, el segundo del autor que publica Ediciones NAPA, se muestra la diversidad de matices y posibilidades que ofrecen las letras paraguayas.

PRÓLOGO

Decir que un texto literario no requiere mayor explicación que la que pueda darse por sí mismo y que el universo de la ficción literaria no tiene necesidad de cotejarse con ningún otro parámetro de la realidad que el creado en él, son mis excusas para evitar a todo trance la tentación de asumir la pedante actitud de presumir capacidad o derecho para interferir en la relación exclusiva entre el lector y la novela de Jesús Ruíz Nestosa.

Esto es casi una manifestación devota hacia la obra literaria en general, tan vapuleada por los prologuistas y presentadores, sobre todo cuando son amigos del autor, que creyendo prestar un servicio al lector y un favor al autor, terminan por lo general produciendo un ruido previo del cual es muchas veces difícil deshacerse.

La crítica, sin embargo, es otra cosa y no es esta la oportunidad de ejercerla. El texto que llena las páginas de este libro aún no ha dado siquiera los primeros pasos en el circuito social de la lectura y soy de los que creen firmemente que una obra no comienza a ser hasta que no se haya incorporado como bien cultural a un contexto determinado. La crítica no podrá jamás prescindir del comportamiento histórico del texto. Dicho de otra forma, la belleza -que es la cuestión básica en el arte, en el buen sentido de la palabra- no se produce en el acto de escribir sino en el de leer colectivamente.

Por eso quisiera referirme en esta suerte de presentación a otra cosa que a la novela. Quiero hablar del escritor, de Jesús Ruiz Nestosa en particular y un poco de los escritores contemporáneos paraguayos que comparten con él una noción de la literatura y asumen un compromiso determinado cómo autores.

Ruíz Nestosa pertenece a una generación de artistas y escritores que ha entendido con claridad que sus obras son, antes que nada, hechos estéticos, en el sentido en que no existe nada externo, ningún argumento sobre la función utilitaria de la literatura y el arte, que pueda liberar al creador de la responsabilidad del rigor en la creación del universo de ficción que es una novela, un poema, un cuadro. Son escritores y artistas que saben que el objeto principal de su trabajo es la elaboración formal, la elaboración de un lenguaje que sea eficiente estéticamente para que, modelado como una herramienta, ese lenguaje pueda permitir el acceso a los problemas y elevar la obra a la expresión eficiente. Pero esta conclusión no ha sido fácil porque para ello hubo que sortear, vencer, un cúmulo de prejuicios y limitaciones que hasta hace poco tiempo no fue posible sino para contados talentos que pudieron nutrir su intelecto creativo en el exterior.

Esta generación de escritores y artistas nacionales que han producido una revolución en la obra artística en Paraguay se manifestó con fuerza y vida propia hacia los años sesenta, con algunos anticipos en la década anterior. El camino fue dispar para cada uno pero no desvinculado, por lo cual puede hablarse de un movimiento cultural cuyo estudio no puede dejar de ser interesante para especialistas en la materia. Creo que sería oportuno señalar algunas particularidades de este grupo y también las de Jesús Ruiz Nestosa.

Tal vez una de las principales características de este grupo de escritores, poetas, pintores y críticos ha sido el de integrar lo que quisiera dar en llamar la primera generación cultural urbana del Paraguay Urbana en el sentido en que no solamente la mayoría de sus integrantes nació o por lo menos creció en la ciudad, sino porque "la ciudad" en estos últimos veinte o treinta años se constituyó como universo existencial y cultural con suficiente autonomía sobre "el campo". En el arte anterior al de los años sesenta -con algunas pocas excepciones- en nuestro país puede sentirse una invasión permanente de la cosmovisión dominante en nuestra cultura: "él campo". Nuestra mejor narrativa, por ejemplo, tiene no sólo un escenario predominantemente, rural -lo que no sería muy determinante- sino tiene un sustento de carácter, de visión del mundo, de autores productos de una sociedad rural. El hombre paraguayo y sus problemas llevados a la ficción literaria, el carácter de los personajes, la ideología y la ética de los escritores, la concepción de la ficción en suma, remite a una cultura marcada por la "ruralidad".

El vertiginoso crecimiento urbano en el Paraguay, especialmente en la ciudad de Asunción, las condiciones sociales y políticas de estas últimas décadas, el crecimiento económico del país y la aunque dificultosa pero real integración del Paraguay a circuitos complejos de la comunicación en general y la cultura en particular más universales, ha hecho sin duda un impacto considerable en la producción artística. En el campo de las artes plásticas, del cine incipiente, del teatro, de la ficción y la poesía puede observare esto sin mucha dificultad.

Los creadores de arte -textos, cuadros, obras de teatro, música, etc.- han pasado por un proceso caracterizado por la ruptura y la redefiniciónestética. Han debido, por sobre todas las cosas, vencer los condicionamientos ideológicos que sobre el arte operan concepciones utilitaristas, mesiánicas y eticistas, que so pretexto de dar al arte y la literatura una función social "útil" -ya sea de acción o de moralización- terminan siempre por encorsetarlo y desnaturalizarlo convirtiéndolo en slogan, panfleto o sermón cuando no en monótona reiteración de lugares comunes, todo siempre en una retórica aburrida y carente de sorpresas.

Jesús Ruíz Nestosa, ejerciendo diferentes actividades y géneros que van desde la fotografía a la novela pasando por el texto poético y musical, ha participado activamente en este proceso. Su novela anterior, "Las Musarañas", se constituyó tal vez en la más responsable intención de cuestionar lo formal en nuestra literatura que ha tenido un fuerte impacto en nuestros escritores y lectores. La presente novela -cuidándome de traicionar mi actitud de no pretender orientar- sigue en cuanto a su preocupación formal en el camino sentado por "Las Musarañas"; sin ser lo mismo en cuanto a solución estética pero con el mismo espíritu creativo.

La agudeza del escritor en ver por sí mismo el mundo que lo rodea y extraer de él los elementos que le permiten crear su mundo de ficción hace que el arte y la literatura operen de una forma que les es exclusiva, es decir, que operen por el conducto de la comunicación estética. Cualquier apreciación que desconozca esto corre el riesgo de errar el sentido más elemental de la aproximación al hecho literario o artístico. Muchos escritores y artistas en el Paraguay lo saben con claridad y por eso tenemos un arte y una literatura de gran fortaleza, útil en el sentido en que deben serlo. Y también tenemos ya un público capaz de valorar esta postura creativa. Ruíz Nestosa es uno de los creadores que más han aportado al desarrollo de esta opción correcta para la creación, por la coherencia en que ha desarrollado su trabajo que no es otra que la determinada por una clara concepción contemporánea de lo que es la ficción.

ADOLFO FERREIRO

LOS ENSAYOS

A Oscar Vázquez

(Texto completo encontrado en un ropero bajo el título aludido,

sin firma ni fecha, que integra el acta bajo la denominación de Documento No. 6).

Un lienzo blanco, de textura áspera, en partes gastado y suavizado por las veces que fue lavado y le dio el sol y el viento, cubre un cuerpo uniforme que está tendido sobre la mesa, una mesa sin barniz ni lustre, pero de madera negra y brillante, pulida por las manos que una y otra vez pasaron sobre ella. La mesa ocupa el centro mismo de la habitación, la habitación en penumbra iluminada apenas por la luz que alcanza a filtrarse a través de las rendijas que ha abierto el calor en las maderas de las ventanas ahora cerradas.

En la habitación hay dos ventanas, una atrás y otra a la izquierda de la mesa, y una sola puerta, a continuación de los pies del cuerpo cubierto por la sábana. Alrededor no hay un solo mueble, una sola silla, ningún adorno, ningún objeto que indique si alguien alguna vez vivió en este sitio y dejó sus marcas de alguna manera, como todos dejan señales de su paso en los lugares donde vivieron.

Sólo está la mesa, al parecer traída de otra parte, apoyadas sus patas en el piso de arena roja, apisonada, tan dura que ni siquiera hay en ella huellas de pisadas. Sólo flota el aire rancio del encierro que es percibido inmediatamente por el hombre que abre la puerta de una sola hoja la que gira sobre sus visagras, tan bien aceitadas que no dejan escuchar el más pequeño ruido. Quien la ha abierto es un hombre alto, corpulento, de uniforme gris, casco metido hasta los ojos y el fusil en la mano derecha. La izquierda, con la que empujó la puerta, está suspendida en el aire, aun no terminó su gesto de abrirla.

Después de echar una mirada al interior de la habitación, queriendo cerciorarse de que no ha entrado nadie antes que ellos, se hace a un lado al tiempo que se asoma una mujer delgada, vestida de negro, con un manto también negro, cubriéndole la cabeza y cayendo abajo de la cintura. De ella sólo asoman sus pies descalzos, las plantas tan duras como cueros, la piel cuarteada como los lechos de los arroyos secos, y en las grietas metida la tierra, negra y roja, formando una nueva piel, ajena, de otro color, pero que ya es suya. Luego sus piernas, tapadas por el vestido hasta abajo de las rodillas, están llenas de várices, gruesas como sogas anudadas ¿Y qué más? Una mano, una sola mano, dedos largos, piel ajada, como toda la piel de su cuerpo, sostiene cerrado el manto debajo de la barbilla, impidiendo que se vean los rasgos de su cara mantenida en la sombra.

Atrás de ella, que se detuvo en el dintel, hay otro hombre igual al anterior, con el mismo uniforme, el arma en la misma mano y el casco metido hasta la altura de los ojos. Incluso parece ser de la misma talla. La mujer no le dirige ni una mirada a su acompañante; cegada por la luz exterior, espera acostumbrarse a la penumbra de la habitación y aguarda.

Es cuando los hombres de uniforme entran y abren las ventanas. Una luz gris, pues afuera hay un sol muy suave, el mismo que, cuando cae la tarde, ilumina la habitación de paredes blancas. Las superficies son irregulares y toscas, notándose en cada trozo dónde el albañil apoyó la herramienta y cargó de más la mezcla para tapar los ladrillos de las paredes. No hay adornos; sólo dos palmos antes de llegar al techo de paja, hay una guarda de círculos y rombos separados por pequeños triángulos, pintados de azul, que circunvalan, la habitación.

Uno de los hombres permanece al lado de la ventana. El segundo a la cabecera de la mesa. Desde aquí, el volumen negro de la mujer, detenido en la puerta, parece sostenido por la aguja blanca que traza el cuerpo cubierto por la sábana. Es cuando la mujer hace su primer movimiento, da su primera señal de vida y de interés por lo que hay en el interior de la habitación. Da un paso, se detiene, duda y luego entra, rodeando la mesa por un lado, y por el opuesto el hombre de uniforme retrocede hasta quedar ambos frente a frente, separados por el cuerpo cubierto por la tela blanca, como inflada por el viento que hincha las velas.

A un gesto del hombre que permanece al lado de la ventana, el segundo estira el lienzo, y la tela, sin hacer un solo ruido, ni siquiera el que hacen al resbalar los cuerpos, cae por su lado dejando al descubierto el cuerpo de un muchacho de dieciocho años. Alto y delgado, la piel blanca, tostada por el sol; está desnudo. Sus brazos y sus piernas, alargados, huesudos y sin vellos, están limpios. Sólo una vena azulada, negruzca, que se irá apagando, le cruza en diagonal las piernas a partir de los tobillos, el bajo vientre y los brazos casi a partir de los hombros para terminar en las muñecas; le da textura a la piel que en partes de tan fina se trasparenta. Con las palmas de las manos vueltas hacia arriba, los brazos están estirados a los lados del cuerpo, los dedos largos, delgados, abiertos.

Tres manchas negras cruzan en diagonal su pecho. La primera sobre el corazón, la segunda en el estómago, un poco por encima del ombligo y la tercera, a un costado, casi en el nacimiento de la ingle. Son tres golpes, tres orificios donde se ha roto la carne, tres ventanas abiertas al interior de su cuerpo y a través de las cuales no se puede ver nada porque fueron taponadas con gasa blanca. No hay ninguna otra señal en este cuerpo que alguien debió haber lavado, a no ser pequeños granos de arena, brillantes según les dé la luz, en la punta de los cabellos lacios, negros, largos hasta los hombros, en las cejas y en los vellos del pubis que es todo lo que le cubre.

La mujer permanece quieta sin que el más pequeño gesto denote algún sentimiento suyo ante el cuerpo que ahora ve. Luego su mano, la que sostiene el manto por abajo de la barbilla, se abre y se levanta a un lado, por encima del hombro, al mismo tiempo que la otra. El manto se despliega igual que un par de alas negras sostenidas por dos brazos, como dos tentáculos. Así tres veces, sin ruido alguno, ni siquiera el temblor del viento que suelen producir las alas. Y es aquí donde se oye su grito, un quejido, un ay de lamento que se escapa por las ventanas abiertas, se prolonga por el campo y espanta una bandada de pájaros que se disponía a dormir en la oscuridad de la copa del árbol que hay en el patio.

La mujer se inclina sobre el cuerpo con las manos en alto, parece que va a besarlo pero no lo hace. El manto negro se ha corrido sobre su cabeza y quedan al descubierto sus rasgos, su pelo entrecano, muy liso, anudado en un gran rodete sobre la nuca. En sus ojos no hay una sola lágrima, y su boca se abre, no tanto, para dar paso a un grito tan fuerte, tan agudo, tan desgarrador, sin mucho esfuerzo, tan naturalmente le surge.

Tres veces se inclina sobre mi cuerpo, tendido estoy boca arriba, de cara al techo y siento que sus labios me besan el pecho, primero arriba, luego en el estómago un poco por encima del ombligo, luego en el nacimiento de la ingle. Con todos mis músculos tensos espero su gesto siguiente. Pero ella se detiene y se incorpora para mirarme, por tercera vez, en silencio por tercera vez, con los ojos llenos de lágrimas por tercera vez.

Los hombres no se han movido de su posición.

El fusil en una mano. La otra, la izquierda, colgada del cinto a través del pulgar cerrado en forma en gancho. La mujer se cubre de nuevo con el manto. Sus facciones van desapareciendo bajo las telas negras. Hasta que sólo quedan sus piernas con várices y la mano, una sola mano, sosteniendo el manto bajo el mentón. Y se queda mirando el cuerpo limpio, desnudo, tendido sobre la mesa, las piernas rígidas, las manos abiertas, las palmas hacia arriba, los brazos a lo largo del cuerpo.

Entonces los hombres salen de la habitación, se alejan unos pasos y se escucha cuando bajan el fusil, el golpe de la culata contra la tierra; las piernas ligeramente abiertas, las manos entrecruzadas sobre el caño, montan guardia. Sólo ahora, al sentirse la mujer sola, apoya los codos sobre la mesa, la mano derecha sobre el pecho del muchacho, la izquierda sostiene la cabeza por la frente protegiendo los ojos como con una visera y llora en silencio, por primera vez. No le importa ya que el manto le cubra o no las facciones. Y la tela negra, con las convulsiones del llanto se va deslizando hasta que por último cae a tierra. Pero no por ello cambia de posición.

Volumen negro del que se separan los brazos también cubiertos de negro, casi integrados al cuerpo inclinado sobre la mesa, las piernas rectas, los talones unidos de los pies descalzos; aun en un acto de dolor mantiene la rigurosidad de sus gestos y el ascetismo de sus ademanes.

Cae al suelo por primera vez. Se desploma sobre sus rodillas, las manos tomadas del borde de la mesa, la frente apoyada sobre los nudillos de las manos, el volumen se cierra, sólo los dedos de piel ajada, color aceituna sobre la madera negra, el vestido apenas ha dejado al descubierto los pies acartonados, oscurecidos para siempre por la tierra siempre pisada.

Se incorpora y su espalda traza una curva, su cabeza de nuevo cubierta por el manto recogido del suelo, la cabeza se inclina cada vez más, hasta llegar a las manos con los dedos entrelazados, apoyados sobre la mesa, donde el llanto, confundido con la madera, adquiere una nueva y grave tonalidad.

El tronco doblado sobre la cintura, la espalda arqueada, la cabeza colgando entre los brazos que también penden hacia adelante; al comienzo un dolor de cansancio en la columna vertebral, en los músculos muy tensos en la parte trasera de las piernas y el torrente de sangre que se acumula en las sienes. Pero ahora ya nada, como si mis miembros no me pertenecieran, o fueran de otro, o bien míos pero de manera independiente.

Los ojos cerrados, ante mí la oscuridad, el negro que se extiende como un espacio por donde huyen los pensamientos, y los recuerdos se espacian, son cada vez más pocos, menos intensos, hasta que nada media entre mi actitud y yo, entre mi interior y mi exterior, porque no tenemos ya nada que ocultarnos. O porque estamos definitivamente ausentes.

Frente a frente es la palabra más exacta. Sólo se puede discutir la palabra extraños, porque en este momento él se siente así, tan inútiles han sido las palabras toda la tarde, ahora ya de noche, sentados frente a frente, impedidos de establecer un diálogo, cada uno de ellos dijo su monólogo en orden, de manera alternada y sin sobreponerse ninguna frase.

Noam está ligeramente cansado del sitio, sentado en la silla que al comienzo le resultó cómoda y ahora la encuentra dura, rígida en la espalda y cambia una vez más de posición. En la máquina de discos tocaron ya siete veces la misma canción que debe estar de moda y una vez más un cliente distraído ha dejado abierta la puerta que lleva a los servicios y una corriente de aire frío, cargado de humedad y con olor a llovizna, le ataca por la espalda.

Arai, frente a él, comiéndose la uña del pulgar derecho, mira la mesa donde tiene la mano izquierda, con el dedo índice y a veces con el anular, procura deshacer los granos de azúcar que han caído en la mesa cuando se sirvieron el café. Dos cafés grandes y dos vasos de soda. Lo mismo de siempre desde hace tantas semanas, desde que se conocieron; todas las tardes en la misma mesa del mismo bar.

Sus ojos están fijos en la mesa. Noam la mira y piensa que está a punto de llorar, por eso hace un gesto de hablar, pero luego se calla y niega algo con la cabeza. Levanta la vista y mira a su alrededor, con tanta atención que el mozo se cree llamado y acude con sus pasos cortos, de los que se usan para andar entre las mesas. Noam le hace un gesto y le pide otro café del mismo tamaño y otro vaso de soda.

Ya no quedan argumentos. De aquí en adelante sólo podría repetirse los que ya te dije. Y no voy a hacerlo, porque no quiero forzar la situación ni extorsionarte con argumentos sentimentales y tramposos. No voy a repetirte de nuevo que te quiero, tanto tiempo guardé el secreto por miedo a perderte, ni voy a ocultarte que quiero acostarme contigo, tanto tiempo procuré que no te dieras cuenta. Pero estos son mis sentimientos y quiero que los conozcas, y aunque te niegues a todo, aquí estoy yo, de todas maneras y te pido que me tomes así como me doy.

Su índice y anular de la mano derecha aprietan ahora con mayor fuerza los granos de azúcar. El mozo deja a su lado la taza de café y Noam la empuja hasta quitársela de enfrente. Se mete la mano en el bolsillo y sin decir una palabra deja una llave sobre la mesa, la desliza bajo la mano nerviosa de Arai que ha dejado de aplastar los granos blancos; Noam es quien ahora le oprime la mano, hasta que la palma abierta de ella entra en contacto con el metal. Luego se incorpora, ya sin mirarla, deja sobre la mesa un solo billete y se va.

Cuando comience a caminar voy a tener de nuevo todos los músculos fríos. Quisiera terminar cuanto antes con este ejercicio. Pero no se puede acelerar gran cosa, aun cuando me siento ya adentro, o fuera de mí. No sé en qué momento me encuentro y quisiera abrir los ojos para ver qué sucede con mis compañeros. Pero no voy a hacerlo porque no podré comprobar nada y tendré que empezar de nuevo, a doblarme de nuevo, a cerrar los ojos y aventurarme en mi propia oscuridad, desubicarme del sitio que ocupo en el salón que hemos puesto casi a oscuras para crear el ambiente qué necesitemos para vernos nada más que a nosotros mismos en esta búsqueda de todos los días.

Al encenderse las luces, el cuerpo rígido, los músculos duros, los miembros fríos, el cuerpo de Noam está tendido sobre una mesa en medio del círculo formado por los espectadores. Y por los lados opuestos, entran personajes vestidos de negro, largos mantos que rodean la mesa y ante la visión del cuerpo se santiguan varias veces mientras se mueven alrededor de la mesa con pasos de aves zancudas. Entre el público se escuchan algunos ruidos, personas molestas por la forma en que aparece el personaje tan carente del tradicional pudor.

Una de las mujeres abre entonces los brazos y da un grito largo, desgarrador. Es la señal para que la mujer que le sigue empiece a hacer lo mismo. Y le sigue la tercera, luego la cuarta y así hasta llegar a la quinta. Los mantos negros se abren. Los mantos negros se cierran. Sirven para secar las lágrimas que raramente salen a los ojos y para asordinar los gritos, ya empezados, colocando la tela adelante de la boca con un gesto que casi siempre parece de terror. Y sirven también para espantar las moscas imaginarias que se posan sobre el cadáver con sus tres heridas, sus tres manchas de sangre, sus tres impactos de bala cruzándole en diagonal el pecho.

De pronto una de ellas interrumpe sus lamentos para decir viene el cura y como un eco, como anteriormente el grito, su frase va de boca en boca, viene el cura, de la primera a la segunda, viene el cura, de la segunda a la tercera, viene el cura, de la tercera a la cuarta, viene el cura y la quinta enciende un cirio que coloca en el suelo donde la segunda y la primera extienden una sábana con la que cubren el cadáver y los espectadores se sienten aliviados porque su pudor ha quedado a resguardo y no tienen ya nada de qué avergonzarse.

Tendido sobre una mesa, desnudo, los músculos rígidos, las mujeres moviéndose y gritando alrededor; estar así frente al público no significa nada aunque pocos lo comprenden. Porque en este momento estoy muerto, y me velan y son muchas las oscuridades que debo recorrer y las profundidades a que debo llegar para detenerme en el hecho tan superficial de mostrarme desnudo ante un espectador que no sospecha en qué niveles se mueve mi ser en ese momento, en este momento, en todos los momentos en que como éste viajo por mí mismo y me descubro.

Los ojos cerrados, qué inmenso el campo oscuro. En verdad no sé dónde está mi cuerpo, mis piernas, mis brazos, tal vez a los costados a lo largo de mi cuerpo, tal vez ya me esté incorporando. No me daré cuenta hasta que me sienta al borde del desgarre, en el límite del rompimiento, los brazos lanzados hacia arriba, las palmas de las manos abiertas, queriendo llegar más alto. Entonces, conscientemente me relajaré y caeré al suelo, lentamente, sobre mis rodillas, sobre mis muslos, mis caderas, mis hombros, y descansaré con los ojos cerrados.

Acostado boca arriba, una pierna extendida, la otra flexionada en la rodilla, al abrir los ojos la ve a Arai a su lado, desnuda como él; se apoya en su pierna levantada y no hacen otra cosa sino mirarse. Ni siquiera una caricia, ni la mano que ella le apoya sobre el muslo parece tocarle. Luego Arai, con una mano se sostiene el pelo para que no le cubra la cara, el pelo largo, el pelo negro, el pelo lacio, y se inclina lentamente para besarle con suavidad en los labios una sola vez y volver a su posición anterior.

Afuera llueve, esas lluvias del verano que duran toda la tarde, la tarde tranquila, que está allí, al otro lado de los vidrios, la pared trasparente que los separa de la terraza, el último límite del mundo cercano, luego el cielo con nubes negras, al parecer muy próximas.

El ruido de los truenos atrae su atención y los dos se quedan mirando hacia afuera, ven el agua escurrirse por los cristales, correr por el piso azul y desaparecer por último por un orificio negro abierto en la pared blanca, en la parte opuesta a la de donde se encuentran. Los relámpagos que se suceden con mucha frecuencia iluminan la habitación que, a pesar de su pared de cristales está en penumbras, llena de luces grises, tan oscuro se ha puesto el cielo a esta hora de la tarde. De pronto un rayo, una línea luminosa, enceguecedora, salta del cielo a la tierra, en un punto muy cercano, porque los cristales vibran y toda la casa tiembla.

Ella se sobrecoge de miedo y se dobla sobre su cintura buscando protección mientras el pelo le cubre los ojos y su cara se hunde en mi pecho y sus manos se aferran a mis costados. Sonrío ante su gesto pero no digo nada ni pretendo que no tenga miedo. Sólo le acaricio la espalda y luego le paso las manos por las axilas y la subo, la subo hasta mí para besarle en la cara que comienza a asomar bajo su pelo y ella también busca mis labios. La tiendo a mi lado, entre mi cuerpo y la, pared, para que se sienta protegida, nuestras piernas se entrelazan y la beso de nuevo, acariciándola, hasta que mi sexo se encuentra con su sexo y los sonidos del mundo se van alejando, se apagan y de seguro la sombra del agua corriendo sobre los vidrios pasará sobre nuestros cuerpos que se doblan, se abrazan, nos acomodamos el uno al otro y nos vamos haciendo uno solo, exactamente uno solo en nuestros movimientos, en nuestro ritmo, hasta llegar al momento del placer final, el más grande ,después del cual se rompe nuestro encuentro y volvemos a ser uno y uno, vos a mi lado, mi mano sobre tu vientre, tus ojos cerrados.

Un gesto de la cabeza lanza su pelo a un lado y a otro y emerge la cara buscando aire; Noam siente bajo su mano como se extiende su vientre, estás respirando mal, tendrías que aprovechar mejor el aire que sos capaz de meter en los pulmones. Y procura mostrarle cómo hacerlo pero ello la fatiga aún más y se sienta en la cama, las piernas cruzadas a un lado, recuesta la espalda en la pared y se queda con los ojos fijos, mirando el agua de la lluvia que no ve. Se sienta entonces frente a ella, muy cerca, y su mano recorre su cuerpo, desde las piernas, los muslos, las caderas, hasta la barbilla, de donde la toma y la besa en los ojos que se cierran. Se arrodilla frente a ella, le arregla el pelo, la besa en la frente, busca ponerla más cómoda, dispone de sus miembros como si fuera un juego y por fin se aparta de ella para izar al mástil de madera negra, lustrosa y brillante, pulida por las manos que una y otra vez pasaron sobre ella, la vela cuadrada, un lienzo blanco, de textura áspera en partes gastado y suavizado por las veces que fue lavado y le dio el sol y el viento. Se redondea al sentir el primer soplo y la embarcación se aleja de la costa.

Con las lluvias el estero ha crecido y se mete entre las palmeras, los juncos, el lago y el río, y las plantas acuáticas se mezclan con las que crecen en las orillas, formando islotes verdes que lindan con islotes de agua y parece que el aguazal se funde en el horizonte donde el sol se está poniendo y el brillo no se sabe si es de agua o de arena.

Noam la mira, sentada casi a su lado, las rodillas juntas, los pies muy abiertos, una mano sobre la borda traza una nueva estela en el agua, está callada sosteniéndose el mentón con una mano, acodada en sus muslos.

Noam mira la costa que van dejando y los pescadores con sus largas cañas, sentados entre las matas de la orilla, o en el camino de tierra roja por donde nadie transita; sólo hay una carreta cargada de carbón, con dos bueyes negros que fueron separados del yugo y comen las flores que crecen entre las hojas de la verdolaga. Su dueño duerme al lado del perro abajo del carro.

Hay un gran silencio que no lo rompe ni siquiera el viento moderado que sopla hinchando la vela, moviendo de tanto en tanto las hojas de las palmeras y los juncos que crecen en el agua, tallos verdes, delgados, muy blancos que se abren para dejarlos pasar y volverse a cerrar atrás de ellos.

No deseo que nada haga el más pequeño ruido que me distraiga, que me impida escuchar los sonidos que estoy esperando oír. No quiero percibir ni siquiera el ruido de mis pisadas por temor de que se confundan con el ruido de las pisadas que alguna vez, quizá nunca, tengo que escuchar en la calle.

El viento de pronto agita las hojas del mango y me quedo atento, como si fuera una señal, miro a través de los vidrios y sólo las hojas se mueven en la calle, el viento es tan tenue. Y vuelvo a repasar los lomos de los libros, desordenados en las estanterías hechas en las paredes. Saco un libro de poesía para leer sólo los poemas cortos, no puedo comenzar nada que sea largo si voy a tener que interrumpirlo pronto. Todas las palabras, sin embargo, me resultan carentes de sentido.

Subo al baño para tomar agua en el lavabo, me enjabono las manos y bajo a la cocina para buscar algo que comer, donde encuentro un paquete de galletitas con el que subo a la terraza. El sol se está poniendo entre los árboles, hoy tiene que venir, alrededor de esta hora, pasaron ya muchos días. Escucho un ruido de pasos en la calle, voy, me asomo y sobre la estrecha acera azul que va de la puerta al callejón, una joven con su abrigo naranja, no sé por qué levantó la vista y me mira pero no le hago ningún gesto, no tengo interés en nadie, no quiero hacer el amor con nadie, no quiero sustitutos y me quedo sentado en el parapeto de la terraza, hoy tampoco vendrá, viendo entrar el sol, mientras se levanta el frío de las tardes de invierno.

El viento cesa de pronto y la tela blanca cae a un costado, sin hacer un solo ruido, ni siquiera el que hacen al resbalar los cuerpos. Noam la recoge y se pone de pie al ver que en la orilla todos los pescadores se han puesto de pie también, todos en silencio, al tiempo que miran hacia el horizonte, donde el sol se pone.

Las aguas se agitan primero en un oleaje imperceptible, el que produciría el viento si hubiera viento. Luego se vuelve más violento, pero sólo en un sitio, hasta que emerge del fondo un gran pez muerto, un pez inmenso cuyas escamas, vistas desde aquí, a la luz rojiza del sol, parecen de cobre, o de sangre, con destellos dorados.

Desde las costas se levanta un murmullo que va creciendo. Tal vez los pescadores estén diciendo algo o quizá canten, o aún más, la posibilidad de que estén rezando. Hasta Noam sólo llega un murmullo convertido ahora en zumbido, como el que hace el viento cuando sopla el pampero. El carretero se ha despertado, los toros negros han levantado la cabeza, los hocicos aún sucios de hierba y baba. Todos están inmóviles mirando el gran pez muerto que es casi tan grande como el círculo rojo en que se ha convertido el sol y que ya no ciega los ojos abiertos dirigidos hacia él.

Noam siente que la barca se mueve bajo sus pies y ella cae al agua y desaparece sin articular un grito. Se inclina en un gesto desesperado sobre la borda y le tiende la mano llamándola, pero Arai no responde. Tres veces emerge del agua con los ojos abiertos, muy abiertos, los cabellos pegados a la cara, la boca escupiendo agua y al aspirar aire con un rugido gutural la boca se le llena de nuevo de agua y la mano derecha la extiende buscando ayuda. Pero las tres veces los gestos de Noam son inútiles. Y al verla hundirse por tercera vez, lentamente, los cabellos flotando en el agua y su cuerpo, inmenso volumen blanco, hundiéndose irremediablemente, Noam se desnuda y salta y se sumerge hasta que logra agarrarla de los cabellos.

Así se hunden en la oscuridad y luego suben hasta que Noam siente las escamas del gran pescado muerto, frío, inerte, la piel tensa de tus senos y tu vientre bajo mis manos. Juntos hemos muerto y recorrido la noche, la oscuridad, sobre tu cuerpo al que estuvo aferrado, para volver a la luz del día.

Noam alcanza a ver el sol convertido en un inmenso círculo rojo, incendiando toda la tierra entre él y el horizonte, donde se levantan las columnas de humo de los campos que se están quemando, o la basura, o los bosques, o al final de la cosecha para terminar con los hierbajos. Algunas humaredas son tan altas y espesas, y por ello tan estáticas, que se confunden con las nubes, tantas veces discutimos cuáles son las nubes, cuáles las columnas de humo, tantas tardes nos hemos sentado a ver los atardeceres.

Nuestros encuentros siempre se producen a esta hora, en el momento en que vamos pasando del día a la noche, y vemos a través de los cristales las nubes cambiar de forma y de colores, y a cada una le encontramos un parecido, la convertimos en una imagen, mientras abajo se encienden las luces de la calle, y se oscurece cada rincón y nuestros cuerpos van desapareciendo ante nuestros ojos y sólo quedan nuestras manos, nuestras bocas, nuestras lenguas para reconocernos.

Quisiste subir a la terraza para ver la puesta de sol. Y te obligué a envolverte en la sábana blanca por si a alguien de la calle se le ocurriese mirar hacia arriba y no te encontrara desnuda. Y llamarías la atención como las veletas, los gallos de perfil, las flechas de hierro, la cruz de los vientos en lo alto de los mástiles oxidados, que al girar hacen escuchar su quejumbroso chirrido.

Y yo me quedé tendido sobre la alfombra, esperándote. Después puse un disco, porque cada vez que me quedo solo, desnudo, acostado en la alfombra, hay algo que me falta, para protegerme, es cierto, pero me hace falta. Si me tendí boca abajo, fue tal vez buscando esa protección, nuestro frente siempre parece más vulnerable. Lo único consciente fue que lo hice para ver mejor la copa del árbol plantado en la calle y que llega hasta el balcón. Y me quedé quieto mirando los pájaros que vienen a comerse las flores. Algunos se van, otros se quedan, porque en definitiva, en algún lado deben pasar la noche.

Las copas de los árboles, oscuras cúpulas, alineados en los cordones de las aceras, las hacen más estrechas, se unen con las paredes de las casas y abajo queda un corredor de sombra negra. Afuera están los faroles de la calle, las luces de los automóviles; las sombras de los troncos se proyectan sobre los muros blancos y se mueven como las máquinas locas y excéntricas que se inventan para los parques de diversiones.

Los naranjos no pierden sus hojas en invierno y están como en verano, con sus ramas achaparradas al igual que la noche en que Noam y Arai recorrieron la calle por primera vez, cuando se vieron por primera vez y se hablaron por primera vez. La calle vacía, no menos protegida del viento frío por las copas de los árboles, sino simplemente vacía esperando ser recorrida por ellos, que no esperan ya recorrer la calle por la noche, ajenos están a todas las miradas, ocultos todos los días a partir de los atardeceres.

Ahora que ya viste la puesta de sol, estás de nuevo a mi lado, protegida por tu coraza de silencio; los ojos grandes, redondos, oscuros, te brillan como deben haberte brillado en la terraza en el último momento del atardecer. Y hasta tu piel la siento tibia, más, cálida que la mía, que se fue enfriando al mismo tiempo que las cosas, cada vez más grises, más pálidas, más indescifrables.

Ella se queda mirando la copa del árbol esperando que los pájaros vengan a comer las flores y sólo puede ver la calma que se extiende en el instante preciso en que el día pasa por su momento de mayor irresolución y una luz violeta llena el aire. Noam se escurre bajo su cuerpo y la va besando, los hombros, los senos, el vientre. Pero el cuerpo de Arai, permanece ajeno a todos estos actos, tan pendientes están todas sus partes de las ramas del árbol. Pero cuando Noam le besa los muslos hay un aflojamiento de todos los miembros y al llegar con sus labios al sexo, emite un suspiro, como un grito, antes de tomarle los cabellos. Y el grito se extiende por la habitación ya en penumbras, iluminada sólo por la luz gris que sobreviene a la caída del sol, se escapa por las ventanas abiertas, se prolonga por la calle y espanta una bandada de pájaros que se disponía a dormir en la oscuridad de la copa del árbol que llega hasta el balcón. Los pájaros somnolientos se sobresaltan y huyen en todas las direcciones con un marcado ruido de alas. Es lo último que se oye.

Con el ruido de alas de los pájaros asustados se extiende su grito, su quejido, un ay de lamento que se escapa por las ventanas abiertas, y no sólo se espantan los pájaros, sino que cruza el campo, más allá del patio, y de los árboles del pequeño bosque y llega al caserío donde los ancianos, desde que escucharon los disparos están atentos en sus sillas pero con un gesto de alerta esperando saber a quién le toca la mala nueva, encendiéndole lamparitas votivas a los santos para que la muerte no entre en la casa.

El quejido, el grito de lamento escuchado al caer la tarde, traído por el viento desde una dirección que no ofrece dudas, hace que todos sepan que la muerte ha entrado ya en una casa que no es la de ellos. Y los ancianos se santiguan tres veces murmurando una oración entre labios. Las ventanas se cierran, las puertas se cierran. Todo el pueblo se cierra. En cada casa se escuchan los rezos dichos en voz muy baja, para que no se sientan en el exterior donde lo último que se escucha son las pisadas en los corredores que rodean la plaza donde está la iglesia, de unas botas con suelas de goma, que son pasos sordos, firmes, que terminan ante una puerta que también se cierra y después sobreviene el silencio.

Luego se oye el pequeño chirrido del tablón que sirve de puerta que Noam hace a un lado, para entrar al enorme patio cuadrado de la antigua carrería, con sus piedras negras, desiguales, cubriendo toda una manzana. Y las edificaciones, hechas a los lados, la delimitan. Aún se conservan los carros con que se recogía la basura tiempo atrás. Todo está como lo dejaron entonces. Sólo que en ruinas. Y en algunos huecos de las paredes han crecido plantas; algunas tal vez alcancen proporciones de árboles si antes las raíces no resquebrajan el muro derrumbándolo.

El techo está en partes hundido y en otras las paredes están caídas, los ladrillos desparramados por el suelo, la hierba creciendo, como en una invasión, en todos aquellos sitios en que hay un poco de tierra donde meter las raíces, un poco de sol donde verdecer las hojas.

El techo de zinc traza con sus pequeñas acanaladuras un ritmo monótono de líneas verticales que se repite sobre todo el edificio, de esquina a esquina. Y sólo rompiendo la monotonía, las enormes manchas de óxido, de colores cambiantes, del negro al rojo, naranja, marrón y amarillo. Todo de acuerdo con la antigüedad y el grado de desarrollo del proceso. Sobre el techo, cientos de piedras, los cascotes que los niños se entretienen en tirar para escuchar el ruido que hacen las chapas y espantar así a los borrachos y a los mendigos que suelen dormir allí o que buscan refugio en los días de frío.

Afuera, el agua de las lluvias y el musgo se encargaron de ennegrecer los ladrillos, las rejas de hierro de las ventanas se han herrumbrado y los postigos de madera fueron clavados por gente que abandonó el sitio.

La cabeza pegada a la ventana, el frío de la calle pasa a través del vidrio, del vidrio a la frente y a través de la frente a todo mi cuerpo que siente este nuevo invierno tan similar a todos los inviernos, así como todas las tardes y todas las noches que pasé con Arai son tan similares que me parecen una sola, todos los ritos de las estaciones tan similares y tan rigurosamente cumplidos.

La casa está vacía, sin los dibujos que colgaban de las paredes, sin los libros en las estanterías que tantas veces leí sus lomos, tan distraídamente que no puedo recordar un solo título, desapareció la fotografía de la entrada, las paredes se han quedado totalmente blancas y en el piso azul, del que se retiró la alfombra, dejé la huella de mis pasos con la tierra que metí de la calle.

Debe ser la hora, o la tarde gris y lloviznosa, tan fría, o simplemente los recuerdos, tal vez la casa vacía que me da esta tristeza. Y por primera vez tengo ganas de llorar, para desahogarme, para recordarte Arai aquella vez que a mi lado lloraste y te pregunté por qué, no me contestaste nada, aún no sé la causa, quizá el presentimiento de todo lo que vendría más tarde y vino como lo pensábamos, pero no nos lo dijimos nunca, tan seguros estábamos de nuestros presentimientos y me gustaría tenerte a mi lado para decirte que se van cumpliendo o simplemente para compartir este instante que se nos va la casa, la perdemos, este sitio que no es nuestro y sin embargo tan parte de todo lo que vivimos. No debía haber venido para ver su desnudez.

Noam no sabe lo que busca adentro. Está aquí parado como cuando niño, como cuando pretendían hacer rodar los carros sin que pudieran mover un centímetro las ruedas con llantas de hierro, soldadas a los ejes por la herrumbre que se fue acumulando por encima de la grasa reseca y endurecida.

Un ruido le atrae hacia lo que fue la cuadra de los animales, donde debían guardar las mulas, y donde quedan restos de aparejos, mantas que con sólo tocarlas se deshacen en sus hilos. En este sitio, una pandilla de niños y adolescentes, de esos que viven pidiendo limosna, avanza gritando hacia un punto que Noam no alcanza a ver, tan cerrado es el grupo que le da las espaldas. Están armados con palos y golpean algo que luego se convierte en alguien cuando se le escapa un quejido, perfectamente audible sobre los gritos que dan los muchachos cada vez que descargan uno de sus feroces golpes.

Están pegando a alguien que Noam quiere salvar y se lanza contra el grupo que en este momento ha cesado en sus golpes y en sus gritos y se abre lentamente, caminando hacia atrás, admirando su obra, ensanchando el círculo, sólo escuchándose el jadeo de quienes se han agitado con el esfuerzo.

Sobre un montón de viejas mantas, está reclinado el cuerpo des nudo de un muchacho. Ya no se sabe la edad de tantos golpes que tiene en la cara, la sangre corriéndole por las mejillas, surgiendo de cada sitio en que se acertó un golpe. Por la boca abierta el aire entra y sale emitiendo un silbido ronco y por fin como un eructo al mismo tiempo que se aflojan todos sus músculos y cae de cara a las mantas.

De sus espaldas, desde los omóplatos hasta la cintura, surgen dos alas inmensas, traslúcidas, blancas, cruzadas nada más que por delgados nervios entre los que se alinean algunos círculos de color violeta transparente y zonas verde brillante. Todo el resto es blanco y la luz al atravesarlas les da un ligero brillo como si las miles de nervaduras estuvieran hechas de una fina hebra de vidrio. Sus bordes redondeados se levantan por encima de la cabeza del muchacho y a la altura de la cintura se estrechan tanto que pareciera que se forma de nuevo un par de alas; sin embargo, son siempre las mismas y llegan hasta el suelo sin que nada logre mancharlas ni disminuir su brillo y color. Las alas se extienden cuan grandes son con el mismo chasquido con que se abren los abanicos para caer inmediatamente, completamente flácidas, a los costados del cuerpo. El desconocido está muerto.

Noam quiere preguntar por qué lo han matado y ya el más lejano levanta la mano esgrimiendo el mismo palo que acaba de usar, todavía manchado de sangre, ni siquiera tuvo tiempo de limpiarlo, y avanza hacia él. Noam retrocede al ver que todos, uno por uno, van levantando sus palos y avanzan formando un semicírculo compacto que nadie podría atravesar, como no pudo hacerlo el muchacho de las alas ni podré atravesarlo yo que soy igual a ellos pero lo mismo me van a matar si no huyo a tiempo aun cuando me pesan las piernas, los brazos, estoy sin fuerzas mientras ellos avanzan también muy lentamente, sus gestos llenos de una laxitud que no puedo explicar, pero que me empujan hacia la pared del fondo a la que no quiero llegar y a la que no puedo, porque alguien se ha aferrado a mis piernas. Y es Arai, con su expresión de miedo buscando protección. La ayudo a levantarse y al querer continuar mi huida, veo que por el patio de piedras negras, todas desiguales, va corriendo la pandilla de niños y adolescentes, con sus movimientos pesados, ya sin palos, emitiendo un sonido grave pero estridente, como el grito de algunos pájaros.

Como el grito de las perdices que parece un gorjeo. O la paloma torcaz un llanto reprimido, o el tero un grito chillón y estridente, y las bandadas de cotorras verdes de gritos agudos, penetrantes, que van cortando el aire.

Pero ya no se escucha ningún ruido, ninguna voz animal, ningún pájaro. Quizá por ello sea más evidente que no se cruzan las perdices, ni las palomas torcaces, ni los teros. El camino de tierra roja que recorremos, pedregullos, cantos rodados, está desierto y silencioso, en la calma que antecede a las tormentas, porque ni siquiera los pájaros se ven volar, ni las codornices cruzan el camino dando gritos estridentes, escondiéndose entre el pasto alto. Sólo la línea del horizonte traza su propio ritmo roto por las palmeras, líneas verticales, líneas negras sobre el fondo una nube que nosotros las vamos cruzando, transversalmente, con una nube de polvo rosado que se va depositando sobre las hojas que crecen inmediatamente al lado del camino y se tiñen del mismo color.

Tantas veces aquí, tantas veces a mi lado y me es suficiente. No te hubieses mojado el pelo al saltar del bote al agua porque ahora no podrás secártelo y no tendrás ningún pretexto para explicarlo en tu casa, dónde estuviste y con quien.

Y ella, su aire lejano, está como siempre ausente. Me mira y me dice que no le importa, que va a secárselo con el viento. Y apoya la cabeza en la ventanilla, dejándola caer ligeramente hacia afuera y su pelo largo se agita con el viento, se extiende con el viento, se abre y se cierra en una estela negra en la que brillan los pequeños granos de arena que se han adherido a ella.

Voy más despacio, respetando su gesto, sus fijos cerrados, abandonada a sus pensamientos, sus sueños, no puedo imaginarme qué cosas estarán pasando por su cabeza, su silencio protegiéndola, alejándola, haciéndomela desconocida. Su respiración se ha hecho pausada, está dormida, una mano abandonada sobre el asiento, la palma hacia arriba, la otra usándola de almohada, escondida bajo su cabeza.

Su vestido corto, por encima de la rodilla, y sus piernas en invierno blancas, oscurecidas ahora por el sol, el color del verano. Está dormida, al alcance de mi mano, su cuerpo tan desprotegido, sin defensa, sólo la protección de sus sueños, de sus pensamientos, de lo que debe estar deseando y tal vez yo no esté entre esos deseos. Mi mano tiembla al caer al asiento, y la estiro hasta apoyarla contra su muslo. Luego las yemas de mis dedos se apoyan en su carne y tiemblo tanto, se me seca la garganta y un gusto amargo me agria la boca. Quisiera estar en calma para disfrutar de esta sensación que tendría que poder ampliar en el tiempo y en la profundidad de mis sensaciones.

Ella abre los ojos. Ni siquiera los abre del todo, sino a medias y me pregunta qué pasa. Y yo retiro la mano diciendo nada, repitiendo nada, porque en verdad ya nada pasa, a no ser el temblor que ahora se me queda en el medio del pecho y el gusto amargo en la boca y la garganta seca.

No puedo decir nada. De nuevo se ha dormido con el viento enredándole el pelo. No tendrías que habértelo mojado saltando del bote al agua. Porque no sé si en el fondo de sus pensamientos y deseos figuro yo, ningún gesto suyo, ni una sola palabra me lo ha indicado. Mientras permanezcamos así, podré tenerla a mi lado, verla a mi lado, se dormirá a mi lado, aunque no compartamos más que el momento, el espacio y el tiempo que ocupamos.

Ese tiempo y ese espacio hoy se juntan en un límite que no quiero explicármelo. Porque todo límite significa una separación y toda separación puede ser dolorosa. Del invierno al verano, o del verano anterior a ese invierno, o bien del verano al verano saltando por encima de todo invierno. Será crear de nuevo una zona de nadie entre la calle con naranjos por donde paseábamos, la casa prestada, la llave sobre la mesa, el valle, el arroyo, el lago. O bien la arena blanca que sale del lago y forma una playa, estrecha franja de aridez entre el agua y el esparto que crece en mazos, formando islotes de vegetación verde y amarilla que susurra al moverse con el viento que sopla sin cesar. Entre grupo y grupo de esparto crecen las tunas, bajas, de hojas ovaladas y aplastadas que ahora tienen unas flores amarillas, a veces casi naranja.

Sobre la arena están aún las marcas de la última creciente del lago, los restos de plantas acuáticas, los camalotes que no pudieron volver al agua, ya a punto de secarse, con sus bulbos negros, grandes, enredados en algas largas también negras, como cabelleras sueltas tiradas en la arena.

Hay un solo árbol en la playa, achaparrado, de copa baja, ramas abigarradas que caen hasta donde llegan las hojas más altas, filosas, del esparto. Y el sol no entra. Tampoco el viento, sólo Noam y Arai, aún mojados después del baño, cansados de soportar el golpe del viento norte cargado de arena en la siesta caliente del verano.

Ella se recuesta contra el árbol y Noam la besa, luego la abraza conteniendo entre sus brazos no sólo el cuerpo de Arai sino también parte del tronco contra el cual la estruja y Arai se queja suavemente, me estás lastimando, pero Noam no importa, nada más que un momento mientras ella me desabotona el traje de baño que cae en la arena, me deshago de él, luego la desnudo y nos hacemos el amor parados, contra el tronco del árbol que ya no le lastima o por lo menos no se queja o yo no le doy oportunidad de hacerlo de tal manera la beso.

Mientras afuera del refugio que ofrecen las ramas del árbol achaparrado la tarde sigue su curso, el viento sigue su dirección, el sol mantiene su órbita, el tiempo conserva su ritmo, todas las dimensiones se mantienen exactas. El tiempo contemporáneo a todos los tiempos no modifica la playa, ni el lago que se ha unido al estero que se ha metido en el valle y desbordado el río y los arroyos uniéndolos todos en un inmenso aguazal.

Por allí van los hombres, los pescadores, y clavan sus anzuelos en el cuerpo del gran pez muerto. Sólo unos pocos se han acercado en sus botes de remo y dándose gritos los unos a los otros, a la derecha, a la izquierda, un poco más atrás, ahora adelante, se acercan con temor al cuerpo que flota en el agua. Sólo quieren aproximarse lo necesario para prender de su piel un anzuelo y luego se retiran para volver a acercarse, así muchas veces todos ellos, porque desde la cabeza a la cola, sin olvidar un solo palmo del cuerpo, han ido clavando sus anzuelos.

Terminada la operación, las embarcaciones se ponen atrás del pez, y a un grito de ellos, los que se han quedado en la costa comienzan a tirar de sus finos piolines, todos a la vez y el cuerpo comienza a deslizarse sobre el agua. Los hilos tensos, la piel del pez se estira en cada uno de los puntos en que hay clavado un anzuelo. Y cada vez que la fuerza es despareja, se produce un tironeo violento, la piel se desgarra y el anzuelo cae al agua. Se aproximan entonces los de los botes, se lo clavan de nuevo en otro sitio y siguen tirando, ahora emitiendo un grito gutural para mantener el ritmo y hacer todos fuerza al mismo tiempo. Así, hasta que el inmenso cuerpo está próximo a la orilla. Entonces muchos dejando de tirar de sus piolines, se meten en el agua hasta un poco más arriba de las rodillas y desde allí ayudan a sacar el gran cuerpo a tierra. El cuerpo que ya no brilla, ni parece de cobre, porque el sol ha descendido y sólo queda una claridad, grisácea, mientras por el lado opuesto se levanta la franja negra de la noche y brillan las primeras estrellas.

Sólo después se vuelven hacia mí, tirado estoy en el fondo de mi embarcación, el brazo sobre la borda sostengo su cuerpo por los cabellos y los músculos acalambrados, es como si tuviera el brazo muerto, un miembro que no me pertenece ni tengo poder sobre él, no puedo manejarlo y mucho menos abrir los dedos porque sé que es el último amarre que hay entre ella y yo.

Arai está flotando casi a ras de agua, ahogada, no quiero verla. Ya vi sus ojos saltando en sus órbitas y su boca escupiendo agua, las tres veces que salió frente a mí, yo buscando la manera de ayudarla. Ahora no quiero verla. Y son ellos quienes la quitan del agua y aun mi brazo me lo devuelven poniéndomelo a mi lado, tirado estoy en el fondo del bote, de boca a la madera, tan débil me siento, mientras dejo que me lleven hasta la playa.

Cuando llegamos es noche cerrada. Sobre las hierbas han puesto su cuerpo envuelto en la vela blanca, en el lienzo blanco, de textura áspera, en partes gastado y suavizado por las veces que fue lavado y le dio el sol y el viento llevándose el bote por el estero. En el campo, mientras tanto, se han encendido fogatas que se reflejan en el agua repitiéndose así las manchas de luz roja, moviéndose dos veces, encendiéndose dos veces, crepitando dos veces, y por momentos no se sabe cuáles son reales y cuáles son reflejos...

Se ha reunido mucha gente en el lugar, hombres, mujeres, ancianos y niños. Al parecer está todo el pueblo que corta sus trozos de pez muerto y los pone en el fuego. Aun así, no han podido descuartizar ni siquiera medio animal. Al llegar, todos se vuelven hacia nosotros, en silencio, y las mujeres y los ancianos se santiguan y los niños se esconden atrás de sus madres agarrándose de sus vestidos.

Su cuerpo está a mi lado, envuelto en la tela blanca, y no me animo a tocarla. La gente ha vuelto a sus trozos de carne blanca, atravesados por palos negros, sostenidos a cierta altura sobre los fuegos. El carrero le habla a los bueyes, los bueyes negros uncidos de nuevo al yugo, listos para seguir andando el camino de tierra roja que atraviesa el valle inundado por el agua del estero que desborda y por donde ahora se extiende la luz de las fogatas y un penetrante olor a pescado que comienza a soltar su aceite sobre las brasas.

El carrero va a llevarnos y busca ayuda para subir el cuerpo de Arai a lo alto de la carreta que va cargada de carbón metido en bolsas de arpillera. Yo le sigo y antes de partir me alcanza un farol encendido, la llama protegida por un tubo de vidrio. La carreta se mueve, el hombre me da las espaldas y no se dirige nunca a mí, sólo habla con los bueyes que van perdidos, su color negro, en el negro de la noche.

El farol ilumina su cara. Está muy blanca, muy pálida. No quise que la taparan. Su pelo negro está aún mojado parte pegado a su cara, parte pegado a la tela blanca, parte esparcido, sobre la arpillera casi negra, impregnada por ese polvo fino negro que se desprende del carbón.

Vamos dejando atrás las fogatas, la gente que ha comenzado a comer su ración de pescado, el animal tan grande del cual apenas han dejado al descubierto las branquias y un poco más allá de las agallas. Pero no les va a durar mucho porque ya ha comenzado a pudrirse a partir de la cola y miles de moscas, gusanos y otros insectos avanzan para devorar lo que los humanos no pueden terminar.

La luz del farol se mueve, esa pequeña llamita que mantiene cerca de mí su cara. Me da la sensación de que respira. El cambio de luz y sombras me señala que ha mudado de gesto. Y siento un resto de esperanzas. Pero sé que está muerta y fría, no sólo porque su pelo aún está mojado, y disperso, sino porque la sentí morirse bajo mis manos, cuando la tomaba de los cabellos al descender en el agua.

Viajarán toda la noche, sin cruzarse con nadie para llegar al pueblo a la madrugada, mientras clarea, un poco antes de salir el sol. En el camino no habrá animales, ni seres vivos. Sólo la carreta del vendedor de pájaros. Surge de pronto en la oscuridad, su carreta inmensa, de cuatro ruedas como no suele verse en la zona. Y sobre ella, amontonadas hasta una altura dos veces superior a la del hombre sentado en el pescante, las jaulas de mimbre, las varillas blancas reforzadas con alambre oxidado, negro. Y para indicar sus límites, ha colgado faroles de palos que salen por los costados, atrás, arriba, abajo, hasta crear una gran mancha de luz en el camino oscuro. Y los pájaros en sus jaulas, engañados por la luz de los faroles, creyendo que el sol aún no se ha puesto, ignorando que más allá está la noche, hacen escuchar sus gritos, ninguno canta, en sus jaulas, tan apiñadas están que algunos mueren asfixiados o envenenados por el humo cargado de querosén que se desprende de las llamitas. Es tan grande su volumen que la carreta del carbonero se detiene y se hace a un lado, los toros negros encandilados por tan repentina luz en medio de la oscuridad de camino, sorprendidos por la estridencia de los gritos. Y la carreta del vendedor de pájaros pasa, se aleja lentamente, hasta que se convierte de nuevo en un volumen de luz, silencioso, que se desplaza en la noche. Sólo entonces ellos reanudan su camino.

Por el camino, que es largo, nos vamos internando cada vez más en la oscuridad. Y percibimos los animales nocturnos, el chistido de las lechuzas, el chillido con que los murciélagos se orientan en su ceguera, el croar de las ranas en los charcos que hay en las cunetas. Al final debe haber una luz, como en el callejón oscuro que nos conducía a la casa de nuestros encuentros. Un túnel estrecho, de piedras negras, sobre el que no da ninguna ventana ni ningún farol y que desemboca luego en una pequeña acera, para una sola persona, que termina en la misma puerta, una luz exterior encendida.

Noam cierra la puerta a sus espaldas y levanta ligeramente la cabeza buscando percibir todos los detalles del silencio que hay en la casa vacía. Frente a él una gran fotografía adorna la pared. Y a su derecha arranca la escalera, más bien angosta, azul, iluminada por una ventana delgada, alta, que acompaña toda la caja de la escalera, dejando entrar una luz filtrada sobre las paredes blancas donde cuelgan dibujos y grabados en blanco y negro.

La sala, el comedor, y la cocina - sus paredes amarillas, la única nota de color - en el primer piso. El dormitorio, el baño, el vestidor -con sus paredes rojas, la única nota de color - en el segundo piso. Una cama para huéspedes, el lavadero, una pared de vidrio y la terraza, en el último. Desde allí las casas de los vecinos se ven pequeñas, los techos rojos, los patios vacíos. Sólo en uno, un hombre riega el césped con una manguera roja. En la calle de atrás, una niñera pasea a un niño en su cochecito por la acera. Son todos los detalles que le llaman la atención. Y baja a la sala al ver que comienza a oscurecer.

La casa está a oscuras, enciende el tocadiscos y su pequeña luz colorada traza un halo de claridad a su alrededor, al tiempo que escucha la música, con el volumen muy bajo, el necesario para escucharla en una casa que está vacía y en silencio, y no se quiere romper el orden que así establecen las cosas. Noam se sienta en la alfombra y apoya la cabeza en los almohadones del sillón y pronto se entrega a una ligera somnolencia desde donde percibe nada más que los sonidos de la música y en el fondo quedan los ruidos del mundo exterior, que por otro lado no son muchos.

Cuando se despierta, las luces de la calle ya se han encendido y forman como grandes manchas blancas de claridad, nubes luminosas en los vidrios empañados de la ventana, cubiertos por millones de gotitas de lluvia, adheridas por el lado de afuera. En la habitación, además de la lucecita roja del tocadiscos también se ha encendido una lámpara. Y en los vidrios de la puerta que da paso al balcón, se ve él mismo reflejado y a sus espaldas está ella, parada, inmóvil, silenciosa, esperando. Sus figuras aparecen diluidas, como cada vez que uno se refleja en una superficie traslúcida. Más aún la de ella, que se funde con las hojas verdes, grandes, caladas, de la planta que adorna el balcón y a través de los cristales empañados parece la materialización de una naturaleza muerta pintada con pinceladas cortas, breves, nerviosas, cargadas de pintura y colores puros.

Noam no dice nada. Se pone de pie frente a ella, la toma de las manos y se queda mirándola. Pero cuando ella desvía los ojos, la toma de la cabeza y la apoya sobre su hombro para besarla en la frente hasta sentir que el temblor que había percibido desde un comienzo, se va diluyendo. Le acaricia los cabellos y la besa; luego, ya sin besarla, la estrecha contra su cuerpo. Y ella ya no opone resistencia sino se deja estar y se acomoda a mis caricias, a mis manos, a mi cuerpo, los dos de pie en la habitación, donde se ha terminado ya la música devolviéndole a las cosas su antiguo orden de silencio roto sólo por nosotros dos, su respiración agitada y el crujir de nuestras ropas mientras nos vamos desnudando hasta que ella me pide que aquí no y le indico que suba al dormitorio mientras yo bajo a cerrar la puerta con llave, aun cuando sé que no vendrá nadie y al subir me cruzo con ella en la escalera, envuelta en la sábana, baja a la cocina para tomar un vaso de agua y yo subo al dormitorio donde me acuesto desnudo en la cama.

Arai entra con su túnica blanca, arrastrándola por el piso negro y en la oscuridad total, una sola luz la sigue en su paso lento, sus manos cruzadas adelante, el pelo anudado en la nuca y se detiene ante un volumen oscuro. Lentamente se va encendiendo una segunda luz hasta alcanzar la intensidad de la anterior y el volumen va adquiriendo detalles, hasta descubrirlos todos, Noam sentado en el piso, la cabeza reclinada sobre las rodillas, parece dormir. Arai se detiene a sus espaldas hasta que él se despierta, la descubre y se arrodilla frente a ella, abrazándose a sus piernas. Y la desciende hasta él, hasta que sus manos se juntan, sus frentes juntas, sus labios juntos, lentamente ella va cayendo hacia atrás, él hacia ella, Arai tendida en el piso, los brazos abiertos en cruz, Noam inclinado sobre ella, los brazos tensos tomándola por la muñeca. Hasta que se juntan, se abrazan y ruedan. Luego de la primera vuelta, las luces se apagan.

Al encenderse de nuevo están parados, no ya en el centro sino a un lado, dándose las espaldas y lentamente comienzan a girar sobre los talones hasta quedar frente a frente. Y juntos inician el movimiento de descenso, primero de rodillas, luego se sientan sobre sus talones y por último se van acostando pero sobre uno de sus lados. Y al llegar al suelo, los dos frente a frente, Arai sobre su lado izquierdo, Noam sobre el derecho, las luces se apagan.

Al encenderse otra vez, Noam está solo, en el centro mismo del círculo, los espectadores silenciosos, Arai ha desaparecido, Noam de boca al piso, los brazos y las piernas abiertos en cruz y un solo reflector, una luz cenital en cuyo círculo no termina de entrar su cuerpo, y de pronto se apaga.

Ella vuelve y se acuesta a mi lado, todas las luces apagadas, me pierdo en la oscuridad y corro un poco las cortinas para que entre la luz de la calle, por una rendija que ilumina su cuerpo mitad en la luz, mitad en la sombra lo voy descubriendo por zonas. Yo me arrodillo en el hueco que dejan sus piernas abiertas esperando contenerme, para acariciarle los muslos y besarle el vientre, los senos y su sexo, dulce, amargo, salado como una miel que fluye a mi lengua y sus vellos haciéndome cosquillas en los labios. Por fin me acuesto sobre ella y nos hacemos el amor, abrazándonos, besándonos, pero casi sin movernos, hasta que nuestros cuerpos se ponen en esa inalcanzable tensión en que se ponen los cuerpos en el orgasmo, para luego desfallecer el uno sobre el otro en ese suspiro largo que rompe la espera que nos condujo hasta este momento después de tanto tiempo en que no hice otra cosa que desearte y vigilar todos tus gestos, tus movimientos, tus palabras, en busca de la señal convenida, el ademán de aceptación, la señal que me iría a decir que estabas dispuesta a hacer el amor conmigo. No esperé que hoy vinieras, de la misma manera que te esperé tantas veces inútilmente, largamente, ansiosamente. Pero hoy viniste y todo ha sucedido. Ya no tendrás que temer mis caricias, ni yo temblaré al bajar mi mano sobre tu brazo con cualquier pretexto, al tomarte del codo para cruzar la calle ni al rozarse nuestras manos en el cine.

Esa fue la primera vez y después nos fuimos caminando abrazados por la calle oscura, mientras lloviznaba, hasta que salimos a la avenida donde tomamos el tranvía. Tantas veces el mismo tranvía, matemáticamente, sin darnos cuenta, a la misma hora, el tranvía vacío, el tranvía desierto, el conductor, el cobrador, nosotros dos, una mujer vestida de negro que después la encontré vendiendo flores en el cementerio y más adelante subía un viejo, abrigo deshilachado, con manchas de grasa, apretando entre su brazo y el pecho un perro pequeño, de raza indeterminada, orejas largas y puntiagudas, como sus colmillos y que sufría frecuentes ataques de histeria. Nos conocíamos todos en el mismo tranvía, pero fingíamos no vernos por si a alguien se le ocurría cruzar el primer saludo rompiendo la intimidad que deseábamos conservar.

Después nos bajábamos siempre en la misma esquina del centro y seguíamos caminando por las calles desiertas a esa hora, los comercios hace tiempo cerrados, las vitrinas iluminadas y a pesar del frío terminábamos en un bar que de todos modos ponía sus mesas en el corredor, abrazándonos para darnos calor en el invierno y en ese corredor pasamos hasta el verano. En los corredores construidos para proteger el frente de las casas. Ahora están vacíos y las puertas cerradas, las ventanas ligeramente abiertas para impedir que entre la luz blanca, cegadora de la siesta. También está vacía la plaza central, en cuyo medio se levanta la iglesia.

Sólo Noam viene corriendo por uno de esos corredores de los cuatro lados, largos, enteros, que circunvalan la plaza. Bajo sus pies descalzos siente los ladrillos húmedos, frescos, regados por cada uno de los dueños de cada una de las casas. A su derecha pasan las columnas que sostienen el techo, casi siempre blancas, casi siempre iguales, redondas, hexagonales, y rara vez octogonales. A su izquierda las puertas de madera, negras, con un solo picaporte de hierro, pintado del mismo color. Y las ventanas llevan rejas, barrotes verticales atravesados por dos chapas horizontales. Ningún otro adorno.

Hace calor y corriendo se suda un tanto. Pero es una sensación agradable y nada puede molestar en esta siesta que la voy a encontrar subiéndome a la reja de la casa abandonada, y saltar sobre los escombros del techo que se ha caído, pasar por el patio de sombras oscuras tanto han crecido los árboles y las plantas que nadie ha cortado y llegar por último a su patio donde está sentada bajo un árbol, leyendo, esperándome en definitiva. Y al verme cerrará el libro, saldrá por la pequeña puerta del fondo y se pegará a mi costado, sin decir nada, después de besarme, y caminaremos hasta el lago, evitando siempre las calles principales del pueblo.

Los pasos de la carrera suenan como golpes de tambor en los corredores desiertos y su imagen, invertida, se va proyectando en el interior de cada una de las habitaciones por las que va pasando, en la pared del fondo. Pero no hay nadie que la mire, porque están durmiendo o porque no queda nadie, tantas son las casas que fueron abandonadas.

El ritmo de su carrera le agitaba el pelo, hacia atrás, hacia arriba, a los costados y Noam sonríe, a nadie, a sí mismo, al sentir el pelo que le vuelve a caer sobre los hombros por la fuerza de su propio peso.

Sus brazos largos, delgados, acompañan el ritmo del cuerpo adquiriendo una gran flexibilidad al punto que no sólo se doblan en los codos, sino también trazan curvas, como las alas articuladas de algunos animales que se agitan, toman impulso y se preparan para comenzar a volar.

Su cintura es delgada y sus caderas en verdad no muy anchas, y en el medio un ombligo pequeño, redondo, le medí el cuerpo con mis manos, palmo por palmo mientras ella me miraba acostada sobre la piedra, al lado mismo del arroyo parecía moverse ella y no el agua, proyectada su imagen contra la corriente adonde llega raras veces un solo punto de sol.

Meto entonces una mano en el agua y aún mojada la sostengo sobre su pecho para dejarle caer pequeñas gotas que brillan sobre su piel oscurecida por el sol, menos sus diminutos, flexibles, suaves, imperceptibles, inasibles vellos dorados, de sus brazos, su vientre, sus muslos. Busco aplastar entonces cada una de las gotas de agua con la yema de mis dedos, y sólo logro formar otras varias gotas más pequeñas que resbalan sobre su piel. Por primera vez en la siesta me sonríe y yo sigo con mi juego, distraídamente, hasta que las gotas se secan, desaparecen, y comienzo de nuevo.

Mirando desde muy arriba, las cosas cambian de forma. O mejor, adquieren mayor detalle y concisión, al ver entonces el sitio que ocupa cada una de ellas. La iglesia está en el medio de la plaza cuadrada, rodeada de un muro bajo en cuya parte superior se han plantado plantas espinosas con flores. La plaza limita más allá con la línea de casas, una al lado de otra, formando un solo techo de tejas ennegrecidas por el moho, con un mismo corredor adelante, sostenido por columnas. Los detalles de diferenciación son mínimos ya que incluso todas están pintadas de blanco y las puertas y ventanas de negro.

Esta rigurosidad geométrica sólo es rota por la figura de Noam que abandona el corredor y la proyección del techo, la sombra que defiende del calor, para cruzar la plaza, sigue corriendo, en perfecta línea recta, la camisa blanca de tela muy fina, los pantalones cortos a rayas verticales blancas y azul-grisáceas, el único volumen de color sobre el césped verde, plano y firme que cubre la plaza.

A Noam no le interesa ya el sol, quemándole la cabeza, ni la camisa que se le va adhiriendo a la espalda a causa del sudor que comienza a ocupar cada uno de los poros de su cuerpo. Así hasta alcanzar la línea de casas de enfrente, un nuevo corredor por donde sigue su carrera con la misma vitalidad anterior.

Conoce perfectamente bien el paisaje de la derecha y de la izquierda. Sabe lo que hay en cada uno de los pasillos que se abren en diagonal y convergen todos en las puertas de entrada. Pero como todas las veces se entretiene en mirar y recorrerlos una y otra vez, manteniendo siempre el mismo sentido, haciendo el mismo recorrido, pasando por cada uno de los pasillos, sin olvidar uno solo, sea o no necesario. Después viene lo que si le resulta necesario. Una botella de jabón detergente, un paquete de cera para los pisos, dos barras de jabón, todo escrito con esta letra alargada, tirada hacia la izquierda en lugar de acostarse hacia la derecha. Noam busca descifrar las anotaciones y acerca el papel a los ojos o lo pone a favor de la luz en el mismo gesto repetido todos los sábados a la tarde cuando le toca hacer las compras que a veces se postergan al domingo por la mañana, pero hoy no es este el caso.

De la sección ferretería nunca figura nada en la lista de pedidos. De todos modos detiene el carrito empujado siempre tan distraídamente. El juego de destornilladores viene en un sobre de plástico trasparente con una cubierta roja y otras azules, aun cuando todos son de la misma marca y el mismo precio, niquelados, seis en total, de distintos tamaños, con el mango amarillo, trasparente, acanalado, para que no resbalen las manos.

Después vienen las pinzas con puntas cuadradas, puntas redondas, de níquel, de cromo, con mangos aisladores para los electricistas, o simplemente pintados de negro, y también de níquel y también de cromo. Noam las prueba cerrándolas sobre sus dedos, en las yemas o en las falanges, hasta sentir el hueso, empujar de nuevo el carrito pasando por los anzuelos, los pensamientos de pesca, los sedales, los cuchillos para destripar pescados y las pequeñas redes en sobres de polietileno.

La lista de compras, la letra acostada sobre su flanco izquierdo y el dos casi como una q, pidiendo dos paquetes de arroz que son los dos últimos que quedan pues al ponerlos en el carrito con el mismo gesto de distracción con que ha puesto todas las otras cosas, queda un sitio hueco en la estantería, a la altura de los ojos y en el lado opuesto hay dos ojos que sorpresivamente le miran, grandes, redondos, brillantes, enmarcadas en una cara delimitada por dos mechones de pelo que al parecer se anudan en la nuca y partidos por una raya que nace en el medio de la frente. Es todo lo que se puede ver por el hueco, perfectamente cuadrado, dejado por los dos paquetes de arroz, entre las cajas de harina y las bolsas de fideos.

También figuran en la lista. Noam retira automáticamente lo que de ordinario se le pide. Pero el hueco no se ensancha. Y los ojos le miran con tal fijeza que hace un gesto para saludar. El rostro sin embargo se retira y desaparece.

La lista es dejada en el carrito, entre el arroz, la harina y los fideos y lo empuja sin mirar adelante, sólo a un costado, siguiendo a través de los estantes la cabeza negra, la raya en el medio, el pelo anudado en la nuca, que camina por el otro lado. Al final de esta hilera de fideos, harinas, arroces de distintas marcas, se encuentran sin intermediarios ni defensas. Se miran sorprendidos aun cuando han venido sabiendo que al final de los estantes se encontrarían. Noam sólo atina a pedir perdón, desvía su carrito para dejarle paso al de ella, gira a su derecha y comienza el recorrido en sentido contrario al que había venido haciendo ella.

Los mismos paquetes vistos desde atrás, ahora desde un nuevo ángulo de vista y más allá la cabeza negra, la raya en el medio, el pelo anudado en la nuca pero que en su imaginación ya tiene un cuerpo, dos piernas largas, brazos delgados, unos senos muy pequeños y una cadena de plata anudada al cuello con una piedra verde colgando. Es lo que recuerda con mayor o menor claridad, tan confusos tiene sus pensamientos. Avanzan lentamente hasta alcanzar el hueco que ahora lo ocupan en sentido contrario. No hacen nada más que mirarse fijamente, inexpresivamente, tras lo cual cada uno sigue su camino, conservando el mismo sentido, el mismo ritmo que los lleva a alcanzar el extremo al mismo tiempo.

Ya no se miran. Están frente a la pileta donde se venden los peces vivos, para que nadie dude de que son frescos. Están tranquilos, nadando lentamente. Nadie está asomado mirándolos, ni siquiera Noam que busca el reflejo de ella para mirarla sin la turbación que le envolvía hace un instante. Es cuando ella mete la mano y alcanza a acariciar uno de los peces y el animal se agita al sentirse tocado y ella retira la mano asustada, sobrecogida por su propio gesto porque encuentra que el animal parece vivo. Y no sólo parece sino que en verdad están vivos escucho mi voz que me resulta extraña tan fuera de mí ha salido hasta alcanzarla y sorprenderla también a ella por la manera en que hemos comenzado a hablarnos y quiere volver a meter la mano pero yo la detengo con un gesto. Tomo la red que está colgada a un costado y pesco el que ella me señala diciendo ése.

Sus ojos están como hipnotizados por el cuerpo plateado que se mueve en la red chorreando agua, sacudiéndose por momentos en forma violenta, hasta que se calma. Entonces lo tomo por la cola, se vuelve a sacudir enérgicamente y por fin lo pongo en su carrito, en el apartado que suelen reservar para las cosas más frágiles. A ella le sigue pareciendo que está como vivo y yo le repito que en verdad sigue vivo y procuro que su mano lo toque, no me doy cuenta de que le he tomado de la mano sino hasta que ella la retirara rápidamente al sentir que el pez se agita de nuevo.

Fue la primera vez que la vi, sus ojos grandes, su pelo negro, su gesto tan serio. A quien no ve Noam es al hombre sentado en su sillón de madera negra, la estera calada, amarillentada por el paso de los años, en algunas partes la trama se ha roto y cuelgan las fibras como hilos.

Por la pequeña rendija de la ventana abierta nada más que lo necesario para permitir que entre una brizna de aire fresco y no el calor de la siesta, el hombre espía los movimientos de Noam, corriendo por los corredores alrededor de la plaza, y cuando la atraviesa en línea recta, bajo el sol que cae a plomo, con sus pasos largos, sus movimientos elásticos, sus brazos lanzados al aire dándole mejor impulso.

Así lo ha visto pasar siesta tras siesta, sin saber adónde iba. Hoy ya no tiene dudas, sentado en su sillón no necesita moverse para conocer sus movimientos, por donde se desplaza, suficientes son los ruidos de sus pies, golpeando el pasto de la plaza, los ladrillos de los corredores. Y el hombre se mueve.

Haciendo impulso con su propio cuerpo se hamaca suavemente, sin gestos pronunciados de modo que la madera, que traza complicadas curvas por abajo del asiento, no tenga tiempo de emitir el más mínimo chirrido. Más que la modorra de la siesta y que da el calor, el hombre está con los ojos abiertos, el gesto tenso, esperando.