LA VOZ NEGADA

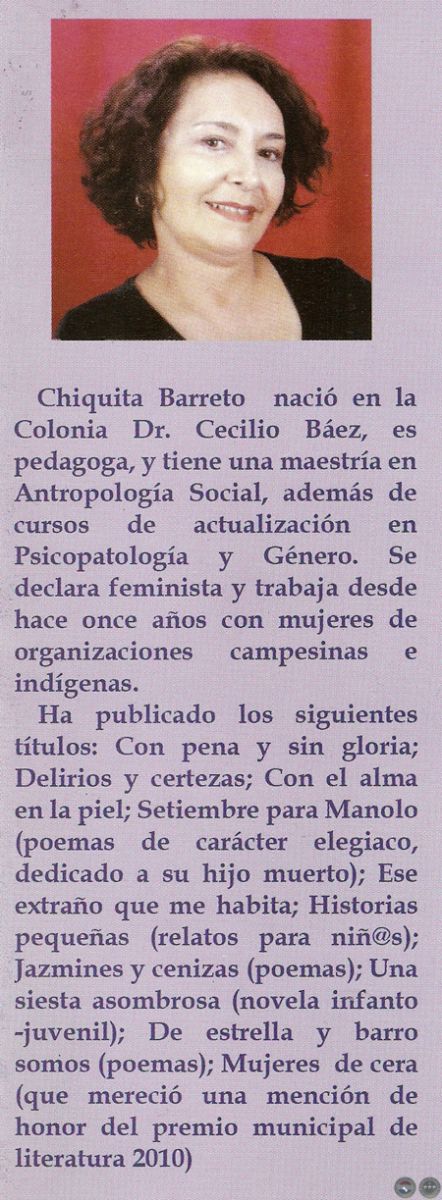

Novela de CHIQUITA BARRETO

Editorial: SERVILIBRO

Dirección editorial: VIDALIA SÁNCHEZ

Diseño de portada y diagramación: BERTHA JERUSEWICH

Ilustraciones de portada: TARSILA DO AMARAL (186-1973)

Artista Plástica Brasileña

Ilustraciones interior: LIA BURGOS

Asunción – Paraguay

Abril 2011 (283 páginas)

LOS HOMBRES DE TRAJE

Los veo nítidos al desdoblar el itinerario de mi memoria. Los hombres de traje:

El inglés de impecable traje negro

Don Rafael, el novio otoñal.

Don Hermenegildo, el hombre que me mostró el mundo de la fábula.

Ellos en una orilla lejana de mi vida.

Yo, aquí en esta pequeña ciudad acostada al borde del río, tan lejos de aquella orilla. Tan lejos de aquella vida.

En esta ciudad que tiene tan solo mil quinientos habitantes y cuatrocientos negocios donde se exhiben y mezclan lo extravagante con lo práctico; lo suntuoso con lo modesto; lo más exótico de oriente con lo más singular de occidente.

En esta ciudad que huele a perfumes franceses, y que vive casi prisionera del río que le acorrala encontré la paz; en este lugar donde se ha inventado una paz ficticia yo encontré la verdadera. Se murmura que está protegida por mafias poderosas que arman las manos de sicarios para sacar de circulación a cualquiera que interfiera en sus negocios o cuya mujer sea apetecida por alguno de sus miembros, y que los lujos exhibidos en los escaparates solamente hacen de pantalla para que funcione el verdadero negocio que es el tráfico de armas; las favelas de Río de Janeiro se surten de este lugar, dicen. De este remoto territorio van las armas que ponen en jaque a Sao Pablo, transportadas en conteiner, cubiertas con pasto seco, simulando artesanías de barro.

Se dice en voz baja, en susurro casi mientras se mira a todos lados para cerciorarse que nadie escucha.

También se murmura que es la ruta de las drogas para el mundo. Que aquí se inicia la fortuna que convierte la prisión en un hotel de lujo para los barones del polvo. Los barones de la cocaína que pueden decretar la muerte de quienes molestan afuera y pueden pagar el exterminio de todo un ejército de policías y militares.

En los lujosos negocios se encuentran todas las exquisiteces: cristales de Baccarát, porcelanas inglesas, italianas y chinas, exóticos tapices; sedas que semejan la tez traslúcida de un niño; especias de colores insólitos y aromas aplastantes, lámparas y jarrones de antiguas dinastías y deslumbrantes muñecas de colección que nadie compra, que nadie puede comprar.

Nadie de aquí, porque los domingos y feriados llegan compradores de exquisiteces y chucherías. No Importa el tiempo que haga. Nada detiene esa avalancha que invade la ciudad.

Las plazas se llenan de gentes extrañas. Los restaurantes, bares y copetines no dan abasto. Aparecen automóviles con choferes de riguroso traje y corbata, esperando con las puertas abiertas bajo el sol inclemente o sosteniendo un paraguas extendido frente a los negocios en los días de lluvia; mujeres de imponentes bellezas y damas antiguas de pieles apergaminadas como escapadas de algún museo de cera; guardaespaldas armados en los shopping y en las perfumadas calles, hombres de miradas oscuras fumando olorosas pipas, que no parecen de paz.

Se escucha historias terribles, pero aquí todo parece tranquilo.

Aquí construí un refugio.

Un refugio dentro de mí misma.

De vez en cuando me visita mi extensa familia.

Llegan como un aluvión, y por esos días quedan bajo mi cuidado mamá y las niñitas, mientras ellos disfrutan de las extravagancias inventadas como estrategias de sobrevivencia en cualquier esquina, o se dedican a curiosear en los bazares exóticos y los lujosos negocios; acarician cristales y porcelanas y jarrones de dinastías desaparecidas y tapices extraños y aspiran el aroma que inunda las calles de piedras irregulares.

Durante ese tiempo yo me dedico a preparar los platos preferido de cada uno y me zambullo en el placer de ver girando el tiempo sobre el mismo eje. Hemos envejecido y sin embargo seguimos aferrados a la ilusión de que el tiempo no nos ha modificado, pero asumimos que el dolor nos ha señalado atajos desconocidos.

Absurdamente el estado de mamá, me reconforta.

La miro, sentada en el arenero peleándose con sus nietas por los juguetes, reclamando con sus gritos quebrados las mismas atenciones que las niñitas, y no siento pena ni angustia, sino una dulce calma, como la superficie del río que puedo ver desde mi casa.

El río cuyo espejo le sirve a Melchora, la vieja cocinera que alimentó mi infancia, como infalible máquina de predicción del tiempo. Sus pronósticos meteorológicos no fallan nunca: ella sabe y dice que si el espejo del río se ve rojizo anuncia lluvia, aunque brille contradictoriamente un sol enorme. Si el agua está teñida de un azul muy intenso como si el cielo se hubiera metido adentro, se acerca una sequía. Si ese mismo espejo de color cambiante se pone verde, con el correr de la semana, en cuatro o cinco días más se tornará rojizo, y vendrá la lluvia. Y ambas miraremos el turbión sin que nuestros ojos empañados de nostalgias puedan descubrir si es el agua del río el que salta hasta llegar al cielo plomizo o es que simplemente las gotas al caer danzan con el agua del río en un abrazo húmedo y transparente.

Aquí estoy en paz.

Esta paz no es la felicidad de antaño; no es el festín de otros tiempos; pero me permite disfrutar de los momentos que corren y saborear las pequeñísimas bellezas de todos los días, así como rumiar con placer el tiempo que se fue con sus mieles y sus amarguras.

Melchora se vino conmigo, ella es mi caja de recuerdos: convertida en una pequeña lagartija y con su voz de zumbido apenas audible. Pronto cumplirá cien años, pero no le gusta estar ociosa y anda revoloteando por la casa todo el día; controla el trabajo de la criada, lava los juguetes de mamá y calma sus berrinches de niña vieja. Al atardecer se sienta a mirar el río y abre para mí la caja de recuerdos y con el poco aire que le queda en los pulmones me relata historias de tiempos tan remotos cuyas luces se diluyen sobre el río.

Mamá está fuera de la felicidad y del dolor. Vive en el limbo, aquel lugar del que tanto nos hablara, donde están los nonatos y los que mueren con el pecado original, sin haber sido lavados con el agua del bautismo; ese lugar indefinido en el que se existe sin saberse existente; lugar despoblado de risas y lágrimas; sitio en fin donde la luz y la sombra se funden, así como el silencio y el sonido.

En ese lugar está liberada de las mezquindades de la vejez y la trampa de los recuerdos.

Esta suerte de compensación a tantos sufrimientos era necesaria. Ahora ya no se siente amenazada por un infierno terrible, ni desposeída de un cielo casi inaccesible.

Vive en el limbo - lugar suprimido del dogma por considerarse una simple especulación teológica que para ella persiste. Ningún decreto papal le podrá desterrar de ese sitio.

De vez en cuando, mirando la puesta del sol despedazándose sobre el río como si se volcaran en su espejo los vitrales de una catedral inmensa, cuando también Melchora se da tiempo para contemplarlo, esa belleza multicolor, toca algún resorte de la complicada memoria de mamá y entonces abandona su niñez de fantasía, para instalarse fugazmente en su ancianidad.

En esa fugacidad, aun sus imágenes mentales permean mis pensamientos y reconozco sin palabras, como en el tiempo de nuestra mudez, el laberinto de angustia que descuaja su ser ante el misterio de la vida y la muerte. Pero esos espacios de lucidez dolorosa son cada vez menos frecuentes y dura lo que un suspiro.

Todos nos ocupamos de ella: le damos de comer las papillas y los jugos, le cambiamos los pañales; está limpia y perfumada todo el día, liberada de toda responsabilidad; juega, come, se ensucia y duerme como los angelitos igual que sus nietas. Dentro de esta quietud que me arropa, me pregunto ¿Cuándo comienza la historia de una persona?

¿Cuándo nace o cuándo muere?

¿Cuándo nace su madre o la madre de la madre de su madre?

¿Tiene historia la gente o se inserta dentro de las historias de su tiempo?

La tía María tenía su opinión: no creía en historias personales; decía que la gente pasaba a ser un eslabón en la cadena de historias mezcladas.

¿Qué tienen que ver, por ejemplo, las fiestas rosas y las fiestas celestes de Asunción Rodríguez en la vida de mis padres, y en este regreso de mi madre a la etapa infantil?

Tal vez nada.

Abelardo Abelenda era el hombre de confianza de Celestino Sebriano, un hombre rico, a quien los bancos no le merecían confianza por lo que guardaba todo su dinero en una inmensa valija de cuero de cocodrilo - único lujo en su avara vida-.

La revolución de 1947, según la memoria imprecisa de mi madre, duró unos cinco meses, pero también según su memoria, el odio y la intriga duraron varios embarazos de ella y causaron muchas penurias; infinidad de muertos y años de duelos.

Duelos no elaborados.

Duelos no verbalizados.

Dolores enmascarados en fanatismos.

Fanatismo exacerbado por dolorosas ausencias.

Desventuras sin catarsis.

Enfrentamientos absurdos.

Enfrentamientos alimentados desde los gobiernos de turno.

Lastimaduras y heridas que no encontraron medicina.

Pero la memoria de mi madre registra también la guerra que no vivió y la otra donde perdió a dos hermanos. Y las revoluciones, los golpes de Estado y la dictadura cruel.

Conoce -a pesar de que no completó la educación elemental-, qué país financió la guerra de la Triple Alianza y con cual objetivo, lo mismo que la guerra del Chaco. En qué condiciones se mantienen o se derriban los gobiernos.

La abuela Malva - que sí era una mujer ilustrada y con una inteligencia poco común que devoraba cuántos libros de historia cayeran en sus manos, interesándose especialmente en aquellos datos que no figuraban en los textos oficiales- explicaba a sus hijos, de qué países llegaba el dinero para tales apaños.

Sin embargo, lúcidamente mamá también guarda en su memoria las solidaridades y la callada ternura de su pueblo.

Al finalizar la revolución, los pynandi armaron el desbarajuste: asesinatos en masa, saqueos y violaciones.

Fue un verdadero infierno. Aun su memoria se resquebraja de angustia al recordar.

Se mataba por el puro placer de matar.

Y parecía que el placer capital consistía en ver morir lentamente a las víctimas, infligiéndole el mayor sufrimiento posible. Se regocijaban ante el horror, el espanto y el dolor de los familiares, obligados a ser espectadores de las carnicerías diarias.

Llegaban en tropel para elegir a sus víctimas.

Asestaban el golpe donde más pudiera lastimar. Niñas violadas frente a sus madres y hermanos; o madres abusadas delante de sus hijos y, terminada la perversa tarea, si quedaba en la casa algún hombre, que por su edad se creía a salvo, y por lo tanto no se había acogido a la precaria seguridad de la huída, como final de la faena le rebanaban el cuello para entregar al raleado grupo familiar la cabeza chorreante de sangre como regalo macabro, y luego procedían al saqueo llevándose todo. No dejaban nada, ni siquiera una calabaza.

Sin embargo, fueron las mujeres las más castigadas.

Con un odio profundo se ensañaban en ellas; las ultrajaban entre insultos y golpes.

Rara vez mataban a las mujeres y niñas violadas, la dejaban agonizantes para que sobrevivieran con el horror y la vergüenza.

Segregando un sudor rencoroso, atacaban el ser más íntimo de las mujeres; parecían odiar en ellas aquello que más buscaban. Devastando el recóndito punto con salvajismo, sembraban en los vientres sus semillas rencorosas. Así se multiplicaron bastardos con sus cargas de odios desconcertantes y profundos. Niños cuyos padres eran ignorados por sus propias madres.

- Ese mostrenco camina como el gendarme, aquel alto, medio chueco, que luego le colgaron allá en "Paso Venado, ese debió ser el padre".

Niñas señaladas por las comadres con el dedo de uñas negras escupiendo el jugo oscuro de su naco.

- Esa negrita tiene la mirada malvada del Avelino López, aquel caudillo que asoló este lugar, y que tan luego se dijo que se suicidó, aunque nadie creyó esa historia. Alguien debió arreglarle la caracha.

¡Cuántos sacrificios infames para algún "dios" sanguinario!

El ejército revolucionario, piensa mi madre, tenía el apoyo del pueblo, si bien debió haber cometido también algunos abusos; pero el levantamiento de Concepción fue por un ideal - aunque como en todo movimiento, habrá albergado en su seno a aprovechadores y resentidos.

Apoyo del pueblo: suena tan presuntuoso y a la vez tan poético e irreal. ¡Pueblo!, Cúmulo de diversidades; historias de abusos y desamparos.

¡Pueblo! Gentío que al enfrentarse a la realidad sangrienta de una guerra civil reniega de sus principios confusos -fundados más en entusiasmo efímeros que en convicciones profundas-.

Masa desmemoriada que cambia sus objetos de pasión.

Muchedumbre -masa que acoge a Judas y Cirineos.

¡Pueblo! entraña que paren idealistas y resentidos, héroes capaces de dar la vida y sabandijas que maldicen y traicionan a unos y a otros.

Los pensamientos de mama mezclan los horrores de la revolución con los horrores de la dictadura que llevó a sus hijos al exilio.

Piensa con indulgencia en los débiles y los valientes: en los serviles que lamen las manos que les oprimen y golpean y en los otros.

Rumia también que lamer la mano fue durante demasiado tiempo, una forma de sobrevivencia. La única manera de mantenerse vivos de quienes caían en las garras de la policía política

La eterna historia de simbiosis entre torturado y torturador.

Recapacita sobre el evento entre verdugo y víctima. Si el verdugo sonríe la víctima también intenta una mueca que pretende ser una sonrisa esperando quien sabe qué milagro, aunque esa sonrisa no fuera nada más que el anticipo de otra sesión de dolor.

Tantos que no sobrevivieron.

Cientos que no pudieron contar la historia.

En su pensamiento, entre la guerra civil del '47 y la dictadura de Stroessner, el espacio de tiempo transcurrido no existe.

El caso del asesinato de Celestino Sebriano por Abelardo Abelenda ocurrió poco después de la rendición o retirada del ejército revolucionario, en un tiempo de violencia. El pensamiento de mamá vaga sin poder fijar bien el tiempo. Piensa que aquel hombre de confianza tal vez era nomás un criminal que esperaba una oportunidad para saciar su sed de sangre. O tal vez su corazón perdió el tino ante las atrocidades de cada día. Acaso pensó que era su oportunidad de sacar alguna ventaja para sí mismo de la carnicería humana agregándole una más. Total qué hacía una mancha más en el tigre. Lo cierto es que una noche, Abelenda le degolló con bastante delicadeza a don Celestino y se marcho con la valija de piel de cocodrilo, vistiendo el mejor traje de su víctima.

En Golondrina -un pueblito desmemoriado y cruel- tenía un buen amigo, Atilio Massare, que vivía en alegre concubinato con Asunción Rodríguez, una mulata de nalgas festivas y carcajadas blanca y estridente.

Cuando se descubrió el crimen y la policía comenzó a seguirle los pasos, no tanto para hacer justicia sino para apoderarse de la valija, Abelardo Abelenda, fue a buscar refugio a lo de su amigo, pero éste había peleado con la mulata y para darle una lección de que con los hombres no se riñe, la dejó sin dar señas ni marcas sobre su paradero.

Abelenda llegó a Golondrina, averiguó el domicilio de Atilio y la gente le remitió a la casa de Asunción. El hombre se presentó como amigo muy cercano del ausente. La mulata, que no era de intimidarse le atendió sin embargo algo achicada por la distinción del visitante y sobre todo por la elegancia de la valija; ella solo conocía las gurupas de los troperos y alguna maleta de lienzo.

El hombre, luego de explicar su larga amistad con Atilio, halagar sus virtudes como tal, ante el silencio asombrado de la mulata, que no lograba articular palabras, expuso el motivo de la visita. Señalando la maleta de piel de cocodrilo, dijo:

- Esta valija contiene importantes documentos sobre el levantamiento de Concepción. ¿Puede hacerme el favor de guardarla? Yo confío en usted tanto como en mi amigo. Cuando llegue el momento oportuno pasaré a retirar. Asunción emocionada por guardar un pedazo de historia, sin decir nada asintió con la cabeza.

Dicho esto Abelenda se despidió levantando el ala de su sombrero, y Asunción, arrastró la valija, dispuesta a convertirse en heroína para defenderla de cualquier profanación.

Poco tiempo después, Atilio volvió, pero Asunción no era mujer de guardar ausencias, para ella la vida estaba en los bailes, en el chillido del catre mezclado a sus propios chillidos de hembra alegre y no le dejó pasar el umbral.

Parada en la puerta con un cuchillo de cocina, enorme casi como un machete, le dijo muerta de risa, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas:

- El que va a villa pierde su silla; aún no nació el hombre que le deje plantada a Asunción Rodríguez.

Atilio se dio cuenta de que a pesar de la risa, Asunción no estaba de broma, y se fue definitivamente sin dejar rastros, y sin enterarse de la existencia de la valija.

Pasó el tiempo y la lujosa maleta quedó olvidada en un rincón de la casa de la mulata. Una noche en uno de los tantos bailes a los que Asunción iba a mover su bien forrado esqueleto, haciendo la delicia de los hombres al mostrar sus muslos de chocolate lleno de pocitos -que por entonces agregaba encanto a las carnes ocultas- escuchó la historia del degüello, el robo de la valija y la posterior muerte del degollador. Dejó de mover las caderas y sin despedirse del hombre que bailaba con ella soñando pasar el resto de la noche entre sus pierna y salió apresuradamente.

Apuró sus pasos para llegar a su casa antes de que el corazón le estallara de la excitación producida por la noticia escuchada:

- Así que la historia contada por aquel hombre tan fino, no estaba bien contada -murmuró-.

Entró a la casa y fue directo al rincón donde creía guardar un pedazo de la historia política del país; abrió con ansiedad la valija y se encontró con fajos y fajos de billetes apiñados.

Festejó con su acostumbrada carcajada tan insólito regalo y en la media noche, su risa sonó como un cacareo de gallina satisfecha frente a su huevo. Prometió vivir de fiesta en fiesta hasta la hora de su muerte.

- Amén -dijo- y se santiguó.

Lo primero que hizo Asunción Rodríguez fue construir una gran casa para juntar a toda su parentela de negros y mulatos alrededor de ella y una enorme pista de baile para cumplir su promesa de "fiestar" hasta su muerte.

La sólida casa de Asunción Rodríguez, con su inmensa pista de baile ya tuvo sus últimos retoques. No es precisamente de arquitectura armoniosa, pero se ve fuerte y está pensada para durar siglos, para resistir todos los embates alocados de la naturaleza desquiciada de este territorio de tormentas, granizos, diluvios interminables y asonadas.

Hasta la altura de las estrechas ventanas es toda piedra, rodeada por un muro también de piedra. Desde afuera sugiere una cárcel, pero una vez que se traspasa la puerta que semeja la de una catedral, se descubre el espíritu juguetón y tal vez irónico de la construcción: una arcada descomunal comunica con la gran pista de baile, presidido por la Virgen del Rosario, patrona de Golondrina, y de San Baltazar, el patrón de los cambá en tamaño natural.

La fortaleza de Asunción Rodríguez está hecha para los bailes, los desafueros amorosos de amantes desesperados por encontrar un lugar, donde calmar los bramidos de sus deseos. Y para dar refugio a su interminable parentela.

Hoy la monumental pista con sus baldosas amarillas, agoniza cubierta por la pátina del tiempo, y aun en las noches de tormentas puede escucharse el ruido de los zapateos llenando la oscuridad con el barullo de los innumerables bailes rosas y celestes.

Por el pensamiento de mamá cruza el recuerdo de una de aquellas fiestas. Ella sonríe ante la evocación: la guerra civil había terminado; era un tiempo confuso de euforias y rencores. Yo tenía solo algunos meses cuando recibieron la invitación y como no tenían con quien dejarme me llevó en brazos.

Papá marchaba ahogándose de risa por ir vestido de rosa como una quinceañera, desde el sombrero hasta las polainas, como era de rigor según el color de la fiesta.

Mamá había hecho un paréntesis en sus actividades de pastelera para forrar el sombrero de papá y teñir sus polainas.

Asunción Rodríguez organizaba una fiesta mensual: un mes rosa, el siguiente celeste.

Ser convidado se consideraba un honor. La invitación indicaba de qué color era el baile con una cintita pegada en una esquina del sobre.

Ella podía repetir según su capricho el color de las fiestas dos o tres veces seguido. Lo que no podían hacer sus invitados era llevar algún detalle que no fuera del color que indicara el sobre. Si era celeste todos los invitados debían ir vestidos de ese color: desde los zapatos hasta la cinta de pelo las mujeres y los hombres desde el sombrero y el pañuelo anudado al cuello, hasta las polainas. En la gran puerta un negro descomunal se encargaba de que tal condición se cumpliera.

¿Formo yo parte de esa historia por haber sido llevada en brazo por mi madre a una fiesta rosa?

Madre tuvo tantos hijos. Consideraba irrevocable su destino de parir sin cesar.

Cuando llegó a sus oídos, la noticia de que podía regular o parar los nacimientos, una mezcla de congoja y alegría cambió el ritmo de sus latidos. Inmediatamente fue a consultar con su asesor espiritual y éste le dijo que todas esas patrañas, inventadas para joder las disposiciones divinas, llevarían a las mujeres directo al infierno. La única medicina aceptada por Dios, para espaciar o frenar los nacimientos era la castidad de los esposos. Madre sabía que eso no estaba a su alcance; su ardiente marido iría a desahogarse en otra cama y si ella propiciaba con su negativa alguna expedición hacia lechos de adulterio, eso sería igualmente motivo de condenación eterna.

Amaba a sus hijos con eficaz indiferencia, o tal vez los amara mucho; eran tiempos en que nadie se ocupaba demasiado de la crianza; los hijos venían y crecían un poco a la buena de Dios; la infancia era una época de transición entre los dientes de leche y los permanentes. Sé que ella hubiera preferido no cargar con tantos hijos, pero el temor al infierno hacía que aceptara con resignación, y luego con pálida alegría, un nacimiento tras otro.

Con la muerte de sus primeras niñitas, se sintió tan culpable, porque en los delirios de la pasión no se le cruzó por la cabeza la idea de que todo ese juego ardiente que la hacía sentir pluma, fuego, lava ardiente, carne desgarrada sin dolor, en la cama o fuera de ella, podía tener como resultado esos cuerpitos azulosos que nacían ya sin el aliento vital.

Madre no sabe si la tibieza con que recibió a los hijos vivos, fue el resultado de aquellas muertes; lo único que sabe es que renegó de su pasión y a los pocos años de su matrimonio, solamente se dedicó a cumplir con sus obligaciones de esposa como una tarea más, que no satisfacía a su ardiente marido, quien deambuló de una mujer a otra, durante toda su vida buscando el fuego en que había ardido junto a la mujer que amó y amaba. Padre la amaba como el día que la descubrió suspirando, con la mirada baja y las sombras de las pestañas proyectadas sobre su carita de niña hecha mujer.

Le costó trabajo a madre sepultar las exigencias de su cuerpo, apagar para siempre la llama de su corazón y secar el manantial ardiente que le brotaba allí mismo donde sus piernas se unen y desunen. Pero su Dios le ayudó. Ella nunca volvió a gemir de placer, pero tampoco nunca volvió a tener la alegría rebosada, de cuando descubrió que el mundo era miel en los brazos de su legítimo marido.

Algunos la creían medio santa; yo siempre sostuve, sin decir nada a nadie, que se había avinagrado; tal vez también la tristeza y la culpa que se echaba encima de su conciencia por tantas vidas diminutas que no habían llegado a florecer, sustituyeron el regocijo de su existencia, por martirio. Y como una manera de encarrilarse en lo que creía el camino correcto, sólo se dedicó a hablarnos de los peligros del pecado. A mí, no me agradaba esa plática sin variantes posibles: el cielo tan difícil de alcanzar y el infierno siempre tan cercano. Debió ser porque pecar era más fácil y mantenerse en la virtud una faena casi imposible.

Un tiempo corto -Antes de que Zulma su hija fuera a ocuparla- yo viví en la casa que fuera de Asunción Rodríguez -mezcla de castillo, fortaleza, catedral y cárcel-, llena de misterioso encanto y, compartí la vida con sus fantasmas que atravesaban los cuartos en penumbras, cuidaban que la leche no se derramara apagando las hornillas; se instalaban a llorar en los corredores oscuros o tarareaban despacito canciones pasadas de moda. Me encantaba su lengua enrevesada, sus llantos queditos, sus pasos furtivos y sus gemidos de amor. Y tal vez porque los espíritus errabundos se encariñaron conmigo, cuando tuve oportunidad de comprar un sitio donde construir mi casa, ellos me guiaron hacia las afueras de la ciudad, a un lugar que tiempo atrás fuera un hipódromo, donde habitaban otros seres incorpóreos, juguetones o tristes, que a veces en pleno día me visitaban haciéndose sentir de diversas maneras.

Por su presencia constante en mi casa, aprendí a conocerlos: supe que los espíritus también tienen momentos desesperados; supuse que serían los recuerdos de los sueños incumplidos, de los amores no correspondidos o truncos, de las apuestas perdidas.

Hice construir para ellos un cuarto en el fondo y los llené de objetos insólitos, que me parecieron podían satisfacer sus necesidades de seres errabundos e inmateriales. Sin embargo ellos preferían vagar por las habitaciones de la casa, a veces pisándome los talones o haciendo morisquetas para divertir a mis niñas, que crecieron con la idea de que formaban parte de nuestra familia -como yo que creía que mi madre era prima hermana de la Virgen María- y por lo tanto, obligados a cuidarlas y protegerlas.

Mis hijas, le llamaban a cada uno con algún nombre impronunciable, como un código establecido por ambas partes y jamás percibieron sus penas ni sus desconciertos, tal vez porque esos seres translucidos, alojados en otra dimensión sabían que la alegría de la niñez no debe ser turbada.

Las penas incomprensibles de esos entes etéreos me perturbaban, y como una manera de consolarlos colocaba uno o dos cubiertos más en la mesa y desde el fondo de mi corazón conmovido, les invitaba a compartir el almuerzo o la cena con mi familia, y a veces con algún invitado; les llamaba con cancionetas desafinadas a sentarse en los lugares amorosamente asignado, para que se calmaran, y de esa manera también calmaba el desasosiego que me producía sentirlos inquietos.

Las visitas me miraban interrogantes y confundidas cuando alguna de mis niñas decían:

- No tía, ese es el lugar de Nngunngu.

- No tío, allí está sentado Konglókupa.

Por razones tan inexplicables como sus existencias a veces desaparecían por algunos días -nunca más de una semana-. Cuando las niñas comenzaban a extrañarlos, volvían. Y se presentaban de diversas maneras: hamacando el farol de la galería del frente, tirando las pinzas de ropa del tendal del patio, abriendo la ducha, haciendo girar los ventiladores o silbando alguna tonada antigua.

Mis niñas se convirtieron en mujercitas, cuidadas por amorosos y juguetones fantasmas. Llevamos una relación armoniosa hasta la noche que soñé la muerte de mi hija un día antes de que ocurriera.

Soñé que mis cuatro niñas estaban jugando alrededor de un pozo, precariamente tapado con unos tablones casi podridos, y antes de que pudiera llamarles la atención sobre el peligro, María, dio un paso y se instaló encima del pozo, el tablón se partió por la mitad y mi hija se fue al fondo, hundiéndose en la profundidad oscura de aquella especie de túnel vertical.

En el sueño me vi corriendo en busca de ayuda por una calle de tierra completamente desierta, pidiendo auxilio:

- ¡Mi hija, mi hija, mi hija -gritaba.

- ¡Por favor, ayúdenme a salvarla! Por Dios, que alguien me ayude.

Parecía que gritaba en un desierto; sólo me respondía el eco de mi propia voz multiplicada. No aparecía nadie, y las horas fueron pasando. Con cada minuto que pasaba iba perdiendo las esperanzas de recuperar con vida a mi niña. Cuando ya mis piernas se doblaban por el cansancio en esa carrera inútil, apareció mi difunto padre y le rescató a mi María, un poco mojada pero sonriente, y me la puso en los brazos.

Continué llorando hasta que mi llanto me despertó, me senté en la cama e inmediatamente todos los fantasmas conocidos y algunos desconocidos me rodearon compungidos, por un rato; cada uno me abrazó y me sentí como envuelta en una gasa finísima que me dejaba en la cara una humedad de neblina y luego se fueron borrando y me encontré sola, plantada en la medianoche con el corazón oprimido por una congoja sin remedio. Al día siguiente, a las diez de la mañana, mi hija murió de un aneurisma cerebral.

Desde entonces los fantasmas desaparecieron de mi vida; tal vez no pudieron atravesar mi caparazón de dolor o no encontraron maneras de calmarlos; ninguna medicina que aliviara mi alma sangrante, y se fueron para siempre de mi vida.

Yo misma me volví un fantasma, frente al fantasma mudo que era mamá, intercambiando conmigo imágenes y recuerdos, enredando sus pensamientos con los míos. Sumidas ambas en un mundo de silencio áspero, donde cualquier sonido rebotaba como contra una roca del desierto.

Éramos muchos hermanos; pero formábamos pares entre los más afines; así Simón y yo teníamos un mundo propio construido sobre patrañas tejidas en complicidad. Nos encantaba especialmente tejer historias misteriosas sobre la gente.

Vivíamos sobre la calle Lucero y sobre esa misma calle vivían dos griegos y un inglés. Además del vecindario compuesto de gente común como nuestra familia, estaban estos gringos.

Nuestro horizonte imaginario era amplio, pero la vida cotidiana se desenvolvía dentro tres cuadras arriba y abajo. No teníamos permiso de traspasar ese límite, aunque a veces transgredíamos las reglas.

Los dos griegos vivían calle abajo y el inglés calle arriba. Nosotros en el medio, entre éstos y aquel.

Simón y yo nos entreteníamos controlando a estos señores que eran como seres de otro planeta. Hilábamos cuentos alrededor de sus usos y costumbres. Inventábamos que cagaban parados y solo los días viernes. Que se limpiaban el culo con celofán. Que dormían con los ojos abiertos. Que comían carne cruda y volvían hueros los huevos de los pájaros con sus pedos, que decíamos escuchar como truenos en medio de la noche.

El griego, Panaioti y su familia vivían en la esquina contrapuesta a la fortaleza de Asunción Rodríguez - quien aún reía con su inquietante carcajada, pero sus blancos dientes, fueron sustituidos por una dentadura de oro como símbolo de su poderío económico-, en la casa más bella y lujosa que tuvo Golondrina por aquel tiempo.

Panaioti y su esposa Dora, formaban una pareja simpática de ver; ella era alta como una jirafa y él pequeñito y redondo. Ña Dora, aún siendo mucho más alta que su marido, usaba unos zapatos altísimos, que nos proporcionaba material para inventar historias, al mismo tiempo que nos producía espanto que sus piernas de pajarito se quebraran. Tenían una hija que frecuentemente se unía a nuestros juegos, pero que aun así nos resultaba misteriosa. Su nombre; Troya; parecía rescatado de lejanos e inimaginables mares.

Vurlioti, el otro griego era alto, tan alto que por no chocar contra el cielo andaba encorvado, y también para alcanzar a su mujer que era pequeñita y blanca. Nos referíamos a ella como "cucurrucucu paloma" Parecía una paloma blanca. Ella nos invitaba con bizcochuelos relleno de dulce de leche, cuando llegábamos en tropel, solo para tocar el timbre- que sonaba como la campanilla de misa-, pero jamás nos dejó trasponer el umbral detrás del cual se escondían secretos imaginarios.

Los Vurlioti tenían dos hijos. Ellos se fueron del barrio sin haber participado nunca de nuestros correteos, ni en la calle ni en la escuela.

Del inglés desconocíamos nombre y apellido. Iba todos los días, puntualmente a las diez de la mañana a la casa del griego Vurlioti, vestido de impecable traje negro, en invierno y verano, apoyado con extrema elegancia en un bastón con mango de plata -suponíamos-; tal vez fuera aluminio o lata; nosotros desconocíamos los materiales usados para bastones elegantes. La tía Petrona cuando necesitó usarlo, solo desgajó el guayabo de su patio y lo alisó ella misma con un cuchillo de cocina y se apoyaba en él con la misma prestancia que el inglés.

El inglés nunca cruzó una palabra con ningún vecino, salvo con mi hermano y conmigo. Pero no porque tuviera ganas de hablar con nosotros, sino porque nos poníamos en su camino para tal efecto, y como no conocíamos su nombre ni su apellido le saludábamos como nos parecía:

- Buen día míster bastón.

El farfullaba algo más parecido a un gruñido suave que a una palabra, en una mueca que pretendía ser una sonrisa, dejando ver un paladar blanco y seco donde quedaban pegados sus finos y descoloridos labios.

Un día el inglés desapareció y nunca nadie averiguó si volvió a su país, fue internado en un asilo de ancianos, si murió y fue llevado silenciosamente a su lugar de origen para ser enterrado.

Simplemente no volvió a pasar calle abajo con su impecable traje a las diez de la mañana. Con Simón barruntamos que para quedarse con su dinero, su mujer y la hija de ésta le asesinaron en alguna noche de luna llena y que estaría enterrado en el patio. Suponíamos que era un hombre rico por su elegancia, su bastón y su haraganería, porque no le conocíamos ningún trabajo y la palabra jubilación que alguna vez escuchamos no significaba nada, nadie puede ganar plata sin hacer nada.

En el barrio cada cual hacía algo para ganarse la vida: Favero era hojalatero; don Eladio peluquero y mago; el señor Bela, sastre; Ramírez era maestro albañil, Facunda, lavandera, y ña Juana vendía chipá ¡Ay! que ricas olían las chipas. Por donde pasaba ña Juana quedaba una estela de aroma, a pesar de que las llevaba envueltas con un mantel que parecía de espuma de tan blanca y crujiente. Ña Juana caminaba como una garza equilibrando sobre la cabeza, la gran canasta de chipa, más allá del vecindario.

Dody era puta -eso decían las señoras-. No conocíamos en qué consistía su trabajo, pero sabíamos que se ganaba la vida trabajando de puta.

Había un almacén de suelas donde además se remendaban zapatos y se colocaba media suelas; una carnicería, un barcito lleno de moscas.

Papá tenía una tienda. De un lado estaba el armario, con el vidrio siempre sucio, donde se exhibían las gabardinas, los poplines, las sedas, los tules de novias, envueltas en celofán, para que no los destiñeran el sol que entraba por las dos puertas y se quedaba hasta el anochecer. El polvo se pegaba a las envolturas opacando el brillo de los celofanes.

En otra estantería expuesta a la polvareda, formando una escalera multicolor estaban el añapire; los lienzos y las telitas ordinarias con estampados vistosos, que eran las más vendidas.

En otro estante más amplio que el primero se encontraban los jarros, las ollas, los platos, las cajas de clavos y tornillos; los rudimentarios implementos de cultivo y labranzas, mezclados con el aceite de bacalao, el ungüento de soldado, el mentolathum, la cajita de geniol, con la cara de un pobre señor cruelmente pinchada de alfileres y prendedores con su expresión de dolor, en un mensaje publicitario incomprensible para nosotros. Esas estanterías contenían todo lo que se pudiera imaginar como necesario y vendible, opacados por el color marrón de la tolvanera continua de la calle. "Casa don Patricio" tenía todo, pero no vendía aguja. Un día papá se hartó y decidió no vender más ese objeto diminuto, que no le permitía comer tranquilo, porque justo cuando se instalaba en la mesa con el cuchillo y el tenedor llegaba algún niño a pedir aguja.

Papá le entregaba la aguja clavada en un pedacito de diario y el niño se iba; pero apenas se disponía a retomar el cuchillo y el tenedor o la cuchara de la sopa, el niño regresaba con aquellas cantinelas:

- Mi mamá quiere que le cambie por una aguja más finita porque es para coser seda -papá puteaba despacito e iba a cambiarla.

- Mi mamá necesita otra más gruesa porque ésta no le sirve.

Entonces él decidió no vender nunca más aguja. Desterrar para siempre del inventario ese objeto minúsculo que no le permitía tomar de corrido una sopa caliente.

Contiguo a la tienda estaba el gran depósito de frutos del país: fardos de tabaco como oscuros e inmensos ladrillo, sobre los que trepábamos hasta el techo y blanda montaña de algodón que parecían nubes arrancadas del cielo; los barriles de hojalata de petit grain y los barrigudos toneles de roble de caña, juntando los olores de tabaco negro, tabaco rubio, esencia y caña, materializando en el aire un aroma espeso.

En plan de ganarse la vida, el griego Panaioti se dedicaba al negocio de compra de cueros silvestres y Vurlioti era Contador Público. No sabíamos en aquel tiempo qué contaba en público; imaginábamos que contaría algunos chistes sin gracia, o tal vez, historias de su país lejano y del valor que se necesita para cruzar el mar, o simplemente el mecanismo del timbre instalado en la puerta de su casa. Su profesión era para nosotros tan misteriosa como la de Dody.

Tuvo que pasar años para que supiéramos que un Contador trabajaba con números. Pero no de la misma manera que nosotros. No era cuestión de sumar, restar y multiplicar, sino una forma mucho más complicada, que mezclaba todas estas y le agregaba otras operaciones. Dody era en aquel tiempo la única puta. Cuando los muchachos llegaban a cierta edad y ciertas partes de su cuerpo comenzaban a tener vida propia, los padres le entregaban una suma de dinero y le aconsejaban ir a pasarla noche con Dody.

Al filo de abandonar la niñez supimos la historia de los griegos. Habían venido de Atenas; salieron cuatro muchachos, pero solo tres llegaron a América; el cuarto compañero murió en la oscura bodega del barco carguero y tuvieron que tirarlo al mar, al tercer día, cuando empezaba a oler peor que ellos. Llegaron al puerto de Buenos Aires y allí se despidieron.

Panaioti y Vurlioti se reencontraron por obra y gracia del destino en Golondrina, para ser parte de esta historia que mi madre y yo elaboramos en nuestra angustiada mudez. El tercero que tenía nombre de filósofo, se convirtió en uno de los hombres más rico del mundo y gozo de los favores de mujeres famosas, entre ellas la María Callas y terminó casándose con la viuda de América.

En la provincia de Salta -hacia donde fue-, el gordito Panaioti se caso por primera vez, cuando contaba diecinueve años; había quedado huérfano muy pequeño y más que esposa, buscaba una madre. Esta esposa antes de dos años, le dio dos hijas. Él parecía adorarlas. Pero apenas la segunda niña empezaba a gatear, Panaioti las abandonó.

Con solo una muda de ropa enfiló para Santiago del Estero. Allí trabajó duro unos meses y de nuevo fue herido por la flecha de Cupido. El objeto de su pasión estaba casada, pero como era una pasión compartida ella abandonó al marido y fue a vivir con él; a los nueve meses tuvieron un hijo, y cuando el niño iba por los ocho meses, la mujer se suicidó. Para cuidar al pequeño huérfano, contrató a la hermana menor de la difunta, y ésta exactamente a los nueve meses también parió un niño del reciente y dolido viudo. Cuando los dos varoncitos -hermanos y primos al mismo tiempo- se habían estirado un poco, Panaioti, nuevamente se escapó y llegó a Paraguay. Se instaló en el departamento de Cordillera, donde conoció a Dora, una madura maestra de escuela, de lánguidos ojos azules a quien ofreció casamiento. Se casaron con gran pompa y fueron a vivir a Golondrina.

En honor de su amada Dora, el ateniense levantó la casa más bella que se vio en la ciudad.

Tuvieron una sola hija, Troya -la que jugaba con nosotros-. Dora era una mujer mayor y para el ateniense era la madre que buscaba, y pensaba que sería también para sus hijos esparcidos por el país vecino.

Para él las tres mujeres anteriores habían quedado en el olvido, pero no los hijos. Tenía la terca idea de reunirlos. Consiguió que les secuestraran a los dos varones, pero el abuelo de las niñas logró impedir el secuestro de éstas.

Ya viejo tuvo otros hijos con una cocinera con cara de caballo por quien abandonó a ña Dora.

Si el inglés era puntual, don Rafael, el novio otoñal no lo era menos.

Todas las tardecitas iban puntualmente calle abajo, evitando las canaletas y afirmándose en su paraguas -que usaba con la misma soltura con que el inglés llevaba su bastón, y para los mismos fines- en los días secos, o lo llevaba como una pequeña calesita chorreada sobre los hombros en los días de lluvia.

Don Rafael, desde nuestra visión de niños era un anciano de doscientos años; luego cuando tuvimos noción del tiempo, descubrimos que en su época de noviazgo en realidad no pasaría de los sesenta. Él también iba de traje, pero no tenía la elegancia del inglés sin nombre; era cortito y barrigón y caminaba tan derecho que creíamos que se había tragado un palo de escoba para mantenerse erguido. Era un reloj que marcaba el horario de nuestros juegos.

Entre las seis y las siete de la tarde bajaba hacia la casa de su novia -que no era otra sino la mulata Asunción Rodríguez- y a partir de esa hora las niñas ya no podíamos estar en la calle. Mamá preguntaba si don Rafael ya pasó, y si la respuesta era afirmativa decía:

- Es hora que las niñas estén adentro.

Mamá le tenía mucho cariño por llamarse igual que su padre y rogaba a Dios en sus oraciones para que no fuera al infierno, por vivir en adulterio; una palabreja desconocida, que ella se negaba rotundamente a aclarar.

Pero Dody, la que trabajaba de puta -y a quien le visitábamos a escondidas- nos contó el significado de la palabra adulterio. No nos pareció tan terrible como para merecer el infierno.

Nos explicó también porqué don Rafael siendo casado, tenía novia.

- Los hombres no pueden vivir sin mujer - nos dijo-.

La esposa del adúltero andaba en una silla de ruedas y había dejado de ser mujer.

Dedujimos que la paralítica era cualquier cosa, menos mujer.

El mujerío grande de la parentela real y adoptiva de Asunción, comentaba entre grandes carcajadas que el pájaro de don Rafael estaba muerto, y que ni siquiera Asunción, que tenía muchas artes y mañas para los pájaros, conseguía hacerlo volar.

Esa desgracia comentada como si fuera un chiste nos molestaba.

Muchas veces quisimos preguntarle a don Rafael por el pájaro muerto y consolarlo; pero jamás nos atrevimos. Si Asunción Rodríguez, una mujer alegre y divertida no lo conseguía menos lo conseguiríamos nosotros. Odiábamos a la esposa que no entendía su pena y le mirábamos pasar tan derecho con su palo de escoba adentro y su tristeza por el pájaro muerto. Creíamos.

Don Hermenegildo, me regaló los primeros libros de cuentos. Me introdujo en la Isla de Jauja; me dejó vislumbrar la existencia de las hadas madrinas, que en un abrir y cerrar de ojos podía cambiar el destino poco venturoso de niñas infortunadas y desvalidas como Cenicienta; pero también me dejó espantada de miedo, con las maldades de las madrastras en general.

Don Hermenegildo era un hombre dulce y encantador. Me colmaba de regalos que siempre eran mal vistos por mamá, que religiosamente quemaba las barajas diminutas y los dados, por considerarlos pecaminoso para mi espíritu infantil y para los espíritus en general.

Mamá no le tenía simpatía, porque era anarquista; ella no sabía a ciencia cierta lo que eso significaba, pero decía que los anarquistas eran ateos, razón suficiente para desconfiar y ponerse en guardia, por si un día cualquiera le comiera crudo a uno de sus hijos, especialmente a mí que era su preferida.

Él también era un hombre de traje.

Se veía saludable y hermoso, sin embargo siempre se quejaba de alguna dolencia. Yo le quería tanto como a papá y al tío Mateo y tenía miedo de que se muriera de una de esas enfermedades misteriosas.

A pesar del amor que le tuve puedo recordar la cara y el porte de su mujer, mejor que la de él, aunque a ella la veía en muy escasas ocasiones. Sólo cuando nos invitaba a su casa, y mamá consentía de mala gana que fuéramos, siempre que el tío Mateo nos acompañara. Ña Juana, su mujer no salía nunca de la casa; jamás la vimos en la iglesia, las procesiones o las fiestas de San Juan; ni siquiera iba a la carnicería a comprar carne; vivía como prisionera.

Por el pensamiento de mamá pasa la historia de aquel casamiento: Juana era dueña con título de propiedad de unas cuantas hectáreas, donde pastaban una cantidad considerable de ganado vacuno y unas docenas de ovejas y cabras. Pese a esta pequeña fortuna, Juana ya había perdido las esperanzas de casarse cuando apareció don Hermenegildo y vio que las vacas con sus ubres estiradas y las vaquillas esbeltas y tímidas, las ovejas peludas y las saltarinas cabras eran atractivas -mucho más que la dueña- y que la manera más elegante de pasar a ser el dueño de todos los bienes y de transferirle a ella todos sus males, era ofreciéndole casamiento; así fue como se casaron, según los recuerdos de mamá.

Así como era dulce y tierno conmigo era duro con su mujer. La llamaba con una voz autoritaria. Con el mismo tono con que el comisario llamaba a los reclutas.

- ¡Juana!

El nombre sonaba como un metal frío que ningún fuego pudiera entibiar.

Ña Juana no tenía edad; caminaba encorvada como las brujas de los cuentos que me regalaba don Hermenegildo. Su cara no era de vieja, pero quedaba a la altura de sus rodillas.

Nos miraba con un odio indisimulado y a toda orden o reclamo de su marido respondía: ¡sí, señor! Igual que los reclutas.

Usaba un rodetito minúsculo en el medio de la cabeza. Yo le temía; imaginaba que en un descuido de su ¡señor! me tiraría al pozo lleno de culantrillos y que luego se enderezaría para caminar, se soltaría las pelotitas amontonadas sobre su cabeza y nadie reconocería en ella a la mujer malvada que en un descuido de su ¡señor! me había despachado al otro mundo vía pozo. Nunca la escuché decir otra palabra más que ¡señor! ni le escuché otro tono. Ignoro si ella conocía otros vocablos o si había reído alguna vez, o si cuando murió la acomodaron sentada en el cajón.

Don Hermenegildo llegaba de visita todas las tardes, vestido con su traje negro y su pañuelo de seda blanco en el cuello, su olor a lavanda y los zapatos brillantes, como si no hubiera caminado el trecho de polvo o barro que mediaba entre su casa y la nuestra.

Mantenía con papá acaloradas discusiones sobre Dios, religión, organización obrera, proletariado y otros temas. A veces papá se sulfuraba; sus ojos claros refulgían de un modo inusitado y asumía actitudes amenazantes con el puño levantado, pero don Hermenegildo se mantenía tan calmo, que papá carraspeaba para disimular y la discusión continuaba.

Que el inglés y los griegos y Don Rafael vistieran traje no era extraño porque eran gente de ciudad. Golondrina era pequeña y primitiva, pero ciudad al fin, y don Hermenegildo igual que nosotros en aquel tiempo vivía en Aguazul, un poblado rural donde la mayoría andaba descalzo y cagaba en los yuyales. En Aguazul vivimos hasta la noche de la huida. De ahí fuimos a Golondrina.

AGUAZUL

Aguazul tenía todo lo que pudiéramos apetecer para construir un mundo encantado: lagunas que poblábamos con dragones; bosquecillos con duendes y hadas; arroyos con piedras preciosas y esteros llenos de peligrosos atractivos. El pantano y el pueblo comenzaban -o terminaban- exactamente en nuestra casa, según se llegaba o se iba, lo que no era de mucha importancia.

Aguazul tenía no más de tres docenas de casas, incluyendo la escuela, la alcaldía policial, el oratorio y el correo. Las casas estaban repartidas -lo decía mamá- sobre una cruz de Caravaca: sobre el brazo corto nuestra casa, pegado a nuestro patio la alcaldía; enfrente la carnicería siempre llena de moscas y la panadería que horneaba dos veces por semana llenando con el aroma del pan el pueblo entero y dejando que el olor entrara por debajo de las sábanas a desperezarnos con placer.

Sobre el brazo largo, de un lado el oratorio y el correo y del otro, la escuela y las demás casas. Al final del brazo largo vivía ña Belén, una viejita desdentada que para delicia nuestra y desesperación de ella estornudaba setenta veces cada mañana, poco antes que comenzara a sonar la campana de la escuela; ña Belén además de ofrecernos el ejercicio de contar del uno al setenta, mediante la catarata de sus estornudos, era dueña de un mono que cuando llegábamos en tropel los niños del vecindario, nos mostraba aturdido y alegre su oscuro genital con sombrero.

El soporte vertical de los brazos era el terraplén que le unía a Aguazul con Golondrina por un lado, y con las gentes de arriba, por el otro. La gente de arriba -según papa- era la que producía lo que se come, se viste y se fuma. Ni el pensamiento de mamá ni mis recuerdos pueden precisar cuándo la gente de arriba comenzó con la fiebre de plantar caña dulce. Recordamos que don Fernando, un antiguo camarada de don Hermenegildo, quien después de la revolución renegó del anarquismo y se afilió al partido de gobierno y consiguió instalar una fábrica de miel a tan solo doscientos metros del oratorio, atrayendo para la cosecha a forasteros que llegaban como las golondrinas, esos pajarillos oscuros y revoltosos que se anidaban en el sitial del coro en el oratorio, llenando de picazón a los niños, que le encontrábamos un misterioso encanto al oscuro desván.

Los cosecheros también llenaban de picazón a las muchachas que esperaban el año siguiente con un recién nacido.

La peonada se marchaba al terminar los afanes de desplumar caña dulce para alimentar los trapiches y las calderas donde hervía día y noche el mosto oscuro, sobre la fogata inmensa donde refulgían enormes trozos que parecían de oro. A su alrededor se armaba verdaderas fiestas, llenando de barullo las noches de invierno con la cachaza caliente que se repartía en jarros de lata.

Más allá de los límites iluminados por la gran hoguera las parejitas apagaban otros fuegos.

Algunos volvían y bailaban de puro contento que la cosecha anterior les dejara con más placer que esfuerzo de su parte un niño hecho; asumían su responsabilidad, armando algún ranchito en la orilla del campo comunal y calmaban con ganas la picazón contenida de la madre reciente, hasta que ambos se apaciguaban e iban también a arrimarse al pequeño lote de la parentela, llevándose el ranchito sobre una carreta.

Sin embargo, ña Lucía, plantadora de cebolla morada, desde su tatarabuela continuó con lo mismo. El resto de la población reemplazó los cultivos de maíz, poroto, mandioca y maní, por caña dulce y la pobreza se transformó en miseria.

¿Allí comenzó mi vida? No lo sé. En realidad, no estoy segura quien soy.

¿Soy Lucía la plantadora de cebollas o Belén, que estornudaba setenta veces cada mañana. ¿O tal vez Anamaría, la maestra que les enseñó a leer y escribir, sumar y restar a mamá y a sus hermanas, después de ser repudiada por embarazarse sin tener marido?

Mamá ni sus hermanas fueron a la escuela. Mi abuela, que vivía sin curarse del espanto por las revoluciones que se presentaban en cualquier momento, con su carga de persecuciones, crímenes y violaciones consideraba peligroso mandar a sus hijas, cruzando parajes desolados para llegar al ruinoso lugar donde se impartía los rudimentos de la enseñanza, decidió encargarse ella misma de sus hijas para que aprendieran las letras suficientes para leer, escribir y entender.

Como por obra de gracia llegó a su oído la desgracia de Anamaría, que a pesar de la escasez de docentes, fue violentamente separada del cargo de maestra y directora de escuela por el grave delito de encontrarse esperando un hijo sin estar casada. Entonces la abuela se hizo cargo de ella y del niño por nacer y ésta se encargó de instalar la escuela con todo su rigor en la casa. Allí mamá y mis tías aprendieron lo que debían aprender en la escuela y bastante más. Lo que nunca aprendió mi madre es a leer con la vista. Si leía sólo para ella lo hacía moviendo los finos labios, lo mismo que cuando rezaba a cualquier hora del día, entre los trajines de la crianza de casi una docena de hijos. Moviendo los labios como si masticara un grano muy pequeño.

Mamá nunca habló de sí misma; su historia la conocí a través de mis tías maternas y paternas. Y más tarde, con la muerte de papá y poco después la muerte de mi hija, desarrollamos la habilidad de penetrarnos el pensamiento, enredando recuerdos y dolores, secretos e intimidades.

Quedamos mudas mucho tiempo. Cuando recuperó la voz, ella se hundió en una especie de senilidad pueril: se convirtió en una niña más entre sus nietas, seguramente para olvidar el peligro del Infierno y la lejanía del cielo.

Isabel, la mujer que ahora esta muda y entrelaza sus pensamientos con los de su hija - también enmudecida por el dolor-, en sus años mozos, fue una lectora incansable. Sustituyó sus placeres con amores y pasiones ajenas devorando novelas y poesías amorosas. De esa manera se convertía en la amante imposible, la ardiente doncella que languidecía en algún castillo o moría de amor sin mancillar su honra.

La casa de Aguazul tenía un solo dormitorio y todas las camas eran del mismo tamaño, incluso la matrimonial. Dormíamos de a dos; luego de a tres, y el más pequeño de turno en una hamaca, que dividía el cuarto.

Acostados y arropados, mamá nos relataba la tragedia de Capuletos y Montesco, y yo creía que Verona era cerca de Villarrica y que la señorita Elena, la directora de la escuela de Aguazul, amiga de mamá, lo era también de la mamá de Julieta; que el jorobado de Notre Dame era primo del tío Mateo, que hablaba con una voz gangosa que sólo nosotros entendíamos, porque en su juventud una mujer despechada le regaló un cigarro empayenado y los gusanos le comieron casi completamente la nariz.

Creía también que Oscar y Amanda eran parientes de don Abrahán -un amigo de papá- cuyo único hijo se llamaba Oscar, un nombre raro en Aguazul, donde los nombres comunes eran Filemón, Nazario, Nepomuceno, Bonifacio, Teódulo, Emeterio, nombres que cambiándole la última letra y en raras ocasiones la última sílaba, daba igual para bautizar a una niña o a un niño y que Santa Genoveva de Brabante había sido conocida o amiga de mamá o tal vez prima de mi abuela y comadre de mi tía abuela Isabel.

Isabel es también el nombre de mi madre. Ella siempre se sintió identificada con la prima de María, la madre de Jesús y durante mucho tiempo yo presumí diciendo que Jesús fue mi tío y que nosotros éramos parte de la sagrada familia.

En la casa había cajones llenos de libros; nadie nos prohibía leerlos, pero si estaban guardados, no eran aptos para niños. Por eso me atraían tanto. Para leerlo me levantaba de madrugada supuestamente a estudiar -y entre bocado de maní con canela que mamá preparaba para que no me fuera a tomar debilidad en la cabeza-, y en vez de empaparme con las tablas de multiplicar, la suma o la resta, leía "Malditas sean las Mujeres". El epígrafe de un señor Shakespeare en la primera página: "La mujer es un manjar destinado a los dioses cuando no lo guisa el diablo", me producía una cierta inquietud, pues yo era un comienzo de mujer y sabía cómo se hace un guiso, y por lo que lograba entender mi destino era ser guiso, para los dioses o para el diablo, al final quién engullía el guiso, era lo menos importante.

No recuerdo cuantas madrugadas me llevó leerlo; estaba fascinada por frases incomprensibles que recitaba frente al espejo: "Soy culpable de tantas muertes; la de Gilberto, la de mi madre, la de mi amante y la del feto que abortaron mis entrañas". El cristal del espejo me devolvía mi diminuta imagen, pero no me aclaraba el enigma. No sabía qué significaban feto, abortar, ni entrañas; esta última palabrota la había escuchado más de una vez metida en alguna frase dicha por mujeres refiriéndose a otras mujeres, como una mujer sin entrañas y siempre con un tono condenatorio.

Ante tantos enigmas decidí compartir la lectura con mi maestro de cuarto grado, para que él me aclarase el significado de las palabras misteriosas. Una semana después mi maestro le llamó a papá para reclamarle su poca cordura en dejarme leer un libro inmoral.

El dios de la sabiduría a quien le entregué con ciega confianza mi primer secreto, me traicionó.

No recibí ninguna paliza, pero nunca más me permitieron estudiar de madrugada y mi bolsa de escuela era minuciosamente revisada. A partir de ahí sólo se me permitió leer historias de santos y santas. Pasó mucho tiempo para que volviera a meter mis narices en las cajas de libros.

Cuando volví a hacerlo, lo primero que leí fue el Kama Sutra. Con que asombro devoré los treinta y seis capítulos, que me permitieron verle a mis padres más vulnerables, al mismo tiempo que me daba armas para la guerra ya declarada que se había establecido entre ellos y yo desde el día de la menarquía, que coincidió con el descubrimiento en una operación FBI de pesquisa, en mi bolsa de colegio de una esquelita enviada por mi niño enamorado. Pero eso no ocurrió en Aguazul sino en Golondrina.

¿Mi vida comenzó cuando mi madre tuvo contracciones de parto en medio del río, mientras huían con mi padre y alguna parentela con rumbos ignorados durante la última revolución y nací deprisa en un cachiveo haciendo mi tía de improvisada partera entre tanto, los hombres miraban el río para proteger el pudor de la parturienta?

Lo cierto es que nací en un país de revoluciones y revueltas continuas, como nacieron mis padres: papá durante la revolución del "Tren fantasma"; mamá en la de Chirife y yo en la revolución contra Morínigo. Pero todo eso fue antes de que nos instaláramos en Aguazul, donde llegamos en el ‘49, y durante los ocho años que vivimos allí, papá y mamá se dieron a la tarea de tener hijos. Uno cada año.

Allí nacieron todos mis hermanos y la pequeña Libertad.

Yo me llamo Victoria, fui la primera con suficientes bríos para vivir y ser feliz, después de las tres niñitas que nacieron muertas. Por eso mi nombre.

Por eso también al octavo día de nacida -aunque vivían en la clandestinidad-, papá alquiló una carreta y viajamos un día completo para que me bautizara un cura de sotana y tonsura. No quiso saber nada de facultado o agua del socorro, como se hacía habitualmente con los niños nacidos lejos de la presencia de un sacerdote.

Al día siguiente de mi bautizo, papá fue al registro civil más próximo disfrazado de anciano, y él mismo escribió mi nombre en el libro, fingiendo que le temblaba la mano, para asegurarse que Victoria no sería cambiado por Victorina. Le aseguró al encargado que era el abuelo de la niña, simulando la risa tonta y feliz de los abuelos.

Muchos años después, me contaba que había elegido mi nombre tan pronto supo que sería padre nuevamente, como una manera de protegerme y protegerse, asegurándome que estaba obligada a la felicidad.

A mi hermana, la pequeña, le bautizaron, Libertad.

Las dos mujeres estamos en los extremos, con esos nombres tan imponentes, Victoria y Libertad. Los varones llevan los nombres de los pocos hombres de la familia de papá: Héctor, en memoria del único hermano que tuvo, y que murió asesinado cuando papá era aún un niño, y de quien conservaba como único recuerdo impreciso los ojos abiertos y sorprendidos.

Después de Héctor a mamá le nació otro niño muerto, a quien no le pusieron ningún nombre, y hasta hoy creo que debe vagar por el infinito entre tantos otros pequeñines, sin saber quién es, bajando la cabecita pelada, cuando le preguntan por su diminuta identidad. Yo le llamé en mi corazón de niña, Palito Azul, porque recuerdo haberlo visto tieso y azul, cuando en un descuido de la partera entré al cuarto que era el dormitorio, y le vi con los bracitos cruzados, enteramente azul y las uñitas moradas, atravesado sobre el pecho de mamá, que lloraba silenciosamente, acostada sobre unas sábanas ensangrentadas. Se me quedó para siempre la idea de que el dolor es la ausencia total de sonidos -tal vez por eso, para elaborar nuestro duelo, ella y yo elegimos la mudez-.Toqué el cuerpito y sentí que el frío que lo envolvía era mayor que su tamaño, entonces lloré también con toda la quietud y el silencio posible para una niña, rebosada de preguntas.

El día se volvió noche; no sé si porque realmente se fue la claridad o porque mis ojos estaban cegados de salmuera.

En esa oscuridad sin hora acompañé a papá a enterrar a Palito bajo el floripón.

Me explicó, como si yo pudiera entender, que el dolor aumenta las fuerzas del espíritu y que podemos llegar a través de él a encontrar encanto y alegría en las pequeñas cosas, porque descubrimos que todo es efímero, pasajero, y que la vida nos fue dada para disfrutarla, que la felicidad siempre vuelve, si no le cerramos la puerta del alma.

Pasó mucho tiempo para que entendiera.

Terminada la ceremonia del entierro, me alzó en sus brazos, me rascó la cabeza y me cantó una canción inventada hasta que el sueño me venció.

En la elección de los nombres de sus hijos mamá no tuvo participación. Todos los eligió papá.

Mis hermanos se llaman, Héctor, Simón, Víctor, Bernardo, Javier, Ernesto, Rafael y la pequeña Libertad.

Simón, por el tío -figura masculina constante de su infancia- que ocupó el lugar de padre -su madre era soltera- y le formó, como hombre de lucha -su expresión favorita-; Víctor el único tío paterno, de quien recordábamos solamente su descomunal estatura y sus trajines de ama de casa; el que se ocupaba de las labores domésticas en el equipo que formaban con el abuelo Bernardo -nombre repetido en uno de mis hermanos- y la tía Tomasita. De quien guardamos el recuerdo de los ojos como miel reposada, iguales a los de papá, como así también la risa contagiosa y fácil. Javier por el hijo de la tía Tomasita; Ernesto por su abuelo desconocido y como ya no quedaba ningún pariente que homenajear, hizo una concesión: al menor le puso por nombre Rafael, como mi abuelo materno.

Cuándo y cuánto recuerdo, no sé si de verdad recuerdo o es la memoria de mamá que entra en mi memoria en la medida que ella se encorva e inclina la cabeza para quedarse ausente, convertida en un arco triste bajo el cual no cabe mi nombre. Entonces su silencio me cuenta desordenadamente historias mezcladas que no son de nadie, pero que de tanto en tanto parecen dar sentido a los sinsentidos.

En Aguazul vivimos bastante tiempo.

El tiempo siempre es bastante en la infancia.

El estero era fascinante y explorarlo una aventura gloriosa. Encerraba todas las maravillas. Estaba dividido en cuatro pedazos. Lo partía en dos el terraplén, y en dos más el canal que mandó abrir papá, para desaguar el patio que con cualquier llovizna de nada, se convertía en un pantano lleno de sapos y culebras.

Antes llenó el patio con plantitas de eucaliptos, porque le dijeron que era bueno para secar terrenos anegadizos, pero sólo con el canal, la agüita que manaba con las pisadas se juntó con el agua del zanjón para marcharse en un desfile quieto y sin fin hasta la laguna que habitaban los pequeños yacarés.

Estos saurios se tostaban al sol semejando cortezas de árboles de tan quietos que se quedaban en la orilla; más de una vez caminamos sobre sus lomos creyendo pisar alguna corteza de madera, hasta que se movían bajo nuestros pies, provocando en nuestra imaginación historias de heroísmos o cobardía, conforme a las conveniencias del caso, pero siempre apresurando los latidos del corazón y la ligereza de las piernas.

El estero era fascinante; pasábamos horas juntando cangrejos, recogiendo huevos de ranas para estrujar el racimo rosado, que dejaba escapar entre los dedos unas lágrimas espesas, dejando en las manos un olor repugnante o mirando el vuelo de los tuyuyúes blancos y grises.

Atrapábamos a los habitantes ocultos y discretos del estero para bautizarlos con nombres de personas según el parecido: al gusano pardo de ojos saltones le llamamos don Hilario, éste era un señor inmenso de piel amarronada y cabeza de cepillo, que se abotonaba la camisa sobre la nuez de Adán y los ojos le saltaban como al gusano; los renacuajitos eran tiernos como los hijos de Lucila, una mujer menuda y oscura que paría más de un hijo por año; los grandes caracoles con su casa gris a cuesta, solo podían llamarse ña Vangelista.

Ña Vangelista, tan preocupada como mamá por no merecer el cielo.

Los días que el padre Anastasio iba para la fiesta de San Juan, mamá con unas sábanas, improvisaba un confesionario y desde un lugar oculto, yo y Simón oíamos las confesiones: supimos así que hay pecados veniales y mortales. Los mortales llevan directo al temido infierno, sin escala en el purgatorio.

Ña Vangelista siempre confesaba pecados mortales, aunque los mismos se volvían veniales cuando lo confesaba el don Felipe -cururupyta- por su parecido con el temible sapo.

Ña Vangelista comenzaba su confesión haciendo la señal de la cruz atropelladamente, como si espantara moscas, confesando lo mismo que en la confesión anterior:

- Perdóneme padre, no aguanto más. El Tranquilino, apenas nos echamos en la cama, en vez de dormir mete su mano donde usted sabe; se me sube encima y aunque tire afuera, o yo contenga la respiración como me recomendaron, me hace otro hijo, y yo no quiero más hijos padre; somos pobres. ¿Es que no se cansa nunca? Trabaja duro todo el día, pero igual. A veces, quiero cortarle las manos y el pito, pero de qué vamos a vivir si le corto la mano. Ese es mi pecado, padre, no tengo otro.

Oíamos la respiración del cura, que tardaba en responder hasta que por fin contestaba:

- Ese único pecado, hija mía, te puede llevar al Infierno. Te comprometiste a aceptar todos los hijos que Dios te mandara, y ser una buena esposa. Tu obligación es satisfacer los deseos de tu marido. Reza como penitencia diez Padrenuestros con Avemaría y gloria, y que Dios te perdone.

Sin embargo, a don Felipe que confesaba no aguantarle a ña Bartola, su esposa, le decía aclarándose la garganta:

- Hijo mío, esas cosas pasan. Podés buscar algún consuelo, toda vez que no le hagas faltar a tus hijos el pan de todos los días. Los caminos del Señor son duros, pero el Señor no lo es. Reza un Padrenuestro con Avemaría y gloria y que Dios te acompañe, hijo mío.

Mamá sonríe con benevolencia por aquellas travesuras, que quedaron atrás en el tiempo.

Las fiestas de San Juan comenzaban una semana antes del día del santo patrono.

Eran días de gloria. Mamá olvidaba toda vigilancia y nosotros que teníamos el negocio de la navegación -cobrábamos un guaraní por un paseo en la batea de mamá, por el canal que considerábamos nuestro- y cuando llegaba la fiesta de San Juan y se instalaba la calesita, teníamos más dinero que cualquiera, y subíamos en los caballitos hasta que de tantas vueltas la comida - que alguien, en medio del tumulto de mujeres en la cocina, nos había dado para que comiéramos deprisa, sin molestar- nos subía agria a la garganta.

En esos días, mamá sacaba del baúl sus manteles de lino y sus porcelanas inglesas.

Había tantos comensales que cada comida se servía en dos o tres turnos. Era un constante sacar y poner la mesa.

En el primer turno del almuerzo y la cena acompañaban al padre Anastasio: el comisario, el juez, el maestro que me traicionó, la señorita Elena, directora de la escuela de Aguazul y por supuesto papá.

Mamá se lucía con sus conocimientos culinarios preparando patos rellenos, pavos borrachos y lechones, que llevados a la mesa parecían querer voltearse y volver al chiquero o al gallinero y solamente la señorita Elena, que tenía título sabía que esos animalitos no estaban en la mesa como invitados, sino para que comieran el cura y su comitiva. Ella, cortaba porciones iguales e iba sirviendo en los platos sobre crujientes hojas de lechuga, con la misma destreza con que manejaba las sílabas, las tablas de multiplicar, la regla de tres simple o los trabalenguas con que trataba de ablandar la lengua entumecida de los niños para leer correctamente, respetando las comas y los puntos, no tragarse las s y distinguir la b de burro de la v de vaca,

Servidos todos los platos, le pedía al sacerdote que bendijera los alimentos. El cura tragaba saliva, y la nuez de Adán le subía y bajaba mientras decía con rapidez y en latín algo, que -suponíamos- no lo entendía ni la señorita Elena, a pesar del título.

En el segundo turno de comidas se sentaban a la mesa los miembros de la Asociación Cristiana de Trabajadores y algunos invitados especiales y en el tercero los colados.

Las mujeres que ayudaban en la cocina, apenas tenían tiempo de arrodillarse un rato en el improvisado confesionario y contar sus pecados, más atenta a que no se queme el arroz o no se derrame la leche, que a las penitencias que le imponía el confesor.

Los primeros tomaban unas botellas de buen vino y se demoraban en la mesa mucho más allá de los postres. Los que se sentaban después a veces también les alcanzaba algo de vino y los arrimados solo agua.

Yo era muy hábil para disimular que estaba dormida o que me concentraba en mis juegos para escuchar las conversaciones inconvenientes para mis inocentes oídos. Así fue como pesqué lo que comentaban sobre el padre Anastasio: que se acostaba con Efigenia, una infaltable convidada al primer turno de la mesa. Decían que el cura amanecía entre sus piernas, a pesar de que las piernas de Efigenia eran bastante cortas y el cura algo robusto. No me pareció mal, todo el mundo se acostaba con alguien. Mamá con papá; yo dormía con la pequeña Libertad y a veces me mojaba ella y otras le mojaba yo. Pero como lo escuché en el tono de los secretos sólo se lo conté a Héctor; él le contó a Simón, éste a Víctor y Javier, y así la noticia llegó a la escuela.

En los grados superiores había niñas no tan niñas, por su tamaño y edad. Ellas en los recreos se iban con el maestro -el que le llamó la atención a mi papá por dejarme leer libros inmorales- y él se recostaba en sus faldas y a veces metía sus manos debajo. A ellas sí, les pareció mal que se dijera tal cosa.

Por ese tiempo comenzó la construcción de la catedral de Golondrina y se planeó también la creación de una Cooperativa de Crédito y Consumo, y una escuelita para niños pobres. Nunca preguntamos para qué. En Aguazul no había niños ricos, ni sabíamos de su existencia.

Un domingo de invierno se colocó la piedra fundamental donde a más de treinta años se terminaría de construir la catedral. La ceremonia fue más parecida a los juegos que inventábamos: los padrinos colocaran una piedra en un hoyo, y luego el sacerdote lo bendijo en latín.

No lográbamos imaginar cual sería la diferencia entre la escuela para niños pobres y la nuestra. La escuela a la que íbamos, era un caserón de tabla sin pulir, igual que los pupitres con un pizarrón clavado en la pared. Creíamos que éramos todos iguales; sólo nos diferenciábamos por el olor, porque nosotros nos bañábamos con jabón palmolive dos o tres veces a la semana, en los días de calor y en los días fríos nos lavábamos el culo, con la misma frecuencia, con el agua tibia que preparaba Melchora y los otros niños al parecer no tenían esa costumbre. Los demás sólo se tiraban al agua oscura de la laguna, cuando el calor no tenía otro remedio que el chapuzón, pero sin fines higiénicos por lo que siempre despedían el áspero olor a sudor y suciedad que saturaba la sala de clase. Otra diferencia minúscula consistía en que nosotros teníamos zapatos y ellos iban siempre descalzos.

Nosotros también nos escapábamos de la vigilancia de Melchora e íbamos en tropel a la laguna; ahí en el agua negra entre un montón de chiquillos y chiquillas y gente grande que iban a bañar sus caballos o mulas, nos dábamos la gran vida nadando bajo la panza de los cuadrúpedos y descubríamos desconcertados los secretos corporales celosamente guardados, expuestos con inocencia, olvidados de su existencia vergonzosa en la laguna; así debió ser el paraíso del que hablaba mamá. Claro, el agua de ese lugar no sería negra como ésta.

Esos fueron los años que mamá pareció feliz.

Sólo de aquel tiempo ella calca en mí pensamiento sus memorias de felicidad, mientras dormita ausente en su silla de anciana incomunicada con el mundo.

Ella mezcla los lechones rellenos y las comilonas de Aguazul, con la aventura de su hermano Hernán, que compra galleta y azúcar, con los diez pesos que le paga un soldado que viene con permiso del Chaco. Por esa paga le lleva hasta su casa. El soldado tenía miedo a que le detuvieran los jaguaperö. Ese era un nombre despectivo con que la gente les llamaba a los miembros de una organización, creada, en principio, para atrapar a los desertores y enviarlos al escenario bélico. Lo integraban quienes ya habían sobrepasado el límite de la edad requerida para prestar servicios en el frente de batalla. Pero al poco tiempo los mismos desertores se infiltraron dentro de la organización, persiguiendo con saña a quienes venían con licencia. Sin ninguna consideración rompían el certificado de permiso; les despojaban del dinero y lo mandaban de vuelta al frente, antes de llegar a destino: era la otra guerra.

El día que recuerda mamá, su hermano Hernán había ido a Pueblo Cebollón -que luego sería rebautizado con el nombre de Golondrina - allí había nacido mi abuela Malva-, a depositar unas cartas para sus hermanos que estaban en el Chaco.

El tío Hernán solo tenía doce años. Ya estaba regresando, y cruzar el largo y desierto campo le producía un oscuro temor y para darse ánimo, iba silbando con todas las fuerzas de sus pulmones, cuando escuchó otro silbido más fuerte que el suyo; volteó la cabeza y vio a un soldado agazapado en el espeso pajonal, haciéndole señas. Tío Hernán se acercó con cierto temor. El soldado le ofreció diez pesos por hacerlo llegar a destino y el tío Hernán aceptó: pensando en sus hermanos y en la cantidad de galletas y azúcar que compraría por ese dinero.

De vez en cuando mamá sonríe con sus finos y descoloridos labios, le causa gracia mezclar tantos recuerdos; otro rato alguna lágrima solitaria se hace camino en los surcos de su cara.

Ella no sabe que soy ella, que soy su memoria y la mía.

Sentí que era ella, cuando mi niña se movió por primera vez en mi panza, pero más ella me sentí al pujar en los partos hasta que los frutos maduros de mi amor se desprendían de mí, buscando el camino para abandonar el pequeño mar lechoso de mi vientre, dejándome adormecida en un cansancio gozoso. Soy parecida a ella en algunas cosas. De ella tengo esas tristezas súbitas como las noches de invierno.

………….. .

ÍNDICE

LOS HOMBRES DE TRAJE

AGUAZUL

GOLONDRINA

LA MUDEZ

Para compra del libro debe contactar:

Editorial Servilibro.