|

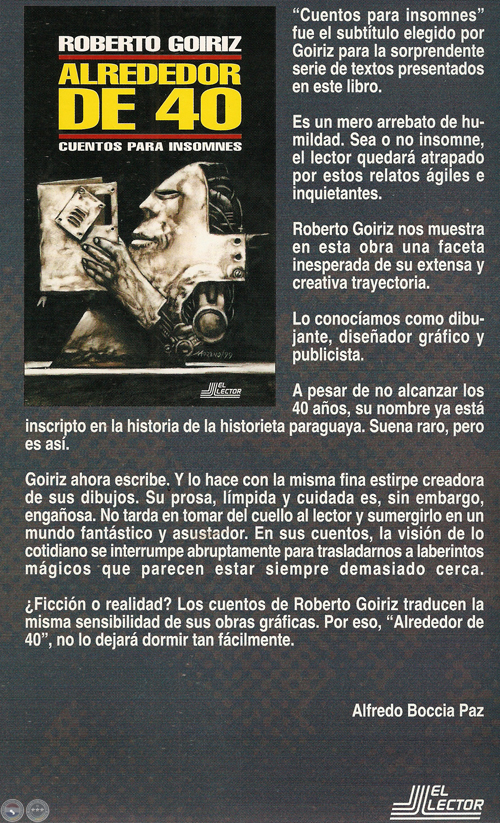

ALREDEDOR DE 40 - CUENTOS PARA INSOMNES

Obras de ROBERTO GOIRIZ

Editorial EL LECTOR

Colección Literaria

Diseño de tapa: JUAN MORENO

Foto de solapa: DANNY ADORNO

Asunción â Paraguay

1999 (112 páginas)

Â

Â

Â

Â

A MANERA DE PRÃLOGO

Â

VAMPIROS EN AÃARETA'I

O LA NARRATIVA PARAGUAYA DEL NUEVO MILENIO

Â

Durante mucho tiempo, la escasa aunque visceral narrativa paraguaya discurrió casi exclusivamente entre lo rural y lo histórico.

La recordada escritora compatriota Ana Iris Chávez de Ferreiro me lo dijo, mientras compartÃamos un refresco en la redacción de Ãltima Hora: "Alguna vez me gustarÃa leer un cuento o una novela paraguaya en donde los personajes no sean siempre el comisario, el paâi, el juez de paz, los campesinos de alguna perdida compañÃa del interior, los mensú en los yerbales o esos héroes de la época de la colonia, de la independencia, de la Guerra del 70 o de la Guerra del Chaco".

Ni nuestros más grandes autores, como Augusto Roa Bastos o Gabriel Casaccia, pudieron escapar a los arquetipos de esa limitada temática. Si la literatura es un reflejo de la sociedad, ¿qué otra cosa podÃan hacer los escritores que reflejar ese Paraguay profundo, que vivÃa de sus mitos del pasado, que se desgarraba en la intensidad de sus dramas sociales, en medio de un agreste y bucólico paisaje?

De la década del 80 para adelante, en la medida en que el campo se iba despoblando y comenzaban a crecer las ciudades, al ritmo de una tardÃa y caótica modernización, también empezó a emerger tÃmidamente la narrativa urbana.

La literatura también habÃa sufrido el proceso de la " descampesinización", neologismo inventado por los sociólogos para explicar el éxodo de las masas rurales a las villas suburbanas. Y entonces las historias de ficción empiezan a cambiar de escenario, para hablarnos de fiscales regresados del exilio, de niñas perdidas en un circo, de zanjas de suburbio ocupadas por cadáveres, de diálogos prohibidos y circulares en algún colegio de élite, de amores de invierno en plazas y parques.

Aún asà quedaba un gran hueco, un vacÃo, un agujero negro. Mientras la globalización de la cultura, dominada fundamentalmente por los lenguajes del cine y la televisión, modificaba los códigos, fabricaba nuevos mitos y generaba nuevas ansiedades colectivas, la literatura paraguaya parecÃa incapaz de absorber las transformaciones y generar nuevas propuestas, que respondieran a lo que algún semiólogo famoso denominarÃa como "el espÃritu del nuevo milenio".

Faltaba algo más que decir, algo más que contar... y entonces aparece Roberto Goiriz.

Caso curioso, Goiriz, empresario y creativo destacado del mundo de la publicidad, tecnólogo de la comunicación, su imagen de ejecutivo posmo convive simbióticamente con la fama de ser uno de los artÃfices del comic paraguayo y un artista plástico de renombre. Como si está versión revisada del Dr. Jekill y Mr. Hyde no fuera suficiente, ahora además se revela como un eximio narrador literario, que abre las puertas de un nuevo campo en nuestra narrativa.

Cultor apasionado del género fantástico o de ciencia ficción, desarrollado con caracterÃsticas tan bien definidas en la literatura del norte por maestros como George Orwell, Arthur C. Clarke o Ray Bradbury, y que en América Latina ha generado una corriente alternativa, uniendo el realismo mágico de Gabriel GarcÃa Márquez con la fantasÃa militante de Julio Cortázar, hasta desembocar en una nueva generación de narradores fantásticos como Pablo Capanna o Angélica Gorodischer, expresadores de lo que un crÃtico bautizó como "la ciencia ficción del tercer mundo".

AquÃ, en el corazón de Sudamérica, es Goiriz quien quiebra el silencio publicando su primer libro de cuentos y creando las bases de lo que quizá alguna vez podamos llamar "la literatura fantástica paraguaya".

En este volumen, "Alrededor de 40 - cuentos para insomnes", están los elementos de la propuesta. Está el paisaje urbano y social de este Paraguay de fin de siglo, con sus multifacéticas crisis, con sus contrastes culturales, con su calor de los mil demonios. Está la misma "delirante realidad" de la que hablaba hace casi un siglo Rafael Barret, solo que hoy se sitúa en los bordes del Apocalipsis milenarista.

En los cuentos de Roberto siempre está la aparente normalidad, la chatura cotidiana, hasta que de pronto algo se quiebra. En algún momento, imperceptiblemente, uno ha cruzado el lÃmite, una frontera, y de pronto ya nada es igual. Entonces uno se mira al espejo en "Alrededor de 40" y descubre que las arrugas del rostro y las canas del pelo ya no están allÃ, y lo que podrÃa ser una bendición, la eterna fuente de la juventud, se convierte en lo contrario, porque el tiempo ha empezado a correr hacia atrás, como las manecillas de un reloj al revés, y uno no sabe a qué tenerle más miedo, si al ayer que es el mañana, o al mañana que es el ayer.

O uno se asoma a la "Sangre en el periódico", a las páginas de esa prensa amarilla tan nuestra, al alma vil de ese periodista que merodea en los pasillos de Primeros Auxilios como un buitre a la pesca de carroña, cuando de pronto termina en medio de una choza miserable, asistiendo al duelo de dos nosferatus centenarios, sorpresivamente trasplantados desde Transilvania a una villa miseria de Asunción, mientras flota la pregunta de quién es más chupasangre, si los herederos de Drácula o el infeliz escriba que ya sueña con titular "Vampiros luchan y matan en Añareta'i".

Al igual que "La campana" o "El libro", o los muchos otros relatos que enriquecen esta entrega, no se trata de extrapolar "Archivo X" o "Millenium" a un escenario de cocoteros y naranjales. Se trata de encontrar las claves locales a preguntas y ansiedades que hoy son universales. Se trata de narrar con un lenguaje vivo y asumido desde lo que hoy sentimos. Historias que van más allá, mucho más allá, pero que nos ayudan a entender lo que somos, mucho más acá.

Se trata de eso, y mucho más.

¡Bienvenido a la aventura literaria, Roberto!

Â

Andrés Colmán Gutiérrez

Â

Â

INDICE

Â

A MANERA DE PRÃLOGO

ALREDEDOR DE 40

LA CAMPANA

EL LIBRO

SANGRE EN EL PERIÃDICO

DESCONTROL

LA ESPERA

EL TAXI

LA PLAZA

LA VISITA

EL PEAJE

MONÃLOGO 1

UN TÃNEL EN EL BARRIO

AYUDANTE DE BIBLIOTECA

Â

Â

ALREDEDOR DE 40

Â

TenÃa alrededor de cuarenta años cuando descubrió que hacÃa varios que ya no envejecÃa.

Aquella entrada que lo preocupaba un tanto, que dibujaba un sendero tortuoso en su frente, aún seguÃa allÃ, pero el final del camino ya no se percibÃa, porque estaba -de vuelta- poblado de cabellos. Cabellos negros, los cuales también eran otro detalle significativo. CreÃa ver todavÃa algunas canas, aquà y allá, pero la sensación que tenÃa con respecto a ellas es que estaban mucho menos agresivas de lo que recordaba.

Terminó el examen ante el espejo del baño, más minucioso que de costumbre, se anudó la corbata azul y salió. No le dedicó al tema más que un pensamiento fortuito, tal vez alimentado por el comentario -falso, seguro- de una compañera de trabajo, quien le aseguró, como de pasada, que se veÃa más joven con esa ropa. Se referÃa a los jeans que vestÃa solamente los fines de semana, preparando el Viernes de Soltero, la camisa a suaves rayas grises y, claro, la corbata azul, que se quitarÃa inmediatamente después de marcar la tarjeta de salida. Ãl pensó, mirándola al mismo tiempo que agradecÃa con otro piropo, si ese aspecto se deberÃa sólo a lo que tenÃa puesto.

Esa noche, ante las manijas que se repetÃan en el bar del centro, el de los perros, y ante el cerebro que se iba nublando lentamente en medio de conversaciones acerca de la selección y las mujeres, cada vez más lentos los unos y más putas las otras, y el jefe, cada vez más hijo de puta, olvidó alegremente el asunto. Sólo lo recordó al dÃa siguiente, con la resaca. O mejor dicho, con su ausencia. Era la primera vez, en años, que amanecÃa relativamente bien, sin ese terrible dolor de cabeza que indicaba lo exagerado que se habÃa puesto con la Pilsen, o sin esos retortijones causados por duendes malvados en su estómago, que finalmente lo obligaban a vomitar hasta el alma. No. Esta vez, se levantó sin demasiados temblores en las piernas, con la panza aleteando sus buenas noticias de paz y tranquilidad, y la cabeza despejada como el cielo de ese sábado. Eran las diez de la mañana, aún no muy tarde como para unirse a los muchachos en el partido de la canchita, allá en la esquina, Se preparó rápidamente, con una extraña agilidad, y cuando llegó fue recibido con silbidos y cariñosos insultos. Finalmente lo dejaron entrar, cuando el petiso RodrÃguez, el que tenÃa un almacén a la media cuadra, alzó las manos en señal de rendición, boqueando para tragar algo de oxÃgeno. Algunos rieron, pero no demasiado, porque se trataba de la señal repetida de una edad y un tiempo que los alcanzaba a todos, o por lo menos, a la mayorÃa. Se ubicó a la derecha, en la defensa, al costado de "Sapukai", un morocho gritón y fornido, astuto para los quites y las devoluciones de pelota. Llevaban un largo e interminable sábado jugando juntos, un sábado que parecÃa haber empezado -aunque él no lo querÃa asegurar- cuando se habÃa separado de Nilda, y habÃa acudido a la canchita con silenciosa y amarga desesperación. Se entendÃan bien con Sapukai, y ese dÃa fue especialmente feliz en cuanto a sus propias respuestas, rápidas, sin vueltas, recuperando pelotas aparentemente perdidas, ganando carreras hasta a Javier, el hijo mayor de RodrÃguez que jugaba en el equipo contrario, y abandonándose a un agradable pin-pon con su morocho amigo cuando se trataba de ir hacia adelante. Esa mañana ganaron, algo tan habitual como los resultados adversos, pero él no pudo dejar de observar todos los detalles de su actuación, como si hubiera una segunda persona en su cuerpo que lo obligaba a ser consciente de lo que estaba sucediendo. Ni siquiera lo olvidó cuando, ya sentados bajo el mango, con el vaso de cerveza recorriendo el grupo y el asado amenazando desde una pequeña parrilla arrimada por un vecino, se produjo una fuerte discusión entre Sapukai y el vecino parrillero. El tema giraba alrededor de Lino-ó, como siempre, pero se diferenciaba de otras discusiones en el rostro ya más que rojo del vecino y los decibeles desconocidos en la voz de Sapukai. Los buenos oficios de Beltrán, el carpintero del barrio, un hombre delgado y de ademanes serenos, consiguieron tranquilizar a los incipientes duelistas, y con un par de chistes picantes, devolver el humor a la reunión. La siesta y el calor de 39 grados apaciguaron aún más los ánimos, y pronto se escucharon los primeros saludos de despedida.

Ya recostado en la cama, con el control remoto en un perezoso zapping ante el televisor de catorce pulgadas, con el ventilador ardiendo falsos vientos refrescantes y el sopor que se adueñaba de sus párpados, se obligó a reconocer que algo estaba pasando. No llevó mucho más adelante el análisis porque ese reconocimiento sincero, algo asà como un acuerdo entre dos frentes opuestos e irreconciliables en su interior, le dio vÃa libre al descanso.

Soñó con su padre muerto. En la escena, algo desdibujada pero al mismo tiempo muy nÃtida en ciertos detalles, como la camiseta de Cerro Porteño que vestÃa el viejo, él le explicaba que habÃa decidido ser ingeniero cuando fuera grande. Incongruentemente, se encontraba con un maletÃn negro en una mano y un par de bolitas en la otra. Se esforzó en verse la cara -algo que en los sueños suele pasar sin necesidad de espejos- pero una fuerza misteriosa lo impedÃa una y otra vez. Tal vez la mirada de su padre, medio socarrona, medio amable. No recordaba su respuesta, por lo menos no en forma completa, pero habÃa sido algo asà como un comentario acerca de la plasticidad del tiempo, la necesidad de retornar a los viejos valores, uno de sus temas favoritos, y el hecho de que él nunca se habÃa dado muy bien con las matemáticas. Lo que sà recordaba con exactitud era la frase final, la frase con la que se despertó, la cabeza ladeada sobre la almohada, la saliva recorriendo un corto y fino trayecto hasta la sábana celeste, y la voz de Juan Carlos Amoroso asegurando desde la pantalla que alguien habÃa ganado el premio a la pregunta que habÃa formulado. Su padre le habÃa mirado, y él habÃa tratado de encontrar la burla en sus profundos ojos marrones, habÃa buscado, pero sólo pudo ver una especie de pozo oscuro e insondable, y al fin le habÃa dicho:

- Pero dejáte pues de joder, mi hijo. Vos no vas a llegar nunca a ser grande.

Se despertó del todo, tomó el teléfono y marcó el número de MarÃa Isabel, su novia.

- Por fin llamas -le dijo ella.

- Me está ocurriendo algo -no sabÃa cómo decirlo, ni, desde luego, esperaba una explicación de su parte.

- Me imagino que es la excusa para no salir esta noche -en la voz de ella podÃa notar el comienzo de una discusión. Aspiró profundamente y habló con suavidad.

- Te paso a buscar a las diez. Un beso.

- Escucháme, Augusto... - pero la voz se perdió en el ¡clak! del tubo al ser colgado.

Esa noche no habló más del tema, aunque MarÃa Isabel le preguntó un par de veces, con cierto recelo, qué le habÃa pasado. Pero no insistió o se olvidó del asunto. Cenaron en una parrillada que le habÃa recomendado Jacinto, un compañero de trabajo, y luego fueron a un motel cercano. Hicieron el amor casi furiosamente, varias veces. Aún despeinada, ella le dijo en el auto, la mano sobre su muslo:

- Se te ve más joven.

Giró la cabeza hacia la ventanilla, y él no pudo o no quiso preguntarle qué cambios especÃficos notaba, aunque se imaginó que su desempeño en la cama habÃa influido en su opinión.

El domingo estuvo encerrado en la casa todo el dÃa. Llamó a su madre y se excusó por no ir a almorzar con ella. Un encuentro de ex compañeros de colegio, le mintió. Detrás de la voz de su madre, que le pedÃa se cuidara con la bebida, escuchó la de su hermana llamando a gritos al hijo más pequeño.

- No te preocupes, mamá -aunque sabÃa que la recomendación habÃa sido automática, sin demasiado interés. Su madre habÃa abandonado todo intento serio de alejarlo del alcohol desde su separación.

A la tarde encendió la radio y buscó en el dial el relato del partido que Cerro debÃa jugar contra Sol de América. Cuando lo encontró, lo apagó. En realidad no le interesaba.

Frente al espejo del baño, volvió a examinarse detenidamente. No se sorprendió al no encontrar canas en su cabello. Por lo demás, nunca habÃa sido muy obsesivo con su rostro, asà que la ausencia de arrugas al costado o abajo de los ojos, en la frente o debajo del mentón, le parecieron naturales. Pero él sabÃa que no era asÃ. HabÃa dejado de envejecer. Y no sólo eso. Estaba rejuveneciendo.

En el trabajo, durante la semana, escuchó con cierto aburrimiento los comentarios que le hicieron acerca de su apariencia. Nadie habÃa notado nada extraño, o por lo menos, todavÃa no lo habÃan hecho.

El fin de semana se inventó un viaje a Ciudad del Este, aunque las únicas carreteras que buscó, sin hallarlas, fueron las antiguas entradas de incipiente calvicie en su pelo. Otras señales, notorias en este momento, estaban constituidas por su estómago cada vez más plano y la erección espontánea de su pene ante el menor estÃmulo. No sabÃa si alegrarse o preocuparse, De todos modos, una visita al doctor estaba fuera de toda posibilidad. ¿Qué le iba a decir? ¿Que estaba muy bien, que por favor volviera en un mes y que le pagara la consulta a su secretaria?

El lunes no fue al trabajo, alegando fiebre y vómitos, aunque jamás se habÃa sentido tan bien. Cuando volvió, el miércoles, notó que lo miraban con mayor atención que antes. En el baño, un compañero se le acercó y lo encaró decididamente.

- Che, ¿qué te hiciste? ¿CirugÃa estética? Date, contá.

- Mbae cirugÃa pio -atinó a decirle, sonriendo nerviosamente, tratando de restar importancia al tema y caminando hacia la puerta. El compañero lo detuvo tomándolo del brazo.

- En serio, Augusto, algo te hiciste. Parecés un pendex.

Trató de soltarse con delicadeza, tratando de no realizar ningún gesto brusco que pudiera llamar aún más su atención.

- Nada, nada, no me hice nada.

Casi huyó del baño, y del trabajo a las seis de la tarde. Caminó por las veredas de Palma, algo enloquecidamente, simulando ante sà mismo mirar vidrieras. Supo que no lo estaba haciendo cuando todo lo que pudo ver fueron cortinas metálicas con fuertes candados, rostros cada vez más escasos y huraños alrededor suyo, y una noche espléndida y llena de estrellas.

Recordó haber leÃdo, hacÃa bastante tiempo, un cuento de ciencia ficción en el que el protagonista viajaba a través de su mente hacia su juventud, su infancia y finalmente el momento de su nacimiento, buscando respuestas a inquietantes interrogantes existenciales o a algún peligro que amenazaba al planeta. Pero esto no se trataba de un viaje a través de la mente. Le estaba sucediendo fÃsicamente, y al parecer, cada vez más rápido.

TenÃa algunos ahorros en el banco, asà que, cuando las preguntas de sus amigos, compañeros de trabajo, familiares y su misma novia se hicieron cada vez más persistentes, se mudó a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, abandonó el trabajo y las visitas a todos sus conocidos, puso en venta su casa a través de una inmobiliaria y se escondió del mundo. Por el dueño de la inmobiliaria pudo saber la insistencia con que lo estaban buscando, no tanta como él habrÃa esperado, pero lo bastante como para comprometer su voluntario alejamiento. Volvió a mudarse, aunque esta vez tuvo problemas para cerrar el trato con la dueña de la pensión, quien insistÃa en que necesitaba una autorización por escrito de sus padres para dejarle alquilar una pieza. Con un poco de dinero extra la autorización pareció dejar de ser importante, aunque la mirada de la vieja conservaba todas sus preguntas intactas.

En dos semanas, ya no se tuvo que preocupar por sus perseguidores o las preguntas de la vieja. De hecho, cualquier preocupación de ese tipo estaba muy alejada de su mente. Todo lo que deseaba era ver los dibujitos en la tele que estaba en la sala de la pensión, jugar con el nene de la pieza de al lado y saborear un cucurucho de vainilla con chocolate en la heladerÃa cercana. SabÃa que todos lo miraban con extrañeza, algunos con verdadero miedo, pero en realidad no le importaba. Tampoco le importó cuando vinieron a llevarlo unos señores de uniforme en un vehÃculo simpático, con muchas luces divertidas.

Los siguientes dÃas los pasó en una nebulosa cada vez más pronunciada. Al principio, habÃa intentado responder a las preguntas afables de sus interrogadores, pero ellos parecÃan no entenderle. Desistió de sus esfuerzos, y se concentró en algo mucho más interesante: su dedo pulgar se habÃa convertido en un objeto desconocido, que intentaba descubrir chupándolo decididamente. HabÃa otras cosas que le ponÃan en la boca, y él los chupaba alternativamente, según tuviera hambre o no. A veces lloraba desconsoladamente cuando lo dejaban en una superficie blanda, pero alejada del calor de los brazos que lo habÃan sostenido.

Murió a los 43 años, aunque en realidad nadie pudo encontrar su cuerpo. HabÃa desaparecido una vez más.

Â

Â

Â

LA CAMPANA

Â

HabÃan llegado al claro del bosque desde todos los rincones de la región.

Juan Carlos y sus amigos dejaron el automóvil al costado de la ruta, bien cerca de donde comenzaba el follaje, y habÃan caminado, más bien se habÃan abierto camino, durante tres horas, entre ramas bajas, pastizales altos y bromas pesadas. Ahora se encontraban en el claro, observando la extraña escena.

Gente de muy diferentes caracterÃsticas parecÃa haber brotado de entre los árboles que los rodeaban. Al costado izquierdo estaba un pequeño grupo de campesinos. Miraban lentamente a todos los presentes, serios y circunspectos, y de vez en cuando intercambiaban rápidas y cuchicheantes frases en guaranÃ.

Ni ellos ni Juan Carlos y sus amigos miraban demasiado hacia el costado derecho. Los pequeños hombrecitos peludos, totalmente desnudos, con ojos enormes y enloquecidos dando vueltas hacia todos lados, los amedrentaban un poco. Todos recordaban las innumerables historias susurradas acerca de ellos en las largas siestas del campo o en los cortos relatos que habÃan leÃdo en la ciudad. Los hombrecitos no parecÃan conscientes de la atención que despertaban, reÃan con sus voces finas o se pasaban de mano en mano un cuenco de miel.

Más al frente estaba el hombre alto. Ãl estaba solo. A su alrededor parecÃa haber un vacÃo: nadie se le acercaba a menos de cinco metros. La distancia era tan nÃtida y uniforme que parecÃa estar marcada con una raya en la tierra. El hombre alto vestÃa una túnica negra, lo cual de alguna manera se le antojaba muy lógico a Juan Carlos. Los hombres altos y misteriosos como aquel debÃan vestir túnicas negras. Además de ese detalle, no parecÃa haber otra cosa lógica en él. El rostro era anguloso, pero unos inconcebibles pliegues de carne le colgaban aquà y allá. Y en cuanto a los ojos, bueno, Juan Carlos hubiera jurado que el tipo no los tenÃa. Ni siquiera tenÃa los huecos o los lentes o lo que sea que deberÃa llevarse en caso que no los tuviera. Ni Juan Carlos, ni sus amigos ni nadie en todo el claro miraba demasiado al hombre alto, asà que después, cuando avanzaban de nuevo por la ruta, mareados de excitación y cansancio, nadie pudo describirlo con mucho mayor detenimiento.

En el extremo del claro, casi ocultos por otros grupos, estaban tres mujeres, los rostros ocultos por pesadas pañoletas, los vestidos amplios y gastados, los ojos refulgentes desde las sombras. Las tres parecÃan rezar a alguna especie de Dios. TenÃan los brazos abiertos, las palmas hacia arriba, las canciones que entonaban juntas y monocordes.

Sin estar en un lugar en particular, varias fieras indecibles paseaban su amenaza entre los presentes. Destacaba el enorme perro babeante, con ojos amarillos y colmillos extrañamente blancos. Entre el follaje parecÃa verse una extensa, casi interminable serpiente, aunque Juan Carlos no estaba seguro, como no estaba seguro de que la cabeza de ésta le correspondiera: era una alegre cabeza de loro, con el pico abierto repitiendo sin cesar los salmos y las conversaciones que escuchaba. Y detrás de ellos, a veces adelante, a veces en ningún lugar, una especie de luz inquietante y oscura, una luz que no se podÃa mirar sin sentir una profunda pena en el pecho, que los dejaba nerviosos y angustiados.

Uno de los grupos más numerosos estaba compuesto de niños y niñas de seis a 14 años. Por supuesto, era también el más ruidoso. La única nota discordante en este simpático grupo eran sus cabezas, totalmente rapadas, y el sÃmbolo casi indescifrable en sus frentes, dibujado torpemente por pequeñas y laboriosas manos, con pintura roja, aunque tal como se presentaban las cosas, a Juan Carlos no le hubiera extrañado que fuera sangre.

Por último, silenciosos y quietos, estaban los soldados. Juan Carlos sabÃa que eran soldados, aunque no vestÃan uniformes, los cabellos no estaban cortados al rape ni portaban armas que se pudieran ver. Pero algo en sus miradas y en su actitud los delataba, algo como un aura casi material de violencia contenida y ferocidad sin lÃmites. Los soldados eran los únicos que no examinaban a los demás. Ellos sólo esperaban.

Juan Carlos no sabÃa si las sombras que rodeaban la campana también habÃan sido convocadas, como ellos. Más bien daban la impresión de ser los encargados de poner en marcha la función, cualquiera fuera ésta. Lo que él denominaba sombras eran como unos bultos deformes que iban de aquà para allá velozmente, y en los que no se podÃa fijar la mirada. Al tratar de hacerlo, parecÃan perder nitidez y se diluÃan entre los diferentes grupos. Sin duda a causa de un efecto óptico, también parecÃa que el lugar que ocupaban era simplemente un agujero móvil en el espacio.

Todos estaban reunidos en ese lugar por un solo motivo. Lo podÃan ver claramente: era una campana, sostenida en el centro del claro por una precaria estructura de madera, hecha al parecer apresuradamente por las sombras u otros entes igualmente raros.

La expectativa fue creciendo. A Juan Carlos le hacÃa recordar la definición por penales de un clásico. Cuando la espera ya se ponÃa inaguantable, una de las sombras empezó a hacer ademanes apremiantes hacia uno de los grupos, el de los niños. Sin más trámite, uno de ellos se adelantó hacia el centro, y se ubicó justo debajo de la campana. Tomó la gruesa cuerda hecha de lianas entre sus pequeñas manos, miró hacia arriba, dudó durante unos segundos... y luego, con toda la fuerza que le pudo dar a su cuerpo de niño, tiró hacia abajo. Juan Carlos no pudo evitar el pensamiento: la campana no sonarÃa, o la cuerda se trabarÃa, o toda la estructura se vendrÃa abajo. Esos finales poco felices no se cumplieron, y después de un interminable momento, la campana sonó.

Y desde ese instante, la realidad se transformó. El sonido pareció penetrar hasta lo más hondo de su cuerpo, haciéndole vibrar el alma y abrir la boca en un gesto de asombro. Alcanzó a ver a sus amigos reaccionar en forma parecida. Incluso tuvo tiempo de mirar al costado derecho: los hombrecitos se habÃan echado a llorar. Algunos se tapaban el rostro con sus manos peludas, tratando de detener lo incontenible. Entonces la campana sonó de nuevo, y Juan Carlos tuvo que girar la cabeza hacia el centro del claro. No habÃa forma de eludir la voz perentoria del instrumento, la posesión absoluta que sentÃa, la emoción desconocida que se abrÃa paso a raudales hasta sus ojos. Lloró, lloró como nunca habÃa llorado, pero también rió desenfrenadamente, enloquecidamente. Alcanzó a ver cómo otro niño suplantaba al primero. Ãste se resistÃa a dejar el lugar, pero las fuerzas lo habÃan abandonado. Sólo entonces Juan Carlos comprendió que ya debÃa haber pasado mucho tiempo, pero ese resquicio de razón se perdió de nuevo con el sonido. Era increÃble, era maravilloso abandonarse a tantos sentimientos, y además saber que eran compartidos por esa multitud extraña y fascinante.

El tiempo pareció congelarse en una sucesión infinita de tañidos. Como entre nieblas, Juan Carlos vio que cada integrante de cada grupo tenÃa su oportunidad. Vio cómo todos asÃan la cuerda con verdadero frenesÃ, asà como la abandonaban, cuando no podÃan más, con auténtica desesperación. Cuando lo entendió, ya habÃa llegado su turno. Avanzó a trompicones, sintiendo las piernas de goma, las miradas de envidia, los empujones, pero de alguna forma consiguió llegar. Una sombra lo atravesó por un segundo, sintió el helado terror de la nada, y se tomó de la cuerda para no caer. Y cuando vino el sonido, ya nada importó. Juan Carlos sabÃa que nunca más serÃa feliz, porque la felicidad era ésta, la felicidad consistÃa en tocar esta campana una y otra vez, una y otra vez. Su felicidad, completa y absoluta como nunca la habÃa sentido, se resquebrajó cuando empezó a sentir cansancio. Apretó los dientes y siguió alzando y bajando la cuerda. Pero era inútil. Ya estaba viendo al imbécil de Antonio, riendo como un idiota, esperando con las manos temblorosas a pocos metros de él. Gritó de rabia y dolor, se aferró a la cuerda, aulló y rogó mirando hacia arriba, hacia la inaccesible campana, pero no obtuvo respuestas ni nuevas fuerzas. Finalmente, se sintió empujado y no pudo hacer nada para defenderse. Cayó estrepitosamente, aplastó unos cuantos cuerpos a su lado, y se desmayó. Lo último que sintió antes de dar la bienvenida a la oscuridad, fue un tañido, tan puro y limpio que deseó guardarlo para siempre en su pecho.

Lo siguiente que recordaba era la cruel marcha hacia la ruta. Iban cabizbajos, apartando el follaje casi desinteresadamente, caminando con pies que parecÃan hechos de miles de pequeñas cuerdas, todas liándose una y otra vez con pedazos de ramas y piedras sueltas. De alguna forma llegaron. La inesperada vista del automóvil y de la carretera pareció despertarlos. Subieron desmañadamente, se ubicaron en sus asientos y esperaron. Sé miraron, algo avergonzados. Nadie se atrevÃa a hablar. Entonces, después de unos minutos, Juan Carlos arrancó el vehÃculo y partieron.

Nunca más volvieron a pasar por el lugar.

Â

Â

Â

EL LIBRO

Â

Mi nombre es Ernesto, tengo 17 años y estudio brujerÃa.

Sé que no es algo muy normal que digamos. Cuando te ponés a elegir una carrera universitaria, ninguna universidad te la ofrece. No hay un anuncio del tipo "Posgrado en BrujerÃa en la Universidad Tal" o "Sin Examen de Ingreso, BrujerÃa, la Carrera del Futuro" que puedas encontrar en los diarios. Nadie va a tu colegio, formando parte de una delegación misteriosa, para hablarte de las bondades de hechizar al semejante. Tampoco podes ir por la calle diciéndole a la gente "La carrera de BrujerÃa es bastante difÃcil, pero bueno, me gusta". No, definitivamente eso no sucede. Yo, por ejemplo, comencé a estudiar sin darme cuenta. Y cuando me di cuenta, ya era muy tarde, porque...

Pero mejor contarlo todo desde el principio.

Para estudiar algo, primero tenes que tener un maestro, ¿no?

No.

Yo comencé a estudiar brujerÃa viendo el efecto que algunas cosas que hacÃa causaban en los demás. Por ejemplo, tenÃa un truco, uno de mis favoritos. Era el que utilizaba para no ir al colegio. Sencillamente me enfermaba. Cuando mamá venÃa a despertarme, descubrÃa decenas de pequeñas llagas en mi cuerpo. Algunas de ellas, sangrantes -debo confesar que era un poco asqueroso, pero bueno-, producÃan en mi madre un verdadero estado de terror. Resultado: me libraba de los pesados profes y podÃa seguir jugando con el nuevo video-game que me habÃa prestado Oscar, un compañero. La que no se tragaba del todo el cuento era mi hermana menor, Denise. Con esos ojos escudriñadores y esa sonrisita petulante -después supe que muchos de los mejores brujos del mundo eran mujeres- no cesaba de hacer comentarios como "Qué raro, justo te enfermas siempre antes de un examen" o "Esa llaga te sale siempre en el mismo lugar, ¿se habrá acostumbrado?". Pero la puse en su lugar, y después de eso nunca más me incomodó. Descubrà que diciendo ciertas palabras de una forma que sólo yo se, podÃa causarle el adelantamiento de su menstruación, y de una forma realmente abundante. Sangró por todas partes, la muy cerda. Se quedó postrada por dÃas. Mamá ya no sabÃa qué hacer. Pero en fin, después de eso todo transcurrió con mayor tranquilidad, y aunque mi hermana no cesaba de vigilarme, se cuidaba de tener bien cerrada la boca.

Asà que seguà con mis experimentos. El perro fue mi siguiente vÃctima. Lo hacÃa saltar desde la terraza de nuestra casa hasta el patio del vecino. Después de hacerlo varias veces, no sólo conseguà que se lastimara seriamente, sino que el vecino y papá discutieran durante una hora y casi llegaran a los puños. Una inesperada consecuencia del hechizo, que también me enseñó una lección interesante acerca de la convivencia humana.

El resto del año pasó volando. Asistà a clases regularmente, ¿lo creen? e incluso me saqué buenas notas. SÃ, está bien, la brujerÃa tuvo algo que ver con eso, pero dÃganme, con una mano en el corazón: ¿ustedes no habrÃan hecho lo mismo, si pudieran? Bueno, yo podÃa, y lo hice. Y me encantó hacerlo, sobre todo con el cretino del profesor Chávez. Casi se ahogó con ese huesito de pollo, en la kermesse del colegio. Y claro, supo muy bien que yo se lo habÃa hecho, porque yo me ocupé de que lo supiera. Por supuesto que no firmé el huesito de pollo, pero ustedes ya me entienden. Nunca volvà a tener problemas con las matemáticas, algo ante lo cual mi madre no encontraba explicación.

A esta altura, deben imaginar que estaba hecho todo un engreÃdo infame, ¿no? Pues sÃ, la verdad es que creÃa ser poco menos que el rey del mundo, por lo menos en mi pequeño barrio.

Fue entonces cuando encontré a Rosendo, mi profesor de brujerÃa. Pero lo mejor serÃa decir que él me encontró. HacÃa varios meses que me venÃa observando, según me confesó después.

Rosendo tenÃa una pequeña tienda de revistas y libros usados en un callejón que daba a una calle perdida, en las afueras de la ciudad. Un mal lugar, entre muchos malos lugares, para llevar adelante un negocio como aquel. Sin embargo, tenÃa bastantes clientes, como Vivi, una compañera del colegio. Un dÃa me pidió que fuera con ella a cambiar unas revistas -esas espantosas que leen algunas mujeres, acerca de moda y todo eso- y yo la acompañé, porque la verdad es que tenÃa buenas piernas, nunca me habÃa dado pelota, y claro, esto me pareció una oportunidad.

El local se me antojó bastante sucio y descuidado, y me limité a quedarme parado, mirando cómo ella elegÃa entre una pila de polvorientas revistas. Fue el momento en que se me acercó un tipo bajito, medio pelado, de edad indefinida, y empezó a insultarme en voz muy baja.

- Pelotudo, tembolo, pedazo de moco, asqueroso montón de desperdicios... -dijo otras muchas cosas, pero estaba tan sorprendido      que ahora no consigo recordarlas. Me puse rojo, azul, violeta, ya saben... y sólo pude responderle con voz temblorosa:

- ¿Me habla a m�

El petiso miró alternativamente a izquierda, derecha, adelante y atrás, para luego poner de nuevo su rostro muy junto al mÃo y decirme:

- No veo a ningún otro mierdita por aquÃ.

Dicho lo cual, se retiró hacia un extremo del local. Al pasar me empujó, y casi me caà encima de los anaqueles que estaban detrás mÃo. No lo podÃa creer. Era una agresión totalmente gratuita, y no alcanzaba a recuperarme. Por fin conseguà equilibrarme, y lo miré con odio. El petiso me devolvió la mirada, sonrió mostrando sin pudor algunos escasos dientes amarillos y me guiñó un ojo.

Fue suficiente, Empecé a recitar una letanÃa, la más mortÃfera que conocÃa, y además le agregué varias de las anteriores, aquellas muy malas pero no mortales, aunque sumadas de esa manera, el tipo ya se podÃa ir despidiendo del mundo. Hice algunos gestos -los habÃa copiado de una revista de comics, donde el Dr. Extraño los utilizaba, y me habÃan dado buen resultado- y además escupà de la forma que habÃa aprendido, di dos vueltas sobre mà mismo, cerré los ojos y me quedé quieto. Tanto poder era demasiado incluso para mÃ. Sentà que una oleada de calor me recorrÃa el cuerpo, y pequeños temblores me hacÃan poner tiesas las manos. Finalmente abrà los ojos, agotado. Busqué al petiso en el suelo. No estaba allÃ. Recorrà con la mirada el pasillo. Tampoco. Sorprendido, lo busqué con la mirada, recorriendo lentamente el lugar. Al completar una vuelta de 180 grados, casi me muero del susto. El petiso estaba detrás mÃo. Me sonreÃa burlonamente, sin decir nada. Nos miramos durante una eternidad. Entonces, bruscamente, dio media vuelta y se fue, diciendo entre dientes:

- Qué payasada.

Apenas sentà las manos de Vivi, que me sacudÃa para irnos. Me tomó de la mano y me condujo hasta la salida, con varias revistas bajo el otro brazo. Al pasar por la puerta, le dijo a alguien:

- Don Rosendo, me llevo éstas. ¿Me las puede anotar en mi cuenta?

No me sorprendà al alzar la mirada. Era el petiso.

- Claro, mi hija. ¿Y el muchacho no lleva nada? - Burlas, encima. Lo odiaba con toda mi alma. Apreté los labios y no dije nada.

- Ãl no lee mucho, Rosendo.

- Pero sà va a leer esto -me alcanzó, casi me tiró, un pequeño libro de tapa marrón, descolorida por el tiempo, Algunas hojas de un amarillo desvaÃdo sobresalÃan del interior No tuve otra alternativa que tomarlo, aunque muy a regañadientes.

- Y ahora váyanse -la voz de Rosendo no admitÃa réplicas. Nos fuimos.

Por el camino, Vivi se me colgó del brazo.

- Parece que le caÃste bien al viejo. Te prestó un libro gratis.

- No me interesa. Si queres te lo doy.

- No, las cosas prestadas no se pueden regalar. Tenés que   devolvérselo a su dueño - la lógica de Vivi se me hacÃa insoportable. Nos separamos en la puerta de su casa. Volvà a la mÃa caminando. TenÃa mucho en qué pensar... tal vez los hechizos que habÃa aprendido no habÃan funcionado porque no los habÃa hecho bien. Alguna cosa mal hecha, una palabra pronunciada en forma incorrecta, un gesto a destiempo, quizá un exceso de encantamientos. Pero no. Yo sabÃa que no se trataba de eso. Era Rosendo, él tenÃa algo, una defensa natural contra los brujos, o tal vez... él era un brujo.

La revelación me dejó boquiabierto. Me detuve en seco. Miré el libro, por primera vez con algo de respeto. No tenÃa ningún tÃtulo, ni el nombre del autor, ni el logotipo de la editorial. Apuré el paso: lo leerÃa cómodamente, y con toda la atención que ahora me producÃa, en mi cuarto.

Por suerte, en casa sólo estaba la empleada, MarÃa. Ninguna hermanita molesta con preguntas tontas, ni madres interesadas en mi alimentación. Entré rápidamente a mi pieza, cerré con llave, me tendà en la cama y abrà el libro. Las primeras páginas estaban pegoteadas, casi confundidas en una masa. No se podÃan abrir, asà que pasé a la inmediata posterior, que sà se abrió. Leà un tÃtulo en letras muy desgastadas: Ernesto Guevara. Mi nombre. Mi apellido. Maldita sea, era yo, no el Che. Fascinado, pasé las páginas, y comencé a leer mi historia. Empezaba en el momento de mi concepción. Me enteré que fui un accidente, que papá se molestó porque querÃa esperar más y que mamá pasó de la alegrÃa al llanto durante semanas, hasta que se reconciliaron. El viejo mencionaba cuestiones económicas como impedimentos para mi venida. Mi nacimiento, en el glorioso hospital del IPS, cuna de tantas muertes. Mi infancia, con anécdotas que yo podÃa recordar, pero que conocÃa de nuevo a través de un cristal diferente, este libro terrorÃfico y apasionante a la vez. Cuando empecé a leer sobre mi pubertad, me di cuenta de que iba a leer acerca de toda mi vida, de que conocerÃa incluso el momento de mi muerte... me levanté de un salto. Estaba temblando, sudaba, tenÃa frÃo, y además, sentÃa unas increÃbles ganas de mear. Tiré el libro -me ardÃa en las manos- en la mesita de luz, casi corrà hasta el baño, conseguà abrirme la bragueta un instante antes de que el chorro inundara el inodoro, y luego volvà rápidamente a mi habitación.

El libro no estaba.

Claro, lo busqué. Bajo la mesita. En la cama. En el estante. En el placard. Lo busqué en todas partes, y como ya habrán adivinado, no lo encontré. Una rabia sorda me llenaba la cabeza hasta aturdirme. Era él, el petiso, el maldito, el brujo. Era Rosendo.

Su tienda ya estaba cerrada cuando llegué. Golpeé la pequeña y maltrecha puerta, la que estaba al costado de la cortina metálica, con fuerza. Después de una interminable espera, la puerta se abrió un par de centÃmetros. Adiviné, más que vi, la presencia de Rosendo. Sonriente, con aquellos dientes amarillos asomando como guijarros gastados en su boca, los ojos brillando de burla contenida. No sabÃa qué decir, pero Rosendo habló por mÃ.

- Martes, a la medianoche.

Era lunes. TenÃa que esperar 24 horas, y acudir a él en ese horario estúpido.

- Sólo me dejan salir hasta tarde los viernes y sábados, yo...

La puerta se cerró con un ¡clac! definitivo, SabÃa que era inútil insistir, asà como sabÃa que estarÃa puntualmente a la medianoche del martes en este mismo lugar. Me teñÃa atrapado, el maldito. Y lo disfrutaba, tal como me indicaba la risa, casi un chillido de vieja, que se iba perdiendo en el interior de la casa.

Apenas pude mantener una aparente calma y normalidad en mi casa. Sólo Denise, como siempre, notó algo, pero lo único que hizo fue lanzarme un par de miradas envenenadas. Las ignoré con elegancia. No estaba para tonterÃas.

El martes, media hora antes de la medianoche, abandoné mi cama y me escabullà del hogar, dulce hogar. Nadie lo notó, ni siquiera mi hermanita detective. Me tomé un taxi -le habÃa robado algo de plata a mamá- y llegué a casa de Rosendo faltando tres minutos para las doce. Controlar el reloj parecÃa haberse vuelto una manÃa esa noche. No tuve que golpear la puerta: como en las más respetables pelÃculas de terror, la puerta se abrió sola. Entré decididamente, aunque en verdad me cagaba de miedo. Pero el petiso no iba a verme temblando nuevamente. Nunca más.

Como respondiendo a mis pensamientos, una voz asomó desde una piecita, al fondo.

- Entrá, Ernesto, estoy aquÃ.

Caminé por el pasillo mal iluminado y llegué a la siguiente puerta. Rosendo estaba adentro, sentado en un pequeño sofá, mirando televisión, con las piernas cómodamente apoyadas en una banqueta, una lata de cerveza colgando de una mano. La escena se me antojó un verdadero anticlÃmax. Esperaba verlo con alguna especie de túnica, velas encendidas a su alrededor, algún altar muy adornado al fondo... ¿me habrÃa equivocado?

Me miró, como estudiando, catalogando, clasificando. La sonrisa boba estaba nuevamente, congelada en su cara.

- Hoy empezás a estudiar conmigo. Y todos los martes, desde la medianoche hasta las tres de la madrugada del miércoles. No voy a tolerar atrasos, ni faltas, ni excusas, ni nada. A la menor falla, se termina todo. ¿Entendiste?

- Qué es lo que vamos a estudiar? -la pregunta no podÃa ser más idiota, pero tenÃa que hacerla.

- El antiguo arte de la magia negra. La brujerÃa -los dientes amarillos parecÃan más grandes, más filosos. Deseé que dejara de sonreÃr.

Iba a continuar preguntando, pero un gesto seco de Rosendo me hizo callar. Se levantó y me condujo de vuelta al pasillo. Caminó rápidamente, sin producir sonido alguno, y yo me apresuré para no perderlo. De pronto el pasillo parecÃa haberse hecho mucho más largo de lo que habÃa entrevisto. Mientras lo seguÃa, podÃa notar con el rabillo del ojo formas oscuras que se deslizaban por las paredes. Seguimos caminando, dando vueltas, abriendo y cerrando puertas cada vez más grandes y oscuras. El lugar era inmenso. Pero no podÃa tener esas dimensiones, o por lo menos, desde afuera no lo parecÃa. Finalmente llegamos a una habitación con las paredes totalmente negras, el piso y el techo totalmente rojos. Un sÃmbolo extraño estaba dibujado en el suelo. Nos paramos encima, y Rosendo comenzó a recitar algo. Alzó las manos y luego las juntó ante el rostro. Se calló y me miró. Empecé a recitar las mismas palabras, y luego hice los mismos gestos. Mi aprendizaje habÃa empezado.

Durante tres horas conjuramos demonios, firmamos varios pactos horripilantes -con sangre, lógicamente-, hicimos aparecer y desaparecer cosas. Nunca habÃa estudiado con tanta pasión en mi vida.

Antes de regresar por los interminables pasillos, Rosendo me dijo:

- Vas a aprender muchas cosas, yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero no vuelvas a leer el libro hasta que te lo diga.

Sólo en ese momento me di cuenta que al fondo, en un atril severo, estaba el libro.

Más grande y ricamente ornamentado. La tapa ya no era de un marrón desvaÃdo, sino de un negro brillante y profundo como un abismo, con el mismo sÃmbolo del piso dibujado en un rojo húmedo y cambiante. Era diferente, pero era el libro. Lo sentÃa. Irradiaba una atracción casi magnética, irresistible -¿cómo no lo habÃa notado?- que parecÃa llamarme.

Me obligué a volver el rostro hacia Rosendo.

- Hasta que vos lo digas.

Me estudiaba con esa mirada inquietante y voraz. ¿Me creÃa?

- Vamos -me condujo de nuevo hasta la salida. Nos separamos sin hablar, sin un gesto de despedida.

Regresé a casa como un zombi, repitiendo al azar algunos gestos o palabras que me parecÃan difÃciles, pero cuidando de no terminar ningún conjuro. No tenÃa un control completo sobre ellos. Apenas vi la cama frente a mÃ, me tumbé y dormà un sueño sin sueños, Me despertó el llanto de Denise.

- ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos! -gritaba. Me restregué los ojos mientras bostezaba, y la miré sin estar seguro de haberme despertado.

- ¿Qué te pasa, loca? -no habÃa que aflojar con ella.

- ¡Nuestro perro, Tony, está muerto! ¡Seguro que fuiste vos! - La rabia le habÃa quitado el miedo, pero esta vez se equivocaba. Me levanté rápidamente y salà a mirar afuera, donde escuchaba las voces alteradas de mi padre y mi madre, junto a la más controlada de otra persona. Era un policÃa que estaba tomando nota de las declaraciones nerviosas y de la dantesca escena que se presentaba ante los ojos de nuestra familia y de los interesados y simpáticos vecinos: Tony colgaba de un árbol, el cuello en una grotesca, imposible posición. Aún no habÃan cortado la cuerda, que se balanceaba suavemente. No pude evitar un escalofrÃo: mis estudios tenÃan un costo, y lo estaba comenzando a pagar.

Como se imaginarán, el humor de mi familia no estuvo entre sus picos más altos en esos dÃas. Me refugié en mi habitación, y traté de no pensar demasiado. Cuando dormÃa, soñaba con uno de los demonios que habÃamos convocado en la casa de Rosendo. TenÃa la cabeza de Tony, y me ladraba con furia:

- ¡Fuiste vos! ¡Fuiste vos!

El martes a la medianoche fue Rosendo quien me abrió la puerta. Ya no sonreÃa. Sin mediar palabra, caminamos por los pasillos. Me parecieron aún más largos que la vez anterior. Las paredes latÃan con miles de pequeños movimientos. Las grandes puertas despedÃan un calor insoportable. Y habÃa algo nuevo: un olor espantoso se habÃa adueñado de todo el lugar. Resistà a la tentación de preguntarle a Rosendo si se habÃa tirado unos pedos, aunque reà entre dientes. Necesitaba descargar mi tensión por medio de cualquier cosa.

La habitación estaba igual, pero diferente. Más grande y más indefinida. No conseguÃa ver con nitidez ningún detalle, excepto el atril. Y el libro, que me llamaba. Rosendo me sacó de la fascinación en que habÃa caÃdo:

- Hora de estudiar - él también parecÃa diferente. Más alto, casi imponente. Los pocos pelos canosos habÃan dejado lugar a una brillante calvicie. Los escasos guijarros amarillos de su boca habÃan sido reemplazados por una completa hilera de dientes largos y afilados.

Esta vez, los encantos fueron más extensos y complicados. Casi no podÃa seguirlos, pero una especie de loca obstinación se habÃa adueñado de mÃ. Aún a sabiendas de que habrÃa consecuencias para mi familia -los estudios se tenÃan que seguir pagando- insistà en continuar. Terminé agotado. Al salir, casi no dirigà ninguna mirada al libro, que me seguÃa llamando, irradiando su misterio y su maldad. Ahà estaba mi vida, ahà estaba mi muerte. Y yo los conocerÃa, tarde o temprano.

En casa, fue tÃa Silvia quien abrió la puerta, al verme llegar como atontado. Ni me preguntó en dónde habÃa estado. Estaba pálida, y la voz le salió temblorosa:

- Un accidente... tu papá y tu mamá, en el hospital... vamos, te estoy esperando sólo a vos.

No dije una palabra. La acompañé, sin atinar a pensar o hacer nada. En el hospital nos confirmaron lo que ya sospechaba: el choque habÃa sido brutal, mamá estaba muerta y papá se habÃa salvado milagrosamente, pero aún seguÃa en coma. Le habÃan amputado ambas piernas. Nadie sabÃa si despertarÃa, si habrÃan daños cerebrales, nadie sabÃa nada. Denise me miraba. Ella era la única que sabÃa. Esta vez no lloraba, no me insultaba. Sólo me miraba. La intensidad de su odio me hacÃa mal.

Esperamos pacientemente, Denise y yo. Nuestros familiares se estaban encargando de todo: compras de medicamentos por un lado, preparativos para el funeral por el otro. Al caer de nuevo la noche, no pude soportar más y me fui. La mirada de Denise era un hierro candente en mis espaldas.

La puerta de la casa de Rosendo se abrió con un encantamiento simple. No me habÃa molestado en tocar. Como un sonámbulo, fui por el pasillo hasta la piecita del televisor y el sofá. Estaban allÃ, inclusive la latita de cerveza en el suelo. Pero faltaba Rosendo.

- Rosendo -¿ese graznido era mi voz? Nadie respondió.

Caminé de nuevo por el pasillo, hacia los espacios secretos.

- ¡Rosendo! - nada. Silencio. Sólo mis pisadas y el eco. Y mi furia. La sentÃa creciendo en mi pecho. ¿Cuándo habÃa empezado?

Los pasillos retrocedÃan ante mÃ. Pero finalmente llegué hasta la habitación, después de haber atravesado más puertas que nunca. Parado en el centro del extraño sÃmbolo, di una vuelta completa. Nuevamente, la habitación parecÃa haber cambiado. Las paredes eran rocas de extraños colores, visibles gracias a las antorchas colgadas cada tanto en ellas. El suelo vibraba bajo mis pies, con una desagradable persistencia. Sólo el atril seguÃa igual. Y la atracción que el libro ejercÃa sobre mÃ. Mientras lo miraba, lentamente, el libro se abrió, como invitándome a leerlo. Un convite imposible de rechazar. Me acerqué lentamente. Sin tocarlo, aproximé la cabeza.

El libro se habÃa abierto en donde lo habÃa dejado, siglos atrás. Leà acerca de mÃ, de mi vida, y de los ocultos propósitos que ahora empezaba a entender, las causas que me habÃan llevado por el retorcido camino que yo mismo habÃa trazado y que Rosendo sólo amplió. Leà acerca del precio de todo esto: vidas humanas, mi madre y mi padre, y mucho más. Y luego leà sobre Denise. Denise, que estaba parada detrás mÃo, sosteniendo un machete en lo alto, con extraña facilidad. Denise, que esperaba el momento en que yo dejara de leer para matarme. Denise, mi hermanita, la que siempre sabÃa lo que yo estaba haciendo, la que me espiaba con sus ojos sabios, la que me odiaba por todo lo que habÃa hecho y por aquello en que le habÃa obligado a convertirse. Denise, la bruja. Con inusitada calma me volvÃ. Tuve tiempo de ver a Rosendo, unos metros atrás de Denise, sonriendo con su hilera de dientes puntiagudos, antes de que el machete se enterrara en mi frente, me partiera el cráneo en dos y me matara.

No la culpo. Yo hubiera hecho lo mismo.

Â

Â

Â

Â

SANGRE EN EL PERIODICO

Â

Hace 18 años que trabajo para "La Verdad", el periódico sensacionalista más escandaloso de Asunción. Violaciones, asesinatos y mujeres desnudas, juntos o por separado, nada es demasiado para el honorable diario. Soy fotógrafo, y ya he visto de todo, siempre al lado de mi cámara, el único compañero fiel que he encontrado hasta ahora. Mi turno es el de la noche, que como se imaginarán, es el más movidito. Las horas en que las cosas pasan. Todo comienza con las esperas, que a veces son tediosas. Ese viernes, estábamos en la puerta de los "Primeros Auxilios", el hospital de urgencias más caliente de la ciudad. El periodista que me acompañaba era un novato. Se habÃa incorporado hacÃa escasos tres meses, y le habÃan dado mi turno y mi recorrido. Ãramos pareja. Qué emoción.

Lo observé sin mucho interés. Alto y flaco. Vestido de oscuro, lo cual iba muy bien con la profesión de Excavador de PorquerÃas que habÃa elegido. El rostro chupado, los ojos intensos y una mata de pelo negro abundante y despeinado. No inspiraba confianza ni hablaba mucho, lo cual podrÃa ser un inconveniente a la hora de hacer preguntas a la policÃa, los doctores, las vÃctimas o los familiares.

- Julián -le llamé desde el carrito del panchero-, ¿querés uno?

Negó con la cabeza y siguió parado, muy tieso. El muy imbécil deberÃa aprender a relajarse, o a aprender a convivir con una úlcera. Engullà el mejunje en tres bocados rápidos y luego me bajé la Coca de un trago. El eructo posterior fue prolongado, casi pude terminar de decir "Nabucodonosor" en medio del estruendoso sonido. El panchero se rió y un colega de "Popular" se alejó con asco. Julián ni se inmutó. SeguÃa mirando hacia la calle, esperando atento como un buen y obediente perro de presa.

- Muy bien, pichón -dije entre dientes, mientras terminaba de limpiarme los restos del pancho en el rostro.

Fue cuando llegó la ambulancia, seguida muy de cerca por un automóvil de la policÃa. Tiré la servilleta y puse la cámara en posición de disparo, mientras corrÃa hacia donde los enfermeros ya habÃan llegado. Era un festival de sangre, protagonizado por dos vociferantes borrachos, que aún heridos no cesaban de insultarse y amenazarse. Con el rabillo del ojo noté que mi compañero se acercaba, al igual que todos mis colegas. Realmente, parecÃamos una pequeña pero efectiva manada de cuervos. Los flashes resplandecieron con su mensaje de luz pública, y las preguntas se sucedÃan como las cuentas de un rosario. A ramalazos, la historia comenzó a fluir: una riña en donde afloraron antiguos rencores, amores engañados y burlas inmisericordes. Lo demás no importaba, serÃa rellenado por la inventiva del editor de turno, o del mismo periodista. Los familiares, que ya habÃan llegado, terminaron por alejarnos. Algunos de nosotros conseguimos infiltrarnos, siguiendo la estela de insultos y sangre, Julián estaba delante de todos, moviéndose sigilosa y rápidamente. No necesitaba preguntar nada: hasta que los doctores los hicieran callar con alguna dosis de anestesia, los borrachos se gritarÃan su furia, esparciendo los restos de sus secretos a los cuatro vientos. Por fin desaparecieron detrás de una puerta, a la que no pudimos acceder. Me di vuelta, satisfecho. Nada sensacional, pero tenÃa un par de fotos buenas. Los demás terminaban sus anotaciones y se trasladaban a sus puestos de vigilancia. Sólo cuando estuve afuera noté que Julián no regresaba. Lo busqué con la mirada, pero no lo encontré. Me encogà de hombros: tal vez el baño más próximo lo habÃa reclamado.

Lo volvà a ver cuando estaba liquidando el segundo pancho de la noche. ParecÃa haberse materializado de la nada, el muy desgraciado, pues no lo habÃa sentido venir. Los ojos le brillaban con una luz desconocida. La segunda gaseosa me ayudó a bajar el pancho amontonado en la garganta,

- ¿Qué tal? -fue lo que se me ocurrió preguntar.

- Estoy bastante cerca -respondió Julián, con una semi sonrisa partiéndole la cara.

- ¿Bastante cerca de qué? -indudablemente era un poco rarito, mi compañero. En algún momento tendrÃa que hablar con el jefe de redacción al respecto.

- Me tengo que ir -apenas lo habÃa dicho y ya estaba caminando hacia el auto del diario.

- ¡Momento! ¡Tenemos una guardia que cumplir! -caminaba rápido el muy cretino, tuve que correr para darle alcance. Lo tomé del brazo, pero no pude añadir nada, estaba muy ocupado intentando tragar aire.

- Tenés que hacer más ejercicio y comer menos panchos -fue su amable comentario, antes de introducirse al vehÃculo. Pero con algún vestigio de mi antigua y proverbial agilidad, pude sentarme a su lado antes que arrancara.

- Vos no te vas a ningún lado sin el fotógrafo estrella del diario -le dije entre dientes,

- Como quieras -respondió y apretó los labios. Era evidente que ya no le sacarÃa ninguna palabra.

Nos pasamos algunos semáforos en rojo. Bah, los pasamos todos. ConducÃa rápido el novato. Si lo pescaban con esa velocidad, al carné de "Periodista" tendrÃamos que añadir unos buenos morlacos para que la cuestión no trascendiera. De algún modo misterioso llegamos a destino sin un rasguño. Estábamos a la entrada de AñaretaâÃ, un barrio de Asunción al que no es recomendable ir sin estar al dÃa con el seguro de vida. Nuevamente Julián pareció deslizarse entre las sombras, y ya estaba a unos seis metros cuando atiné a ocultar la cámara en algún rincón de mi campera y seguirlo.

- Esperáme, carajo -susurré o grité. Pareció recordar que yo existÃa, y con un rictus de impaciencia se detuvo a esperarme, Cuando llegué junto a él me dijo en voz baja:

- No te separes de mÃ, Ignacio. Y no intentes fotografiar nada.

Lo seguà humildemente, pero el segundo consejo podÃa metérselo en el culo. Cuando uno es fotógrafo, es fotógrafo y al diablo con todo lo demás. Ni en la época de Stroessner habÃan conseguido oscurecer la luz de mi flash, y no serÃa un pendejo como él quien lo hiciera.

La callecita retorcida en la que nos habÃamos internado parecÃa no tener fin. Nos cruzamos con varias sombras veloces y anónimas, algún cántico de borracho nos alumbró el camino. Finalmente llegamos a una pequeña puerta de madera terciada. Julián entró sin titubear, lo cual no me dejó otra salida que ingresar también. Por lo que sabÃa, podÃamos estar abriendo la puerta de una casita de familia, un aguantadero, un prostÃbulo o un almacén. La cachaca que se escuchaba al fondo no aportaba mayores datos acerca del lugar. Ni la oscuridad que ahora nos rodeaba, a duras penas disminuida por el resplandor del foco que provenÃa de afuera.

- Asà que me encontraste -la voz habÃa surgido de algún lugar en lo más profundo de la oscuridad. Me produjo un escalofrÃo, por la sorpresa y por la textura de la voz, de una potencia casi fÃsica. Me puse la mano encima del corazón, en parte para controlar los latidos y en parte para tomar rápidamente la cámara si fuera necesario.

- SÃ. Por las señales que dejaste en todos estos meses, era evidente que esperabas que te encontrara -¿señales? ¿espera? ¿de qué demonios estaba hablando el novato?

El aire pareció abrir camino a alguna cosa muy grande, y lo siguiente que sentà a mi lado fue una presencia imponente, apenas iluminada por el foco.

- Y ahora te hacés acompañar por pequeños ratoncitos para que te protejan,

- Escúcheme, señor -dije indignado-, me han dicho de todo en esta profesión, pero lo de ratoncito...

Entonces pude verle el rostro y enmudecÃ. Los ojos le brillaban con luz propia, una luz sombrÃa que me hacÃa temblar, y una boca inmensa que se abrÃa, y unos colmillos filosos que me buscaban.

La luz del flash lo sorprendió a el tanto como a mÃ. Era una, reacción instintiva, tal vez la única defensa fÃsica que yo conocÃa. Con un chillido animal se tapó los ojos y retrocedió con esa velocidad increÃble que lo habÃa acercado hasta nosotros. Julián aprovechó el momento. SentÃ, más que vi, cómo se abalanzaba hacia el monstruo, y cómo empezaban a luchar silenciosamente, pero con tremenda furia. Fue allà que Julián salió despedido como un muñeco por el aire. Retrocedà hasta encontrar el apoyo de la pared de tablas: necesitaba algo que me sostuviera antes de desmayarme.

La lucha continuaba, pero era evidente que alguien habÃa obtenido ventaja. Los golpes, asà como los sordos gruñidos, parecÃan venir más a menudo de una sola dirección. Rogué que Julián hubiera practicado el boxeo, y con mucha intensidad, antes de ser periodista. Manoteé nuevamente la cámara, y disparé a ciegas. La luz del flash me permitió ver durante un instante una escena similar a alguna que recordaba de "Los cuentos de la Cripta", mi serie favorita de televisión: dos monstruos con alas dándose de zarpazos y mordiéndose enloquecidamente. El segundo monstruo habÃa llegado a la fiesta sin invitación y sin que me diera cuenta. Con la oscuridad siguiente, me vino una repentina necesidad de cerrar los ojos. No los volverÃa a abrir por nada del mundo. Ni siquiera el prolongado chillido de cerdo sacrificado que escuché a continuación me hizo cambiar de opinión. Escuché entonces algo, un objeto o una pelota, golpeando el piso y rodando hasta algún rincón, y otro algo arrastrándose hacia mÃ.

- Virgencita de Caacupé, protege a este pecador -balbuceé. Escuché un gruñido de desagrado, y luego la conocida voz de Julián, susurrando:

- Ya pasó todo, Ignacio. Vamos.

Abrà los ojos al mismo tiempo que daba un grito de alegrÃa. Julián parecÃa estar incorporándose a duras penas, debÃa haberse refugiado en el suelo. Lo tomé del brazo y esta vez fui yo quien lo condujo a toda velocidad hasta la salida, y por el callejón de regreso al auto.

- ¿Conseguiste ver eso? ¡Eran dos monstruos, dos vampiros! - me respondió con otro gruñido. Sus ropas estaban hechas jirones. Una duda me mordisqueaba, pero me la arranqué del cerebro- Rápido, Julián, vamos a la redacción. Esta vez conduzco yo.

Lo metà al asiento del acompañante. La sensación de urgencia iba ganando mi ánimo, era el viejo instinto periodÃstico que afloraba una vez más.

- "Vampiros luchan y matan en Añareta-Ã", ¿qué te parece de tÃtulo? Aunque eso es cosa de vos y el jefe de redacción. De lo que no hay duda es que tenemos una exclusiva, viejo. ¡Qué buena tu intuición de venir hasta acá! Julián parecÃa reponerse de a poco. Aspiró una bocanada de aire como si nunca hubiera sentido el sabor de una madrugada. Luego tomó algo del compartimento del costado y me lo alcanzó.

- ¿Qué es esto? -pregunté mirando de reojo el sobre blanco, con un sucinto.

"Señores

El Guardián"

escrito a máquina.

Â

- Mi renuncia. Se acabó. Me voy -la voz de Julián habÃa vuelto a la normalidad, pero obviamente el impacto habÃa sido mucho, demasiado para él.

- Pero por favor, che, si por esto reculás no vas a llegar muy lejos en el periodismo -le tiré de nuevo el sobre, tratando de parecer alegre. La verdad es que escribir en "El Guardián" no era de lo más distinguido de las letras nacionales, pero por lo menos era un comienzo para alguien como él, un desconocido.

- No pretendo hacer carrera en el periodismo, Ignacio. Sólo querÃa matar a Yoggoth.

Frené bruscamente en medio de la calle. Gracias a Dios eran las tres de la madrugada, y no habÃa tráfico, o la reacción me habrÃa costado un paragolpes roto. Lo miré con renovada atención, la pequeña duda que me habÃa surgido estaba allà una vez más.

- Esperá un poco. ¿Qué querés decir con eso? -la cosa estaba tomando un rumbo peligroso.

- Yoggoth viene haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Se instala en una comunidad y empieza a generar disturbios a través de su contacto con la gente, que empieza a adorarlo como a un dios. Algo muy peligroso para nuestro anonimato -la sarta de disparates no le hacÃa mover un músculo. Estaba tan tranquilo que daban ganas de sacudirlo y gritarle "¡basta de idioteces y ponéte a trabajar en la nota!". En vez de hacer eso, le pregunté también con mucha tranquilidad:

- Entonces, a ustedes los vampiros no les conviene la publicidad. ¿Y por qué me estás contando esto?

- Porque cuento con tu discreción, Ignacio -cuando sonrió ya no hubo dudas que me mordisquearan la conciencia como pirañas molestas: los colmillos sobresalÃan, relucientes y orgullosos, y los ojos se habÃan transformado en una especie de pozo muy profundo. Levanté los brazos nuevamente, para protegerme o algo asÃ, pero no pasó nada. Los volvà a bajar. Julián ya era sólo un recuerdo más de mi - extensa carrera de fotógrafo.

- Carajo, carajo, carajo -fue lo único que atiné a decir. Puse el cambio en primera y conduje hacia el diario, y esta vez fui yo quien me pasé todos los semáforos en rojo.

- ¿Qué tal la cosa? ¿Y Julián? -fue la bienvenida del jefe.

- Ya te cuento, esperá a que revele éstas -le dije mientras pasaba a su lado rápidamente, señalando mi cámara. No querÃa explicar nada antes de mostrarle las increÃbles pruebas de una lucha terrible y diabólica, no en Transilvania, ni en Nueva York, como acostumbraban a mostrarnos algunas pelÃculas, sino en Asunción, en la vieja Asunción del tereré, el calor y los mosquitos. Estas fotos serÃan mi consagración en el diario. Qué digo, en el diario, en el mundo no habrÃa ninguna foto como la mÃa. Me enorgullecà de mi valentÃa y de mi temple, en el momento en que mi vida corrÃa verdadero peligro.

- Sólo hice lo que cualquier profesional debe hacer -respondà a la imaginaria pregunta del jefe de redacción con modestia.

Los slides ya estaban listos. Los tomé con ansia, sin esperar a que se secaran. Y allà estaban las imágenes de una larga noche en la ciudad: Una nena golpeada por sus padres, un muerto en un choque en el centro, tres intoxicados por una cena, los dos borrachos mutuamente acuchillados y sangrantes, y por fin dos fotogramas más. Mostraban, a la luz de un flash que los aplanaba, los tablones de madera y el techo de zinc que constituÃan la pieza en la que habÃa sido testigo de esa lucha entre gigantes. Una mesa volcada, unos cuantos cacharros de cocina, hojas de periódico volando por el lugar, una ventana sin vidrios al fondo. Y nada más. Nada de monstruos mordiéndose ni desplegando sus absurdas alas. Nada de dientes asesinos aportando la prueba que yo necesitaba para mi entrada definitiva a la fama.

HabÃa olvidado que los vampiros no salen en las fotografÃas.

Â

Â

Â

Â

Para comprar este libro deberá contactar con:

Â

CENTRO CULTURAL âEL LECTORâ

Avda. San MartÃn c/ Austria

Telefax: (595-21) 610 639 - 614 259

E-mail: comercial@ellector.com.py

Â

EL LECTOR 1 â PLAZA URUGUAYA

25 de Mayo esq./ Antequera

Telefax: (595-21) 491 966 â 493 908

E-mail: comercial@ellector.com.py

Asunción - Paraguay.

Â

Â

Enlace al espacio de la EDITORIAL EL LECTOR

en PORTALGUARANI.COM

Â

(Hacer click sobre la imagen)

Â

|