Juan Moreno

EL FOTГ“GRAFO DE LOMA TARUMГҒ, Novela de ALEJANDRO HERNГҒNDEZ (IlustraciГіn JUAN MORENO)

EL FOTГ“GRAFO DE LOMA TARUMГҒ

Novela de

ALEJANDRO HERNГҒNDEZ Y VON ECKSTEIN

EDITORIAL LINA S.A.

Casa Central: JuliГЎn Rejala 106 c/ Garcia de ZuГұiga

Telefax: (595-21) 334493/

e-mail: editorialina@hotmail.com

AsunciГіn - Paraguay

DirecciГіn editorial: Prof. MARГҚA TEODOLINA DГҚAZ CORONEL

Ilustraciones de Portada e interior: JUAN MORENO

DiseГұo de Portada: NATALIA DOMENECH

DiagramaciГіn de interior: BERTHA JERUSEWICH

Foto de contraportada y solapa: Foto Cine Paraguay

TraducciГіn de textos en guaranГӯ: FELICIANO ACOSTA

CorrecciГіn: ALICIA COLMГҒN

EdiciГіn al cuidado del autor

AsunciГіn - Paraguay

1Вә EdiciГіn, abril 2011

Tirada: 500 ejemplares.

ISBN: 978-99953-54-27-5

В

ГҚNDICE

DEDICATORIA

CAPГҚTULO 1 - RECUERDOS

CAPГҚTULO 2 - ASUNCIГ“N Y SU GENTE

CAPГҚTULO 3 - EL CUMPLEAГ‘OS DEL GENERAL LГ“PEZ

CAPГҚTULO 4 - ENTRE FOTOGRAFГҚAS Y VALSES

CAPГҚTULO 5 - EL FERROCARRIL

CAPГҚTULO 6 - EL RAMAL A LUQUE

CAPГҚTULO 7 - MANDYJU

CAPГҚTULO 8 - EL GENERAL URGUIZA

CAPГҚTULO 9 - MI BODA

BIBLIOGRAFГҚA

В

В

В

CAPГҚTULO 1

RECUERDOS

В

Lunes diecisiete de junio de 1887. Un dГӯa como cualquier otro en el puerto de Buenos Aires.

Los estibadores, la mayorГӯa de ellos, inmigrantes venidos durante el gobierno de Avellaneda, cargan en sus espaldas pesadas bolsas desde los cincuentaiГәn almacenes del edificio semicircular de la moderna Aduana Nueva ubicada detrГЎs de lo que fuera el viejo fuerte de la ciudad. En ГЎngulo recto con la aduana se levantan losalmacenes del sur, depГіsitos suplementarios, donde se habГӯa trasladado la aduana desde 1863, al demolerse el viejo fuerte para construir en su lugar la casa de gobierno pintada de color rosa.

Un poco mГЎs allГЎ, en el muelle construido hace unos meses, otro grupo de estibadores cargan un barco de bandera inglesa con cereales transportados en ferrocarril hasta el puerto.

Junto a mГӯ, pasajeros prГіximos a embarcar, conversan animadamente. Los hombres vestidos con pantalГіn bombilla, cuello duro, corbata plastrГіn o moГұo, sacos con muchos botones y elegantes galeras o sombrero bombin. Por otro lado las damas lucГӯan sombreros de los que asomaban largos bucles y polleras ceГұidas a la cintura, largas hasta los tobillos que descubrГӯan al andar solo la punta de los zapatos, muchas de ellas con sombrilla al hombro coqueteando tanto como los buenos modales y el recato lo permiten.

La rampa de acceso al vapor San MartГӯn, prГіximo a zarpar, se encuentra frente a mГӯ. Un oficial que se encargaba de controlar los pasajes preguntГі:

- ВҝVa a abordar el buque seГұor?

MirГ© el pasaje en mi mano y dudando respondГӯ:

- AguardarГ© un momento mГЎs.

- DecГӯdase porque el buque ya zarparГЎ.

Me encontraba en una encrucijada. Los recuerdos se agolpaban en mi memoria. Deseaba encontrarme con mi pasado, pero por otro lado temГӯa a lo que podrГӯa encontrar.

- Me alegro de que haya aceptado la invitaciГіn que le hemos hecho Don Gustav -dijo un hombre de unos setenta y dos aГұos con una amable sonrisa, a quien de inmediato reconocГӯ como mi amigo y confidente Don Esteban Adrogue, dueГұo del hotel La Delicia, en donde yo vivГӯa desde la Г©poca de la fiebre amarilla.

Junto a don Esteban, andando lentamente, apoyado en un bastГіn, como si cuidara un dolor recrecido en las piernas, vestido de un frac negro, camisa blanca, moГұo y bien lustrados zapatos, caminaba el ex presidente don Domingo Faustino Sarmiento, sonriendo ГЎsperamente y fumando un habano.

Presidente de la repГәblica Argentina entre los aГұos 1868 y 1874, aunque maestro por vocaciГіn durante su larga vida, habГӯa regido los destinos de esa naciГіn con gallardГӯa y buen tino.

Moreno, de mediana estatura, cargado de hombros y algo encorvado, cabeza grande y llamativa, frente amplia, rostro surcado de arrugas, me miraba inquietamente con sus brillantes ojos aguardando mi respuesta mientras sonreГӯa amablemente, como si de esta dependiera su propia decisiГіn de abordar el navГӯo.

HabГӯa conocido al general intercambiando pareceres de polГӯtica internacional y nacional, aГұos atrГЎs, mientras trabajaba en el hotel La Delicia de don AdroguГ©, donde residГӯa y trabajaba tomando algunas fotografГӯas a peticiГіn de los huГ©spedes.

TomГ© aire y luego de suspirar hondamente respondГӯ a don Esteban AdroguГ©:

- AsГӯ como el seГұor presidente dijo ayer en La Delicia: вҖңsГіlo podemos acabar con nuestros fantasmas enfrentГЎndolosвҖқ. Abordemos el buque. SeГұor presidente...

- DГӯgame don Demczszyn, ВҝCuГЎntas veces le he dicho que me llame por mi nombre? Ya no soy presidente, aunque si me dieran la oportunidad tendrГӯan que aguantar mi carГЎcter por diez aГұos mГЎs -dijo don Sarmiento gritando, debido a su sordera.

El gran sanjuanino, como le llamaban muchos, abordГі al San MartГӯn junto con su nieto don BelГ©n Sarmiento y otros acompaГұantes, entre los cuales se encontraban, don Alejo Peyret, inspector de colonias de la repГәblica Argentina; el doctor José LonginosВ Ellauri, presidente del Uruguay en 1873 y el ya mencionado, don Esteban AdroguГ©.

LevantГ© la pequeГұa maleta que constituГӯa todo mi equipaje y junto con los demГЎs, ascendГӯ al buque que, en pocos minutos mГЎs levГі anclas y con un grabe silbato zarpГі hacia su destino; la ciudad de AsunciГіn del Paraguay.

Desde la baranda de la popa del barco vi alejarse el puerto con sus tres espigones: el de Carga y descarga; el del Bajo de la Merced desde el cual habГӯamos zarpado y el de Las Catalinas, tambiГ©n utilizado para pasajeros desembarcados y embarcados desde lanchones y carretas tiradas por caballos que operaban alrededor del hotel de inmigrantes.

ObservГ© mi viejo reloj de bolsillo como acto reflejo, ya que ni me fijГ© la hora que marcaban sus agujas, y lo volvГӯ a guardar en el bolsillo de mi chaleco. En ese instante escuchГ© unos pasos y el golpe de un bastГіn. Era don Domingo que, con voz pastosa me preguntГі:

- Me comentГі don Esteban AdroguГ© que fue bastante difГӯcil convencerlo de hacer este viaje. ВҝAcaso le es aburrido cubrir los pasos de este viejo barco 1 para el periГіdico La NaciГіn 2 ?

- Al contrario seГұor pre..., digo don Domingo. ВЎEs un honor el que se me haya encomendado esta tarea y mucho mГЎs el acompaГұarlo! SГіlo que...

- No quiere ir a Paraguay -interrumpiГі el maestro-. Lo comprendo. El Paraguay fue una tierra de tiranos sanguinarios. Cuando mi mГ©dico, el doctor Roberto Lloveras, me recomendГі que para reestablecer mi salud debГӯa viajar a las que fueran tierras del sanguinario LГіpez, se me erizaron todos los pelos del cuerpo. ВЎImagГӯnese ir a las tierras donde asesinaron a Dominguito! Pero no se preocupe. Mi mГ©dico me asegurГі que el Paraguay de ahora es un paГӯs democrГЎtico y casi no queda recuerdo de su antiguo opresor.

- Muchas historias se han contado de don Francisco y su familia, pero puedo asegurarle que no todo lo que se cuenta es verdad.

- Me extraГұa que diga eso. Tengo entendido que peleГі en la Gran Guerra contra el Paraguay.

- AsГӯ es, y no me enorgullece lo que hice y vi en los campos de batalla. Pero no es de los aГұos de la guerra que le estoy hablando, sino de cuatro aГұos antes de que esta se iniciara. Cuando vivГӯa en el Paraguay.

- ВЎUsted viviГі en Paraguay! Eso sГӯ que es nuevo para mГӯ.

- Es una parte de mi pasado que tratГ© de enterrar, aunque como si fuese un corcho en el agua, siempre saliГі a flote cuando lo creГӯa olvidado.

- Ahora comprendo muchas cosas de usted y en especial la negativa para emprender este viaje -dijo el octogenario apoyГЎndose en la baranda junto a mГӯ y deslizando su mano al interior del bolsillo de su chaleco para un habano-. ВҝDesea uno? Son cubanos ВЎhechos a mano! Me llegaron un poco antes de partir -seГұalГі luego de olerlo y cortar uno de los extremos.

- No, gracias. No fumo.

- ВЎHace bien! Mis mГ©dicos dicen que no es bueno para mis pulmones y mis bronquios pero... igual uno tiene que morir de algo ВҝNo le parece? вҖ“bromeГі tras encender el cigarro y expulsar una gran bocanada de humo de penetrante aroma, para luego apoyarse en la barandilla del buque y volver a contemplar en silencio el paisaje que el generoso RГӯo de la Plata nos regalaba, mientras el habano se consumГӯa lentamente.

Tras varios minutos de silenciosa contemplaciГіn, en los que don Domingo de seguro esperaba que le contara sobre mis vivencias pasadas, traguГ© saliva y dije:

- Tal vez sea hora de arrancar de mi pecho lo que por tanto tiempo ha sido guardado ВЎDebo terminar con los fantasmas del pasado! Vamos al salГіn de pasajeros que pronto comenzarГЎ a refrescar. Le contarГ©, si no le importa, con detalles mi paso por las tierras guaranГӯes, mi gran amor, mis ilusiones y sobre todo mi gran dolor.

El ilustre pasajero me acompaГұГі al salГіn reservado para los pasajeros de primera clase y sentГЎndose en un sillГіn colocГі su bastГіn entre las piernas y apoyando sus manos sobre el mango, escuchГі atentamente mi historia.

***

В

Una maГұana de abril, hace ya veintisiete aГұos, un par de meses despuГ©s de que mi madre falleciera, mi amigo Wilgem von Kraus golpeГі la puerta de mi casa de Possen.

Wilgem, sexagenario y antiguo amigo de la familia, habГӯa nacido en Prusia y participado como corresponsal de guerra en la batalla de las naciones en Liepzig, donde la sexta coaliciГіn integrada por los ejГ©rcitos de Prusia, Rusia, Inglaterra, EspaГұa, Suecia, Austria y la mayorГӯa de los pueblos alemanes dio el golpe mortal a las pretensiones del ejГ©rcito francГ©s al mando del gran estratega NapoleГіn Bonaparte. Fue justamente en esta batalla donde Wilgem conociГі a mi padre, quien un aГұo despuГ©s muriГі.

El prusiano era delgado y casi totalmente calvo; medГӯa poco mГЎs de un metro setenta; su rostro era anguloso y fino rematado por una pequeГұa y canosa barba triangular; mientras que sus ojos, pequeГұos pero expresivos, eran de un color azul casi grisГЎceo, en uno de los cuales usaba un monГіculo. Wilgem, que para ese entonces trabajaba en un periГіdico de Dresde en el cual yo era asistente, habГӯa aceptado viajar a las lejanas y casi desconocidas tierras guaranГӯes, por la generosa oferta que le hiciera un militar paraguayo que habГӯa conocido aГұos antes y que junto con diplomГЎticos del presidente Carlos Antonio LГіpez se encontraban en Europa estimulando a profesionales que quisieran trabajar y compartir sus conocimientos con los habitantes de la nueva pero pujante repГәblica ubicada en el corazГіn de AmГ©rica del Sur.

- Gustav, usted que siempre piensa en viajes, cacerГӯas y aventuras no puede negarse a la invitaciГіn que le harГ© -dijo Wilgem muy animado con una carta en una mano y una botella en la otra, al abrirse la puerta de mГӯ casa.

- No cree que es temprano para beber vodka.

- No estoy borracho muchacho. Recuerda que le contГ© de ese militar de SudamГ©rica que conocГӯ hace tiempo.

- Vagamente...

- Pues me ha invitado a ir a su paГӯs y trabajar en un periГіdico local. ВЎQuiero que me acompaГұe!

En realidad, con mis veinte aГұos, poco podГӯa aportar a la naciente repГәblica, no obstante, deseoso de conocer el mundo y atraГӯdo por las aventuras de los grandes exploradores como Marco Polo o el escocГ©s David Livingston, quien descubriГі las cataratas Victoria en ГҒfrica en 1855 y cuyo hermano, al igual que yo, habГӯa estudiado la tГ©cnica de fotografiar de Louis Daguerre, la expectativa de viajar a un paГӯs totalmente desconocido para mГӯ, me sedujo totalmente por lo que aceptГ© sin dudar.

En unas semanas estГЎbamos en Le Havre. Treinta y seis dГӯas despuГ©s nuestro velero atracГі en el puerto de Buenos Aires donde nos hospedamos por unos dГӯas en el hotel de inmigrantes.

Tres dГӯas despuГ©s de nuestra llegada a la capital porteГұa estГЎbamos en marcha a AsunciГіn, donde llegamos quince dГӯas despuГ©s.

Unos minutos antes de fondear en la bahГӯa de AsunciГіn, justo donde el rГӯo cambia de direcciГіn, sobre un rojo peГұГіn que se hunde en las marrones aguas rodeadas de espesa vegetaciГіn, estaba la criatura mГЎs bella y angelical, aunque indomable a la vez, montada sobre un corcel negro como la noche observando con un catalejo hacia el barco. Poco despuГ©s supe que ese ГЎngel se llamaba Azucena del Carmen Ruiz Gato.

En este punto lejano de la geografГӯa de AmГ©rica del Sur comenzГі mi trunca historia.

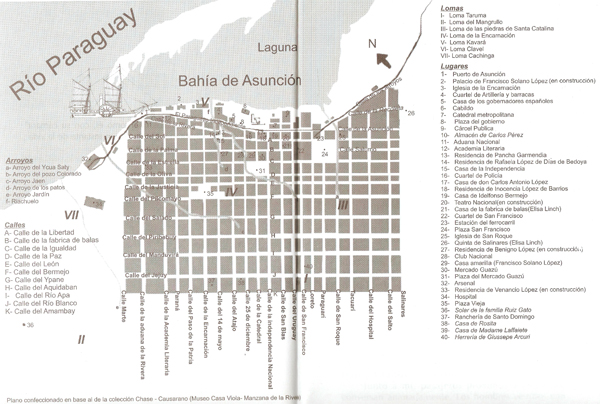

Era tambiГ©n el mes de julio, pero de 1861 cuando mi buque con sus velas hinchadas ingresГі a la bahГӯa de AsunciГіn. Desde la cubierta se podГӯa ver la pintoresca y pujante ciudad ubicada, como la antigua Roma sobre siete colinas, donde las seГұoriales residencias de rojos techos de teja y blancas paredes adornadas con guardas al estilo europeo aunque conservando tambiГ©n el вҖңtoque localвҖқ, iban poco a poco desplazando a los pequeГұos ranchos de adobe y techos de paja que aГәn podГӯan verse a lo lejos inmersos en el colorido follaje de los lapachos, palmeras y naranjos.

Un poco antes de que el buque ingresara a la laguna que forma la bahГӯa de AsunciГіn vimos espantados a un grupo de personas baГұГЎndose del mismo modo en que lo harГӯan AdГЎn y Eva en el paraГӯso, entre los camalotes y juncos de la costa sin el menor recato ante nuestros civilizados y prejuiciosos ojos europeos.

Entre mis compaГұero de viaje se hallaban arquitectos, ebanistas, orfebres y otros. Aguardamos a que el navГӯo anclara cerca de un profundo barranco a unos metros del puerto, el que no era otra cosa que una porciГіn de terreno en pendiente hacia el rГӯo, desprendida de la ciudad, en donde los buques atracaban sin ninguna facilidad portuaria; algo muy parecido a los fondeaderos de Europa de comienzos del 1800.

Luego de abordar pequeГұos botes de remo que nos condujeron a un pequeГұo muelle accedimos a un edificio, culminado en parte, en donde funcionaban las oficinas del puerto y la aduana sobre el cual ondeaba al viento la bandera paraguaya semejante a la bandera holandesa pero con los colores invertidos.

Una vez en el edificio, que no era otra cosa que un gran galpГіn en donde pululaban mendigos, vendedores y funcionarios de la aduana que dГЎndose importancia nos hicieron formar una fila por un poco mГЎs de media hora sin importarles la larga travesГӯa que acabГЎbamos de concluir.

Un burГіcrata desaliГұado en su vestimenta, bebГӯa de un cuerno vacuno una infusiГіn a base de yerba mate frГӯa mediante una bombilla, se acercГі al primero de la fila y haciГ©ndole abrir la boca como si se tratara de un esclavo comenzГі a mirar su boca.

- Es por las enfermedades... No sabemos quГ© pulgas pueden traer estos extranjeros- me tradujo Wilgem, indignado ante lo que el funcionario dijo a un paisano que le preguntГі el porquГ© de aquella inspecciГіn.

En determinado momento de la interminable inspecciГіn un funcionario, que parecГӯa de rango mayor, se acercГі alprimero diciГ©ndole algo en el oГӯdo para luego en pГ©simo inglГ©s murmurar al inspeccionado:

- Es difГӯcil nuestro trabajo y puede ser mГЎs complicado para usted...con unas monedas todo puede ser mГЎs fГЎcil para todos.

El hombre inspeccionado luego de maldecir y vociferar indignado metiГі la mano en el bolsillo de su chaqueta y extendiГі al funcionario una bolsa de piel que contenГӯa una cierta suma en libras esterlinas.

Tomando como ejemplo lo hecho por el pobre prГіjimo cada uno de los que estГЎbamos en la fila apartamos una cierta cantidad para obtener nuestra buena salud. De mГЎs estГЎ decir que en menos de dos minutos todos los presentes habГӯamos pasado el control sanitario, siendo conducidos luego ante un funcionario que nos leyГі detallada y detenidamente, artГӯculo por artГӯculo, el reglamento policial. Cada uno de estos artГӯculos era mГЎs insГіlito que otro:

- вҖңQueda prohibido hablar de la polГӯtica de las provincias de abajo, por no importarnos lo que ahГӯ pasa. Queda prohibido asistir a una fiesta o diversiГіn sin el debido permiso o licencia previa de la policГӯa. Cuando se pase frente a un centinela ubicado en cualquier punto del territorio se lo deberГЎ saludar, con respeto, porque las armas que empuГұa representan las armas de la repГәblicaвҖқ.

Todas estas normas y restricciones ademГЎs del mal momento pasado anteriormente me hicieron pensar a mГӯ y a muchos de los presentes, si habГӯa sido buena idea aventurarnos en esta joven repГәblica.

Una vez finalizada la lectura de aquel reglamento, un funcionario aduanero acompaГұado de dos soldados me pidiГі, no muy amablemente, que los siguiera con todo mi equipaje a una habitaciГіn, en donde, seГұalando continuamente mi cГЎmara fotogrГЎfica, me hizo a hacer infinidad de preguntas que no comprendГӯa debido a que el idioma que utilizaba el funcionario aduanero, que segГәn Г©l pretendГӯa ser inglГ©s, pero en realidad era cualquier cosa menos el idioma anglosajГіn.

El oficial en un momento de furia tomГі su sable y lo blandiГі como para propinarme un golpe. Por suerte para mГӯ en ese mismo momento se abriГі la puerta e ingresГі un oficial militar de alto rango que resultГі ser el coronel JosГ© Ruiz Gato, amigo de Wilgem que habГӯa conocido aГұos atrГЎs en Prusia durante una misiГіn paraguaya al viejo mundo.

Un poco mГЎs bajo y diez aГұos mayor que Г©l, el coronel estaba ataviado con un vistoso uniforme militar, chaqueta roja con una banda blanca que cruzaba de izquierda a derecha y pantalГіn blanco, tenГӯa marcados rasgos hispanos; amplia frente de nobles contornos; sus negros cabellos cubrГӯan todavГӯa casi todo su vigoroso crГЎneo; en su rostro cuadrangular, brillaban como negros carbones sus expresivos ojos y una fina y bien recortada barba daba el marco final.

El funcionario al ver al coronel, envainГі el sable y cuadrГЎndose ante Г©l comenzГі a dar explicaciones que fueron interrumpidas enГ©rgicamente por el reciГ©n llegado quien le ordenГі que se me entregasen mis documentaciones.

El funcionario me mirГі de mala manera y tras sellar toda la documentaciГіn me ordenГі que regresara con el resto de los inmigrantes.

Luego de los papeleos de rigor fuimos recibidos por una banda militar, que ejecutГі varias melodГӯas de su frondoso repertorio y por una comitiva encabezada por el coronel conocido de Wilgem.

Tras un breve acto de bienvenida, en inglГ©s, francГ©s y alemГЎn, el coronel Ruiz Gato se acercГі al sexagenario prusiano y le extendiГі su fina y huesuda mano, la cual fue estrechada efusivamente por Wilgem.

- Bienvenido al Paraguay, tierra de abundancia, paz y progreso. Espero que hayan tenido un buen viaje -saludГі el militar en perfecto alemГЎn.

- Agotador, pero bueno. Usted conoce bien lo que hablo... a nuestra edad...- respondiГі el viejo prusiano sonriente.

- Lamento mucho el mal trato recibido en la aduana... HarГ© que se les devuelva todo cobro indebido. Lamentablemente es una mala costumbre arraigada en nuestros funcionarios debido al magro salario que reciben.

- No se preocupe... comprendemos la situaciГіn. El mal momento que pudimos pasar queda olvidado. Quiero aprovechar la oportunidad para presentarle a mi asistente Gustav Demczszyn, que ha estudiado el nuevo arte de la fotografГӯa.

- ВҝDemczszyn? ВҝAcaso es usted del reino de Polonia?

- Aunque mi apellido es polaco he nacido en Prusia, en la ciudad de Possen.

- ВҝEn verdad ha estudiado la tГ©cnica de retratar imГЎgenes sin pintura? ВҝHa traГӯdo una mГЎquina fotogrГЎfica? -preguntГі entusiasmado, mientras yo asentГӯa con la cabeza tГӯmidamente.

- He escuchado mucho sobre los avances que se han tenido sobre los primeros ensayos hechos por el fГӯsico francГ©s NicГ©phore NiГ©pce en 1793 -prosiguiГі cortГ©smente el coronel en fluido alemГЎn.

- Tiene razГіn, mucho se ha avanzado desde esa fecha.

- Disculpe mi atrevimiento pero me gustarГӯa conversar con usted sobre los nuevos avances, debido a que cuando fui a Europa las fotografГӯas realizadas se ennegrecГӯan a los pocos minutos.

- Eso ya es cosa del pasado. Actualmente la fotografГӯa es como un cuadro Solo que en blanco y negro. Si asГӯ lo desea, luego de alojarnos, puede venir con su familia para que pueda retratarlos. ВҝLe parece maГұana?

- Me parece bien, pero desearГӯa que ustedes se alojaran en mi solar. Tenemos muchas habitaciones para huГ©spedes. En una de ellas podrГЎ montar su estudio fotogrГЎfico si lo desea. Mi esposa y yo nos sentiremos halagados de tener tan ilustres visitantes.

- No queremos molestar. Mucho ha hecho usted al invitarnos a este hermoso paГӯs.

- No es ninguna molestia, al contrario, me sentirГӯa ofendido si no aceptaran mi oferta.

Diciendo esto el coronel llamГі a dos soldados, que vestГӯan un sencillo pero pulcro uniforme compuesto por un quepi azul al estilo francГ©s, chaqueta roja con una banda blanca cruzada de izquierda a derecha y pantalГіn blanco, y les ordenГі que llevaran nuestras pertenencias a la galera de su propiedad. La galera se desplazaba sobre sus cuatro ruedas, dos pequeГұas al frente y otras dos con el doble de diГЎmetro que las anteriores en la parte trasera. Aunque austera era confortable en su interior. Con dos largos asientos de madera acolchados enfrentados, en donde podГӯan ir cГіmodas cuatro personas, poseГӯa ademГЎs una puerta a cada uno de sus lados bajo las cuales se encontraban sendas escaleritas de tres escalones que facilitaban el ascenso y descenso.

Una vez que nuestras pertenencias estuvieron bien sujetas y cubiertas por una lona sujeta al techo del carro, lo abordamos mientras que el coronel ordenaba al cochero:

- JosГ©, llГ©vanos a la casa.

- ВЎDe inmediato seГұor!

El cochero, que servГӯa a la familia del coronel hacia casi once aГұos, era de raza negra, de unos cincuenta aГұos, delgado, de un metro sesenta y cinco de alto, cabeza redonda, cabello mota, ojos negros, y una amplia sonrisa en donde se podГӯan ver sus relucientes dientes blancos enmarcados por prominentes labios. HabГӯa llegado al Paraguay en 1820 junto con JosГ© Gervasio Artigas, a quien sirviГі hasta la muerte de este en 1850 en San Isidro de Curuguatay, a ochenta leguas de AsunciГіn, donde el dictador Gaspar RodrГӯguez de Francia lo habГӯa confinado despuГ©s de darle asilo en Paraguay. Vestido con un saco, pantalГіn, y zapatos negros, camisa y guantes blancos, JosГ© se acomodГі en su asiento, sacГі el freno y haciendo resonar su teyuruguai3en el aire hizo que la galera se pusiera en movimiento.

Raudamente la galera se dirigiГі en lГӯnea recta por la sinuosa calle De la Aduana de la Rivera, donde podГӯan verse con facilidad los trazos dejados por el agua que discurrГӯa, durante las torrenciales lluvias, desde las bajas colinas embellecidas por naranjos, palmeras y coloridos tajy.

El viejo ropaje de los lapachos, habГӯa cambiado mediante la mГЎgica mano de la naturaleza por racimos de flores rosadas, blancas, moradas y amarillas, formaba una alfombra verde-ocre de hojas muertas mezcladas con el color terracota de la polvorienta tierra arenosa que cubrГӯa casi por completo la despareja calle elevГЎndose del suelo al paso del carruaje. Desde la pequeГұa ventana cuadrada de la galera pude ver la frenГ©tica construcciГіn de una de las dos extensiones simГ©tricas, de frente rectilГӯneo, que se construГӯa a ambos lados del edificio de la aduana y el puerto. Los soldados-obreros trabajaban afanosamente sobre frГЎgiles andamios de tosca madera en la construcciГіn de los seis arcos de medio punto que embellecerГӯan la extensiГіn, mientras eran supervisados por un oficial sentado a unos metros bajo la sombra de un frondoso ГЎrbol que mitigaba el efecto de los rayos solares que a pesar de la hora se hacГӯan sentir.

Al igual que esa construcciГіn, en el momento de mi llegada a esa maravillosa ciudad tambiГ©n eran construidas varias residencias seГұoriales. Entre estas, pudimos ver la construcciГіn de una que se destacaba por tener mГЎs de un piso, lo que seГұalГ© a nuestro anfitriГіn.

- Esa es la residencia de Venancio LГіpez, uno de los hijos del seГұor Presidente. ВЎSerГЎ el edificio mГЎs alto de AsunciГіn! ВЎTendrГЎ dos pisos! El arquitecto encargado de la obra es el seГұor Alejandro Ravizza quien estГЎ a cargo de la construcciГіn de los palacios de la familia LГіpez y de muchas de las modernas casonas y edificios pГәblicos de la ciudad. Tal vez, si consigo que prospere un negocio que tengo entre manos, algГәn dГӯa le pida a ese arquitecto que proyecte y construya la mГӯa -seГұalГі con admiraciГіn y entusiasmo.

Tras cruzar algunos puentes, bajo los cuales corrГӯan mansamente rumorosos arroyuelos, llegamos a uno de los antiguos caminos reales que iba del centro de AsunciГіn al cerro TacumbГә pasando por la Loma del Mangrullo4. La arboleda se hacГӯa mГЎs espesa y variada. Luego de recorrer esa calle giramos a la derecha hacia una callejuela ladeada por grandes ГЎrboles cuyas ramas no dejaban ver el cielo, la cual nos llevГі a un claro en donde se hallaba la vivienda del coronel y un par de pequeГұos ranchos de techo de paja, uno destinado a las caballerizas y el otro para la servidumbre.

La casa principal era una antigua vivienda colonial de gruesas paredes de adobe cocido sobre las cuales descansaba la estructura del aГұoso pero bien conservado techo, hecho con palmas y tacuarillas, sobre las que se montaban las tejas con una argamasa hecha con barro y sangre vacuna, para homogeneizar la masa.

Seis grandes ventanas de seГұorial estilo espaГұol con la parte superior abovedada, lucГӯan artГӯsticas rejas de madera primorosamente labradas con arabescos diseГұos que llegaban hasta unos pocos centГӯmetros del suelo, se alineaban a ambos lados de la puerta principal ladeada por dos gruesas columnas cuadrangulares decoradas, al igual que los detalles de las ventanas y en seГұorial coronamiento en estilo barroco americano.

Descendimos de la galera y fuimos conducidos por un estrecho sendero cubierto por una estructura de madera, a modo de parral, que sostenГӯa un aГұoso y fragante jazminero y conducГӯa a la exquisitamente tallada puerta principal y de allГӯ a un amplio patio central cubierto de amplios baldosones. El patio estaba rodeado en todo su perГӯmetro por un alero sostenido por gruesas columnas de madera tallada en forma de tirabuzГіn en cuya parte superior se veГӯan esplendorosos capiteles tallados a mano y ricamente adornados por el trabajo de diestros artesanos.

Frondosos helechos y arbustos de vistosos follajes daban vida y color al vetusto patio, en cuyo centro, se erguГӯa orgulloso un aljibe bellamente adornado con azulejos estilo ГЎrabe.

Al advertir mi admiraciГіn por el aljibe, el coronel dijo:

- AsГӯ como lo ve, ese aljibe tiene casi trescientos aГұos en ese lugar y calculo que unos quinientos desde que se construyГі originalmente en EspaГұa y todavГӯa podemos extraer de Г©l muy buena agua. Lo mandГі a traer de CГіrdoba, ladrillo por ladrillo, azulejo por azulejo, un antepasado mГӯo que vino a estas tierras con Juan de Garay. SegГәn se cuenta este aljibe estuvo originalmente ubicado en la residencia de un califa moro, donde tambiГ©n vivГӯa mi ilustre pariente en EspaГұa

- PensГ© que no llegarГӯa para el almuerzo -interrumpiГі una mujer de unos cuarenta aГұos que lucГӯa una gran peineta sobre la que descansaba un mantГіn de Manila color rojo y un vestido de amplias faldas que arrastraba levantando una leve polvareda al caminar.

A pesar de que no comprendГӯ lo que la mujer decГӯa, ya que hablaba en castellano, deduje de inmediato, por la cara del coronel, que las palabras habГӯan sido dichas cГӯnicamente.

- Ven Teresa, quiero presentarte a mis amigos. Los seГұores vienen de Europa, de la lejana Prusia, y se quedarГЎn unos dГӯas con nosotros hasta que puedan ubicarse en la ciudad -respondiГі en castellano.

La mujer, de un metro cincuenta, piel morena y muy buena figura a pesar de su edad se acercГі lentamente apantallГЎndose con su abanico, mientras nos miraba de arriba a bajo con desconfianza.

- Teresa, Г©l es mi amigo Wilgem von Kraus, del que tanto te platiquГ© вҖ“presentГі el oficial.

- ВЎGusto en conocerla! -dijo Wilgem en castellano, pero con marcado acento prusiano, mientras se inclinaba para besar delicadamente la mano de la mujer, cubierta por un guante de encaje blanco.

- ВЎMe asombra Wilgem! No sabГӯa que hablara espaГұol -seГұalГі sorprendido el militar.

- Poco y nada, solo algunas frases que me enseГұaron los soldados del ejГ©rcito espaГұol cuando participГ© en la batalla de las naciones. Aunque no niego que aprenderГ© rГЎpido.

- El seГұor Wilgem luchГі contra el gran NapoleГіn, tГӯo de NapoleГіn III, actual gobernante de Francia.

- ВҝEntonces usted es militar?

- No,... periodista... -respondiГі Wilgem.

- El seГұor вҖ“prosiguiГі el militar la presentaciГіn dirigiГ©ndose a mГӯ- tambiГ©n es prusiano, aunque es de la regiГіn del reino de Polonia, como su apellido lo indica.

La mujer me dirigiГі una extraГұa mirada, al tiempo que, imitando a Wilgem besГ© su guante y dije:

- Gusto en conocerla.

A diferencia de mi amigo, no tenГӯa la mГЎs remota nociГіn del significado de la frase de saludo que acababa de decir, dado que no hablaba espaГұol, pero gracias a mi facilidad innata con los idiomas repetГӯ sin dificultad.

La esposa del militar, al escuchar mi saludo, creyГі que sГӯ hablaba castellano por lo que prosiguiГі diciendo:

- El gusto es enteramente mГӯo. ВҝLe gustarГӯa sentarse a mi lado en el almuerzo?-preguntГі en tono sensual y mirГЎndome provocativamente.

En ese momento quise que la tierra se abriera y me tragara. No entendГӯa quГ© decГӯa la mujer, pero la forma de modular sus palabras y el modo en que se desfigurГі la cara del coronel al escucharlas me indicaron que intentaba seducirme.

- Ramona los conducirГЎ a sus cuartos вҖ“interrumpiГі secamente el coronel en alemГЎn lanzando una mirada furtiva a su esposa. Luego les harГ© llevar sus cosas. En una hora almorzamos.

Ramona, quien tendrГӯa aproximadamente unos cincuenta aГұos, a diferencia de doГұa Teresa, tenГӯa marcados rasgos indГӯgenas. De un metro cuarenta de estatura, cuerpo robusto, hombros anchos, caderas gruesas, muslos y pechos salientes, manos pequeГұas, cabeza redonda con cabello lacio negro peinado en una larga trenza que le llegaba hasta la cintura. VestГӯa una blusa de algodГіn y una pollera que le llegaba hasta sus pequeГұos y callosos pies descalzos.

De fisonomГӯa inmutable, la mujer, en tono bajo y sumiso, nos pidiГі que la siguiГ©ramos a nuestras habitaciones en el ala izquierda de la vivienda. Ramona, luego de abrir la puerta de la habitaciГіn que estaba destinada a Wilgem con una vetusta llave que llevaba en un manojo, se dirigiГі a una angosta ventana, la abriГі y saliГі del cuarto para repetir la operaciГіn en mi habitaciГіn que lindaba con esta, luego, se retirГі sin emitir palabra.

Mi habitaciГіn, se iluminaba a travГ©s de una angosta ventana que daba al patio interno, era pequeГұa pero acogedora. Una cama, sobre la cual colgaba un crucifijo de madera; una cГіmoda de cuatro cajones, sobre la cual se sustentaba un espejo con un marco de madera, probablemente de trГ©bol, finamente tallado con detalles de rosas; y una pequeГұa mesa en donde se hallaba un candelabro de cinco brazos con las velas sin consumir.

- ВҝPuedo pasar? вҖ“preguntГі Wilgem luego de golpear la puerta tres veces.

- Creo que usted deberГЎ aprender rГЎpidamente castellano si desea permanecer en este paГӯs sin tener problemas вҖ“ bromeГі el prusiano.

- Estoy de acuerdo con usted en ese punto como asГӯ tambiГ©n usted lo estarГЎ conmigo en que no podremos quedarnos mucho tiempo en esta casa.

- ВҝPor quГ© lo dice?

- Creo que serГЎ mejor вҖ“contestГ© sin querer entrar en detalles.

- No se preocupe Gustav- seГұalГі palmeГЎndole paternalmente la espalda-, las costumbres, en esta parte del mundo, no son las mismas que en Europa. Pronto se acostumbrarГЎ.

Manteniendo el austero lujo de toda la residencia, el comedor, estaba precedido por un cuadro de tamaГұo natural del coronel vestido con todas sus galas junto a una joven mujer ataviada con un bello vestido azul de miriГұaque, con mangas globo que dejaban al descubierto sus brazos.

En la pared opuesta a aquel retrato, cubriГ©ndola por completo, se hallaba una bien dotada biblioteca con textos muy variados, desde La Iliada y La Odisea de Homero; Fausto de Goethe; Historia de la guerra de los treinta aГұos de Federico Schiller; Ivanhoe de Walter Scott; Nuestra seГұora de ParГӯs de VГӯctor Hugo. Junto con estas joyas de la literatura universal se encontraba tambiГ©n El Paraguay, lo que fue, lo que es y lo que serГЎ, primer libro redactado por un escritor paraguayo llamado Juan AndrГ©s Gelly, en sus ediciones en francГ©s y portuguГ©s que el coronel habГӯa adquirido en un viaje a RГӯo de Janeiro en 1848.

En el centro del salГіn, colgando de una de las vigas del tejado, se hallaba una majestuosa araГұa de cristal de origen francГ©s.

Una larga mesa para doce comensales cubierta con un mantel blanco de algodГіn finamente bordado y trabajado con hilos color azul marino, sobre el cual se hallaban cinco platos de fina porcelana y gastados pero relucientes cubiertos de plata. El resto de la vajilla era de porcelana antigua.

El coronel Ruiz Gato estaba sentado en la cabecera, a su derecha se encontraba doГұa Teresa y a la izquierda una silla vacГӯa.

- SiГ©ntense. En minutos mГЎs comenzarГЎn a servir el almuerzo- expresГі animado el coronel.

- ВҝComeremos sin su hija o deberemos esperarla como siempre? No creo que a nuestros invitados les guste la sopa frГӯa.

- No se preocupe Teresa aquГӯ lleguГ© -dijo una cristalina voz detrГЎs de mГӯ.

- Dejen que les presente a mi hija, la luz de mis ojos - dijo levantГЎndose como con un resorte al ver entrar en el comedor a la muchacha de no mГЎs de quince aГұos, negros y largos cabellos, muy bella de rostro, con tez de fina porcelana, vestida con un pantalГіn, botas hasta las rodillas, camisa de algodГіn y una colorida faja ceГұida a la cintura-. Caballeros ella es Azucena del Carmen Ruiz Gato ВЎMi hija!

Grande fue mi sorpresa al reconocer a la mujer que horas antes viera en el caballo negro sobre la roca roja.

- Cuantas veces te he dicho que te vistas correctamente para venir a la mesa- protestГі enГ©rgicamente doГұa Teresa. Disculpe seГұor von Kraus, seГұor Dem... Dem...

- No se preocupe seГұora -respondiГі Wilgem interrumpiendo a la mujer al notar que no podГӯa pronunciar mi apellido-. Son jГіvenes no entienden de etiquetas y formalismos. ВҝNo lo cree asГӯ seГұor Demczszyn?

Todos esperaban que yo por lo menos asintiera pero me quedГ© mudo mirando a aquella beldad salida de un cuento de hadas que avanzaba hacia mГӯ para finalmente sentarse al lado de su padre.

- Mmm, disculpen, olvidГ© que estamos hablando castellano y Gustav no lo comprende totalmente- y pateГЎndome suavemente bajo la mesa volviГі a hacer la pregunta en alemГЎn a la cual respondГӯ embelezado con las palabras que habГӯa aprendido de Wilgem:

- Gusto en conocerla.

- Igualmente -respondiГі la muchacha cortГ©smente aunque sin prestarme mucha atenciГіn.

- Hija, estoy seguro de que Ramona no te advirtiГі sobre la venida de nuestros huГ©spedes pero tu madrastra tiene razГіn. Debes cuidar las formalidades.

- EstГЎ bien padre. TendrГ© mГЎs cuidado la prГіxima vez.

- Si fuera mi hija no permitirГӯa que salga al monte como una aborigen con ese caballo maГұoso -mascullГі la esposa del coronel.

- Klug mit den Klugen5 - musitГі en alemГЎn la muchacha mirГЎndome de reojo.

Sorprendido al reconocer que la muchacha habГӯa hablado en alemГЎn volvГӯ a mirarla pero ella fingiГі no verme mientras introducГӯa delicadamente en su boca la cuchara repleta de la sopa que Ramona habГӯa comenzado a servir en los platos.

- CuГ©nteme Gustav sobre el daguerrotipo y los avances de la fotografГӯa -indagГі el coronel.

- Como sabrГЎ el daguerrotipo fue el primer proceso fotogrГЎfico de aplicaciГіn prГЎctica presentado por FranГ§ois Arago en la Academia de Ciencias de ParГӯs el 19 de agosto de 1839. Este procedimiento fue un desarrollo de los experimentos, como le dije esta maГұana, de los iniciados por NicГ©phore NiГ©pce, a quien Louis Jacques MandГ© Daguerre se uniГі en diciembre de 1829.

- Cuando estuve la Гәltima vez en ParГӯs lleguГ© a ver una fotografГӯa de NiГ©pce, pero al poco tiempo se oscurecГӯa -seГұalГі el militar.

- Tiene razГіn. Este mismo problema tuvo Daguerre, pero fue solucionado tiempo despuГ©s.

- ВҝMe podrГӯa decir cГіmo puede ser posible que una imagen quede atrapada en una plancha metГЎlica? вҖ“ preguntГі la muchacha en fluido alemГЎn.

- ВЎAzucena! CompГіrtate. CГіmo interrumpes la conversaciГіn de tu padre con el joven ВҝNo se te enseГұГі modales? ВҝEres un animalito del bosque? Ahora comprendo por quГ© te llevas tan bien con ese caballo -reprendiГі doГұa Teresa.

El coronel mirГі a su esposa y dijo a su hija:

- Azucena, debes comportarte, ВҝQuГ© dirГЎn de ti estos seГұores sobre tus modales?

- Lo siento padre. Es que es muy interesante lo que dice el seГұor Demczszyn.

Lo Гәnico que entendГӯ de esta Гәltima conversaciГіn entre padre e hija, en castellano, fue mi apellido que sonaba angelicalmente pronunciado por los carnosos labios de aquel ГЎngel impetuoso. Sin pensarlo dos veces aprovechГ© la oportunidad de responder a aquella bella musa:

- El daguerrotipo es un proceso por el cual se obtiene una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata. DespuГ©s de ser expuesta a la luz, la imagen se revela con vapores de mercurio, resultando una imagen finamente detallada con una superficie delicada que debe protegerse de la abrasiГіn con un cristal y sellarse para evitar que se ennegrezca al entrar en contacto con el aire. Actualmente el daguerrotipo esta siendo desplazado por el calotipo de William Henry Fox Talbot, con el que a diferencia del daguerrotipo pueden hacerse muchas copias derivadas de un negativo inicial.

- Tengo entendido que, para ser tomada una fotografГӯa, la persona que posa debe estar quieta por casi treinta minutos. ВҝNo es eso molesto? - indagГі la muchacha temerosa de un nuevo regaГұo.

- Los tiempos de exposiciГіn se redujeron notablemente luego de los avances efectuados en Estados Unidos, Austria e Inglaterra.

- Hoy en dГӯa вҖ“interrumpiГі Wilgem-, todas las ciudades de Europa tienen estudios fotogrГЎficos y cientos de personas posan ante sus cГЎmaras.

- Eso es muy cierto, pero muchas personas mГЎs lo hacen ante los fotГіgrafos ambulantes como yo вҖ“acotГ© orgulloso.

- Debe haber fotografiado a mujeres muy bellas -apuntГі el coronel.

- Algunas вҖ“susurrГ© sonrojГЎndome.

DoГұa Teresa, que habГӯa quedado totalmente apartada de la conversaciГіn que se llevaba en alemГЎn y traducida por el coronel esporГЎdicamente para ella, se levantГі de la mesa para ir a la cocina y ordenar a Ramona que trajera el segundo plato que consistГӯa en un cerdo asado acompaГұado de legumbres.

- ВҝNo les gusta la mandioca? -preguntГі la mujer del militar seГұalando unos tubГ©rculos blancos hervidos, que se hallaban sobre una bandeja de plata al tiempo que tomaba uno con el tenedor y lo llevaba a su plato.

CortГ©smente Wilgem y yo procedimos a servirnos el tubГ©rculo un poco fibroso para mi gusto pero de sabor agradable.

Una vez terminado el opГӯparo almuerzo, el coronel se levantГі de su asiento y dirigiГ©ndose a la parte superior del cristalero que se hallaba enfrentado a la puerta de entrada al comedor, tomГі una botella de oporto y limpiГі con una servilleta el polvo que el tiempo habГӯa acumulado.

- Esta botella de oporto de Portugal me la regalГі el general de la ConfederaciГіn Argentina, Justo JosГ© de Urquiza, junto con aquella espada, cuando estuvo hace dos aГұos en misiГіn diplomГЎtica para mediar en el conflicto entre Estados Unidos y Paraguay- dijo el coronel sirviendo el licor en pequeГұas copas mientras seГұalaba con el dedo Гӯndice el sable que enfundado colgaba de la pared entre dos viejos mosquetes espaГұoles-. Veamos si es tan deliciosa como el general me anticipГі.

Luego de beber el delicioso licor, dulce como el nГ©ctar, el coronel con un amplio bostezo hablГі:

- Es hora de la siesta. Nos vemos a las cinco de la tarde. Esta es su casa.

AsГӯ, el coronel y su familia se retiraron a sus aposentos mientras Wilgem y yo nos quedamos en el comedor conversando.

- ВҝQuГ© quiere decir siesta? вҖ“preguntГ©.

- Es una costumbre que se tiene en estas tierras, por la cual se duerme despuГ©s del almuerzo, segГәn se dice, para facilitar la digestiГіn.

- ВҝDuermen de dГӯa? Este paГӯs me esta gustando ВҝY cuГЎndo trabajan?

- Es usted un holgazГЎn incorregible -dijo riendo de buena gana Wilgem mientras limpiaba su monГіculo.

- No es como tГә crees. SegГәn me comentГі el coronel Ruiz Gato cuando nos conocimos en ParГӯs hace algunos aГұos, el calor en las tardes de verano es insoportable por lo que se levantan antes de despuntar el alba para dormir un par de horas luego del almuerzo cuando el sol estГЎ en su punto mГЎs alto, calcinando todo a su alrededor. Tenga en cuenta que estamos en invierno y la temperatura de todos modos es bastante alta.

- Tiene razГіn ВЎEstamos del otro lado del ecuador! ВЎEstamos en pleno invierno y no hay nieve! ВЎQue nos proteja la madona negra6 del calor del verano si esta es la temperatura del invierno!

- Me temo que deberemos pasar el verano en alguna charca con el agua hasta las orejas como los hipopГіtamos del ГҒfrica de las fotografГӯas de David Livingston- volviГі a reГӯr estruendosamente Wilgem.

- Creo que no nos harГЎ mal una siesta asГӯ, ademГЎs de aprender las costumbres de este paГӯs reponemos nuestras fuerzas perdidas en el viaje.

Aunque estaba exhausto, la excitaciГіn del viaje y de todo lo visto hasta ese momento, ademГЎs de los haces de luz que se filtraban por las rendijas de la ventana, impidieron que conciliara el sueГұo por lo que decidГӯ salir a recorrer los alrededores a pie.

Al salir de la residencia me dirigГӯ hacia el rancho que servГӯa de vivienda a la familia encargada de los quehaceres domГ©sticos. AllГӯ vivГӯan Ramona, su marido JosГ© y su pequeГұo hijo Carlos, de unos diez aГұos, que atendГӯa la caballeriza.

El rancho era una estructura rectangular, con piso de tierra, paredes de adobe y techo de paja, sostenida por gruesas vigas de madera. Junto al rancho, se encontraba un horno de forma abovedada hecho de barro en donde se preparaban el pan y otros alimentos.

Me dirigГӯa a la caballeriza cuando un potente silbido me hizo tornar la atenciГіn en direcciГіn a un frondoso ГЎrbol de mango. AllГӯ, parado sobre una rama a unos dos metros del suelo se hallaba Carlos.

El pequeГұo, de cabellos pardo amarillentos, como la mayorГӯa de los mestizos, era de contextura fГӯsica fuerte, vivarГЎs e inquieto y extremadamente ГЎgil. Al llegar a unos cuatro metros del ГЎrbol, el niГұo, que se columpiaba de rama en rama como si fuera simio, dijo:

- ВҝPor quГ© no subes al ГЎrbol con nosotros?

Al no entender quГ© me decГӯa, sonreГӯ y volvГӯ a repetir la Гәnica frase que sabГӯa en castellano:

- Es un gusto conocerla...

El muchacho al escuchar mi respuesta quedГі atГіnito y mirГі hacia arriba del ГЎrbol como pidiendo una explicaciГіn, al tiempo que escuchГ© una cristalina risa. Me acerquГ© un poco mГЎs al tronco y descubrГӯ a unos cinco metros del suelo, recostada sobre una gruesa rama y con una de sus piernas balanceГЎndose, a la bella Azucena que comentГі al muchacho:

- Es un extranjero, no entiende el idioma y lo Гәnico que sabe decir es esa frase.

- Creo que deberГЎ aprender a hablar castellano seГұor si no quiere ser el hazmerreГӯr de todos los niГұos de AsunciГіn -dijo la muchacha en alemГЎn bajГЎndose con extrema agilidad del ГЎrbol-. Hagamos un trato. Usted me fotografГӯa montada en mi caballo y yo le enseГұo a hablar castellano ВҝLe parece?

- Como negarme a la generosa oferta de tan bella dama -respondГӯ galantemente haciendo una reverencia.

- ВҝSabe montar? -preguntГі la muchacha.

- SГӯ ...

- Carlos, ensilla a PanambГӯ y a KambГЎ.

El niГұo echГі una mirada expresivamente suplicante a la muchacha sin decir nada.

- EstГЎ bien. Ensilla tambiГ©n a KuruzГә y ven con nosotros.

Carlos corriГі al rancho que servГӯa de establo. Para cuando llegamos a Г©l, ya habГӯa ensillado al caballo negro, en el que habГӯa visto a la muchacha desde el barco, y comenzaba a ensillar a otro bayo.

Azucena tomГі un puГұado de sal de una caja de madera y dio de comer de su mano al equino, mientras que con la otra acariciaba sus largas crines.

Me acerquГ© al bello animal con la intenciГіn de acariciarlo tambiГ©n, pero este dejГі de comer y se echГі hacia atrГЎs. Me mirГі fijamente, resoplГі y se acercГі a mГӯ dГЎndome un leve golpe en el brazo con su hocico.

Carlos, que ya habГӯa terminado de ensillar la yegua de pelaje amarillento que yo usarГӯa, asombrado, lo mismo que Azucena, dijo:

- EmbrujГі a KambГЎ. Nadie, aparte de nosotros dos, se ha acercado tanto sin que haya sido mordido o pateado.

- ВҝQuГ© pasa? ВҝQuГ© hice que me miran asГӯ? -preguntГ© mientras acariciaba el lomo del bello corcel- preguntГ© en alemГЎn.

- Nadie se ha acercado a mГЎs de dos metros de KambГЎ y mucho menos logrГі acariciarlo como lo haces tГә -respondiГі sorprendida Azucena.

Instintivamente retirГ© mi mano del equino provocando que este vuelva a pegarme con su hocico.

- No tengas miedo. KambГЎ ya te ha aceptado. Ahora, monta a PanambГӯ y salgamos a dar una breve cabalgata. Debemos volver antes de que todos despierten.

- ВЎQuГ© nombres extraГұos! Nunca he escuchado nombres como esos ni siquiera entre los espaГұoles.

- Es que no son nombres espaГұoles. ВЎSon guaranГӯes! GuaranГӯ es el idioma de los primeros habitantes de estas tierras.

- Entiendo. Entonces Ramona fue la que le puso esos nombres.

- No. Mi madre los nombrГі asГӯ.

- Disculpa pero... ВҝTu madre no era acaso europea?

- SГӯ, pero al igual que todos aquГӯ hablamos el idioma guaranГӯ junto con el espaГұol. Debido al rico poder expresivo de la lengua guaranГӯ esta subsistiГі, a diferencia de otras lenguas de AmГ©rica en donde los colonizadores impusieron su idioma, convirtiendo al Paraguay en un paГӯs bilingГјe. El padre jesuita Ruiz de Montoya, habГӯa escrito a mediados del mil seiscientos que: вҖң...lengua tan copiosa y elegante que con razГіn puede competir con las de famaвҖқ. AsГӯ mismo el escritor francГ©s Michel de Montaigne describiГі a la lengua guaranГӯ en uno de sus escritos como: вҖң... dulce y de sonido agradable y las palabras terminan de un modo semejante a las de la lengua griegaвҖқ. No obstante, a pesar de estos elogiosos comentarios de tan ilustres personalidades, nuestras autoridades han prohibido hablarlo en las escuelas so pena de severos castigos.

- ВҝY quГ© significado tienen esos nombres?

- Como ha escuchado mi caballo se llama KambГЎ que significa negro. El que montarГЎs tГә y que era de mi madre se llama PanambГӯ que quiere decir mariposa. Le pusimos ese nombre por el color y porque es alegre y juguetona como una mariposa. Finalmente aquel tordo negro con manchas blancas de allГЎ, que es de mi padre, se llama KuruzГә, que significa cruz, por la mancha blanca en forma de cruz que tienen en su negro hocico. En nuestras tierras de Paraguari estГЎ el caballo de mi hermano que es feo como un sapo por eso lo llamamos KururГә.

- ВҝTiene un hermano?

- SГӯ. Se llama Alejo. En este momento se encuentra supervisando que se realice correctamente la carpida, proceso por el cual se libra al terreno de malezas leГұosas y semi leГұosas para luego realizar, de mediados de julio hasta principio de agosto, la primera arada que permite introducir al suelo los rastrojos y demГЎs restos vegetales a una profundidad de quince a veinticinco centГӯmetros.

- Por lo que veo conoce mucho de los preparativos para el cultivo. ВҝQue siembran en sus campos?

- Cultivamos algodГіn. Al parecer el gusto por las faenas del campo lo heredГ©, al igual que mi hermano, de mi madre.

La muchacha al llegar a este punto hizo una breve pausa tratando de reprimir una lГЎgrima para luego bruscamente, tratando de disimular y esconder la gran tristeza que le daba hablar de su madre, decir mientras de un salto montaba su negro corcel:

- Es que vamos a salir con los caballos o quiere quedarse aquГӯ toda la siesta conversando.

MontГ© a la yegua al tiempo que Carlos montГі a KuruzГә. Instantes despuГ©s nos alejГЎbamos del solar a todo galope.

Azucena iba al frente, montando como una verdadera amazona con su negro cabello ondeando al viento como una bandera, seguida por nosotros dos a unos tres metros. Luego de recorrer sinuosos caminos y vadear algunos lechos de arroyuelos casi secos nos internarnos en un fino sendero que nos condujo a un acantilado en donde florecГӯa un aГұoso lapacho amarillo.

El acantilado de roja roca caГӯa bruscamente al rГӯo que murmuraba a nuestros pies al pasar por las pequeГұas cuevas producidas por la erosiГіn.

- Este es mi lugar favorito -seГұalГі la muchacha desmontando y sentГЎndose sobre una roca que se hallaba junto al lapacho, mientras Carlos se empeГұaba en atrapar una mariposa-. Suelo quedarme horas y horas mirando el rГӯo y las distintas embarcaciones que con sus velas avanzan por Г©l. Mira -dijo extendiГ©ndome el catalejo que extrajo de una de las alforjas de su silla de montar-. Ese de allГӯ es un pГЎjaro campana. Habita en lo mГЎs espeso del monte aunque algunas veces se lo suele ver por estos lugares.

- Buen observatorio se ha encontrado seГұorita.

- Antes solГӯa venir todos los dГӯas con mi padre y mi madre, que Dios la tenga en su gloria -dijo nostГЎlgicamente-. Mi madre, que era francesa, se sentaba en esta misma roca y mientras me mecГӯa en sus brazos me cantaba una dulce canciГіn de cuna en su idioma natal. Ahora vengo sola... aunque Teresa no quiere que venga... Una seГұorita recatada y refinada no debe montar a caballo como una aborigen salvaje- remedГі burlonamente a su madrastra.

- Es que en la sociedad...

- ВЎLa sociedad! por favor... no me venga usted tambiГ©n con las frivolidades e hipocresГӯas de las personas que dicen una cosa y actГәan de manera diferente en nombre de los buenos modales y costumbres ВЎComo Teresa!

- Mira Azucena ВЎla atrapГ©! -exclamГі interrumpiendo el niГұo mientras traГӯa entre sus manos una pequeГұa mariposa naranja.

Azucena tomГі la mariposa de entre las pequeГұas manos del niГұo y la encerrГі entre las suyas.

- A veces me siento como esta mariposa. Atrapada por las costumbres de la sociedad. Se ha puesto a pensar alguna vez ВҝPor quГ© las costumbres de la sociedad indГӯgena son deplorables y las costumbres de la sociedad europea son las correctas? ВҝPor quГ© ellos pueden vestirse simplemente mientras yo tengo que vestirme con fajas y corsГ©s a pesar del intenso calor del verano?

- Es que los indГӯgenas son paganos...

- Si los indГӯgenas hubieran colonizado con sus armas a los espaГұoles, portugueses, holandeses y a los ingleses en vez de venir ellos a estas tierras ВҝSerГӯan correctas entonces las costumbres de la sociedad indГӯgena?

Sin saber quГ© responder me quedГ© en silencio mirando al rГӯo salpicado por los pequeГұos islotes de camalotes mientras que la muchacha liberaba a la mariposa que se alejГі presurosa.

- Volvamos, pronto despertarГЎn todos en la casa y no verГЎn con buenos ojos que hayamos salido juntos a pasear. Disculpe si lo he ofendido. No quiero que tenga un mal concepto de mi persona. No se por quГ© le he dicho todo lo que dije...

- No se preocupe seГұorita, a veces yo pienso igual que usted. De hecho, creo que por un oculto sentimiento de libertad me aventurГ© a venir a este lejano punto del planeta.

Montamos los caballos y regresamos a la residencia de la familia Ruiz Gato antes de que el coronel, Wilgem y doГұa Teresa despertasen. SГіlo JosГ©, quien se hallaba tomando mate, dijo:

- SeГұorita, cГЎmbiese rГЎpido y pГіngase un vestido que si doГұa Teresa se entera de que volviГі a salir con KambГЎ me regaГұarГЎ; y tГә Carlos desensilla rГЎpido esos caballos Nadie debe saber que salieron.

- Tranquilo JosГ© -hablГі cariГұosamente Azucena besando la mejilla del cochero-. Me cambiarГ© rГЎpidamente y nadie se darГЎ cuenta de que salimos.

Luego de volver del establo, Carlos volviГі a treparse al aГұoso ГЎrbol de mango y yo me dirigГӯ a la casa principal donde encontrГ© al coronel, en ropa de cama, sentado en un sillГіn de mimbre de amplio respaldo y anchos posabrazos y Ramona al lado suyo sirviГ©ndole un mate.

- ВҝNo ha dormido usted la siesta? -preguntГі extraГұado con el mate en la mano.

- No he podido conciliar el sueГұo y decidГӯ dar una vuelta por la zona.

- Debe tener cuidado de no encontrar algГәn puma en el monte вҖ“seГұalГі el militar mientras Ramona, me miraba con ojos censores sin que su patrГіn lo notara-. SiГ©ntese en ese sillГіn y tГіmese unos mates conmigo. Los mates de Ramona son famosos por estos lugares.

Yo habГӯa oГӯdo hablar de aquella bebida que el coronel me ofrecГӯa y que hace un tiempo se habГӯa comenzado a beber en la corte prusiana aunque en tazas como el cafГ© o el tГ©. Sin querer ofender al anfitriГіn, tomГ© con una mano la pequeГұa calabaza recubierta en fina plata labrada en cuyo interior se hallaba la yerba mate, a la cual se le habГӯa agregado agua caliente, mientras que con la otra mano tomГ© la bombilla de oro adornada con pequeГұos rubГӯes, y pensando que de una cuchara se trataba di con esta tres vueltas al espeso brebaje para luego extraerla del mate e ingerir la infusiГіn como si de una taza de tГ© se tratara atragantГЎndome con la yerba al hacerlo.

- Muy bueno... Muchas gracias... -dije tosiendo y entregГЎndole a Ramona el mate.

La mujer tratГі de contener la risa y el coronel observГЎndome atГіnito dijo:

- Esta es una bebida muy difundida en estas tierras como el cafГ© lo es en el Brasil. No obstante, a diferencia de este, el mate se bebe con la bombilla a modo de pajilla para filtrar la infusiГіn de las ramas y hojas de la yerba mate. De este modo uno puede disfrutar del brebaje sin atragantarse -explicГі calmadamente el coronel succionando la bombilla del mate que la indГӯgena le habГӯa vuelto a ofrecer hasta que se escuchГі el sonido caracterГӯstico al acabarse la infusiГіn.

Rojo de vergГјenza por la torpeza que mi ignorancia y atropello me habГӯan jugado, tratГ© de disimular escuchando atentamente la explicaciГіn que el anfitriГіn me daba como si nada hubiera pasado.

El ruido de una galera acercГЎndose hizo que el coronel se fijara en direcciГіn a la puerta principal abierta de par en par.

- Debe ser Madame Lafaiette, la maestra de francГ©s y alemГЎn de Azucena. Como habrГЎ notado mi hija habla perfectamente el alemГЎn y el francГ©s al igual que su finada madre -explicГі el orgulloso padre.

- ВЎAve MarГӯa PurГӯsima! -dijo la reciГ©n llegada. Ramona tomГі los pesados libros que la maestra llevaba y los colocГі sobre una pequeГұa mesa al otro lado del patio junto a la ventana que daba a la habitaciГіn de Azucena.

- ВЎSin pecado concebida! -respondiГі el coronel dirigiГ©ndose junto a la mujer. Espero que halla tenido buen viaje desde la ciudad.

- ВЎEsplendoroso!, como si me desplazara por los campos elГӯseos вҖ“ironizГі animadamente la mujer.

- SerГӯa mucho mejor si aceptara nuevamente nuestra invitaciГіn de quedarse a vivir en esta casa, despuГ©s de todo, la finada Monique era como su hermana.

- Se lo agradezco, pero como siempre declino su ofrecimiento. Usted sabe bien la gran estima que le tengo a su hija y a usted, pero prefiero vivir en mi casa de Loma TarumГЎ.

Madame CГ©lestine Lafaiette habГӯa nacido en Francia durante los Гәltimos aГұos del reinado de LuГӯs XVI y habГӯa venido a Paraguay junto con la flamante esposa del coronel, de quien era Гӯntima amiga, en 1841, dedicГЎndose desde entonces a la enseГұanza del idioma francГ©s y alemГЎn que hablaba a la perfecciГіn, debido a que sus padres habГӯan servido directamente a MarГӯa Antonieta, hija de la emperatriz de Austria y esposa del rey LuГӯs XVI. Cuando la madre de Azucena enfermГі gravemente, Madame Lafaiette prodigГі sus cuidados a ella, a su pequeГұa hija y al afligido coronel, durante los tres aГұos que durГі la enfermedad y un aГұo despuГ©s de la muerte de la mujer; hasta que el coronel tomГі nuevas nupcias con doГұa Teresa, quien servГӯa a la familia como ahora lo hacГӯa Ramona. Alegre y de chispeante inteligencia, la septuagenaria maestra medГӯa un metro cincuenta, un poco encorvada, de cara redonda, nariz ligeramente pronunciada y ojos pardos muy expresivos. Muy coqueta, usaba elegantemente una vieja peluca blanca sujeta por una peineta de oro y coral, un collar de coral engarzado en oro que caГӯa pesadamente sobre su vestido azul, y de sus orejas colgaba un par de aros o namichaГ® de tres pendientes de pesada y rica crisГіlita.

- Como quiera... sabe que esta casa es suya tambiГ©n -expresГі el coronel.

- Lo sГ©. Lo sГ© coronel... pero... ВҝNo me va a presentar a su joven invitado? Por su vestimenta veo que no es de este paГӯs -dijo cambiando hГЎbilmente de tema.

- Madame Lafaiette, Г©l es Gustav Demczszyn y ha venido desde la lejana Prusia junto con mi amigo Wilgem von Kraus- presentГі el coronel al mismo tiempo que la mujer hacГӯa una reverencia y yo besaba su enguantada y huesuda mano.

- Encantado madame.

- Igualmente joven. ВҝDe quГ© parte de Prusia es usted?

- De la ciudad de Possen.

- ВЎMame, llegaste temprano hoy! Casi me encuentras dormida -interrumpiГі Azucena, dirigiГ©ndose cariГұosamente a la anciana. La joven llevaba peinado su cabello con dos trenzas que caГӯan por delante sobre un bello vestido gris perla con encajes de color blanco en los puГұos y cuello.

- ВЎDe verdad! Apenas puedo creerlo -ironizГі pГӯcaramente la anciana guiГұГЎndole el ojo a la muchacha.

- Veo que te han presentado a uno de nuestros visitantes. No sabe hablar nada de espaГұol ВҝPodrГӯas darle algunas clases? EstudiarГӯa espaГұol mientras yo estudio alemГЎn.

- No lo sГ©... no conozco tanto el castellano para dar clases...

- DГӯgale padre que le dГ© clases...- implorГі la muchacha al coronel tomГЎndole las manos con mirada suplicante.

- Creo que puede enseГұarle lo suficiente para que pueda desenvolverse -seГұalГі el coronel.

- Por lo menos sabrГЎ decir otras cosas ademГЎs de gusto en conocerla- murmurГі riendo pГӯcaramente la muchacha escondiГ©ndose detrГЎs del abanico que portaba.

- Si usted me da esas clases podrГӯa retratarla en una fotografГӯa. He tomado muchas placas en la ciudad de Possen.

- ВЎEs cierto! el seГұor es fotГіgrafo. Puede sacarnos una fotografГӯa aquГӯ mismo.

- Si lo desea termino de desempacar el equipo y les tomo la placa.

- EstГЎ bien... Creo que serГЎ una experiencia gratificante.

De este modo, mientras Azucena asistГӯa a su clase de alemГЎn, yo preparГ© mi moderna cГЎmara de fuelle sobre el trГӯpode.

Luego de montar el fuelle a la cГЎmara procedГӯ a enfocar la lente deslizando el fuelle sobre el riel. Una vez enfocadas ambas mujeres, que sentadas fingГӯan leer sendos libros, cubrГӯ a la cГЎmara y a mi persona con el paГұo negro que evita cualquier filtraciГіn de luz que arruinarГӯa la placa para seguidamente sacar la fotografГӯa. De inmediato me dirigГӯ a mi habitaciГіn, sellГ© toda filtraciГіn de luz mediante una frazada que coloque sobre la ventana y procedГӯ a revelar la fotografГӯa que pudo apreciarse durante la cena.

- ВҝPor quГ© en la toma estГЎ esa madame y no yo? ВҝAcaso no soy la seГұora de la casa?-protestГі desairada doГұa Teresa mirando furiosamente a su marido.

- Pero... usted dormГӯa... AdemГЎs maГұana puede tomarse otra -contestГі molesto y con tono fuerte el coronel.

- La culpa fue mГӯa -mintiГі Wilgem interrumpiendo lo que parecГӯa ser el inicio de una fuerte discusiГіn. Yo convencГӯ a Gustav que debГӯa calibrar lo antes posible su equipo fotogrГЎfico por lo que, con ese fin, tomГі esta fotografГӯa que carece de toda calidad. MaГұana cuando el sol este en lo alto le tomarГЎ una a usted, si asГӯ lo desea. Como le dije esta toma Solo fue para calibrar el equipo.

- ВЎQuГ© muchacho tan responsable con su profesiГіn! ВЎDesde luego que deseo tomarme una fotografГӯa! Me vestirГ© con mis mejores galas para que el brillo de mis joyas hagan que la foto salga mejor.

- Estoy segura de ello -mascullГі Azucena.

Luego de la cena me despedГӯ de todos y me dirigГӯ a mi habitaciГіn. Me acostГ© sobre la cama sin desvestirme y me dispuse a rememorar el dГӯa vivido y sus acontecimientos que marcaron con fuego toda mi vida.

Minutos despuГ©s, y con el acompasado sonido de un grillo, provocado al frotar el relieve acanalado del inferior de una de sus alas delanteras contra el afilado borde de la otra, y en mi mente la imagen de la angelical Azucena con su negro cabello al viento montada sobre aquel magnГӯfico corcel, me quedГ© profundamente dormido.

1 - DenominaciГіn que el propio Sarmiento se daba a sГӯ mismo en sus Гәltimos aГұos.

2 - PeriГіdico argentino creado el 4 de enero de 1870 por BartolomГ© Mitre.

3 - LГЎtigo de cuero trenzado.

4 - Actualmente, Parque Carlos Antonio LГіpez.

5 - En alemГЎn: MaГұoso con los maГұosos.

6 - Virgen venerada en Polonia.

ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA

(Hacer click sobre la imagen)

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto