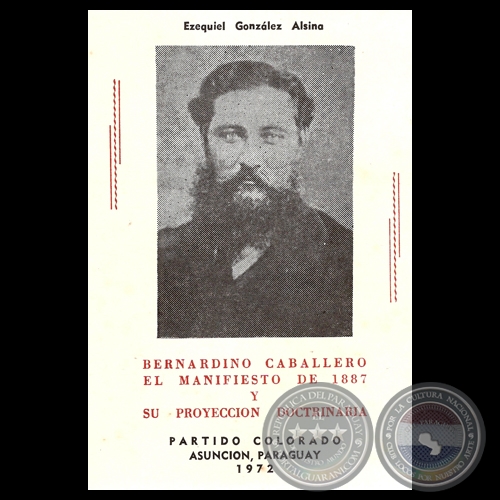

EZEQUIEL GONZÁLEZ ALSINA (+)

BERNARDINO CABALLERO - EL MANIFIESTO DE 1887 Y SU PROYECCIÓN DOCTRINARIA - Por EZEQUIEL GONZÁLEZ ALSINA

BERNARDINO CABALLERO

EL MANIFIESTO DE 1887 Y SU PROYECCIÓN DOCTRINARIA

Por EZEQUIEL GONZÁLEZ ALSINA

INSTITUTO COLORADO DE CULTURA

CICLO DE CONFERENCIAS “HOMBRES E IDEAS”

Volumen Nº 1

PARTIDO COLORADO

ASUNCION, PARAGUAY

Editorial GRÁFICA

Asunción – Paraguay

1972 (32 páginas)

PALABRAS LIMINARES

por H. SÁNCHEZ QUELL

«La simpatía -dije alguna vez- es, indudablemente, el mejor vínculo para llegar a la solidaridad. Más no es toda. Esa simpatía, esa pasión política mística, ha de mantenerse y adquirir más fuerza, en torno y tras un programa ideológico concreto que sirva de directriz a la acción partidaria.

Por eso nuestro fundador, tras firmar el Acta de Fundación del Partido, lanzaba el mismo día un manifiesto explicando al pueblo las ideas y motivos que lo impulsaron a fundarlo. Ya más tarde vendrían -como vinieron- la Declaración de Principios y el Programa del partido.

Bernardino Caballero fue un intuitivo de la cultura. El sabía lo que el pueblo necesitaba para ascender culturalmente. Por eso, preocupado porque la juventud cuente con una casa de estudios superiores, creó la Escuela de Derecho, base de la actual Universidad Nacional. Por eso, durante su gobierno se contrataron profesores extranjeros y se enviaron estudiantes paraguayos al exterior. Por eso, construyó el Teatro Nacional. Por eso, fundó el Ateneo Paraguayo.

La creación del Instituto Colorado de Cultura -que contó desde el primer momento con el entusiasta apoyo del Presidente Stroessner- viene a llenar una antigua necesidad partidaria. Dicho instituto tiende a intensificar la política cultural del partido.

Al difundir la doctrina sobre la base del Programa del partido, los jóvenes colorados sabrán que no sólo están asociados por simpatía, sino también por solidaridad con la ideología partidaria. Al asistir a los cursos de Capacitación Política, de Lengua y Civilización Guaraníes, de Periodismo y de Formación de Líderes, se irá elaborando el equipo de dirigentes del futuro, la élite que tomará la antorcha para conducir al partido por su ininterrumpida senda de progreso en bien de la nación. Al asistir a conferencias, escuchar conciertos, visitar exposiciones artísticas, investigar en la biblioteca y participar en concursos, los jóvenes colorados irán nutriendo su intelecto y sedimentando su cultura. Así aseguraremos la vigencia del ideal de vida próspera e ilustrada, sin privilegios ni clases explotadas.

El Instituto Colorado de Cultura no sólo será el aglutinante de la juventud colorada. Será además el imán que atraerá a aquellos que aún no se hayan decidido por algún partido político. La juventud, ávida de aprender, es idealista, y la cultura ha sido siempre un faro que atrae, nunca una tiniebla que aleja.

Como bien dijera el Arq. Tomás Romero Pereira, «deben dar pruebas de gratitud las actuales generaciones a los antepasados que posibilitaron nuestro actual poderío. Así se enseña y se aprende la historia, con el ejemplo de los grandes, de los justos y de los buenos, que perduran y perdurarán siempre, mientras exista la gratitud, que es el más noble de los sentimientos humanos».

Hoy iniciamos el ciclo de conferencias mensuales denominado «Hombres e Ideas», con la honrosa presencia del Sr. Presidente de la República General de Ejército Alfredo Stroessner y con la disertación titulada «Bernardino Caballero, el Manifiesto de 1887 y su proyección doctrinaria», a cargo del brillante intelectual colorado Dr. Ezequiel González Alsina.

Multifacética es la personalidad de Ezequiel González Alsina. Vanguardista de la actual poesía paraguaya, publicó sus versos con el pseudónimo de Gastón Chevalier París. Autor teatral, encendió luces de candilejas y cosechó cálidos aplausos con sus obras «La Quijotesa rubia», «El gran rival», «Anclas para volar», «Lejos de las casas altas», «Ña Patricia» y «Boli». Periodista fecundo, desde hace dos décadas editorializa en el diario del partido. Profesor universitario erudito y ameno. Orador brillante en español y orador brillante en guaraní. Polemista persuasivo y contundente, fue el primer espadachín de la Constituyente. Investigador documentado y sagaz de la historia patria, como lo prueban sus libros «El entregador del Chaco» y «A cien años de Cerro-Corá».

Con el acto de esta tarde, el Instituto Colorado de Cultura declara inauguradas sus actividades.

Asunción, Marzo 15 de 1972

BERNARDINO CABALLERO,

EL MANIFIESTO D E 1887

Y SU PROYECCION DOCTRINARIA

por EZEQUIEL GONZÁLEZ ALSINA

El manifiesto del 11 de setiembre de 1887, dirigido a la ciudadanía en la misma fecha de la fundación de nuestro glorioso partido y de la constitución formal de sus primeras autoridades, es un documento de singular vitalidad por su contenido, que a ochenta y cinco años de su primera publicación, conserva plenamente su vigencia y se yergue desafiante frente a tanta hojarasca, que a título de ideologías de renovación y de cambio, enmarañan periódicamente la opinión pública, sin resultados positivos, ni proyecciones realmente trascendentes.

Para quienes sostienen que el Partido Colorado es una rama del liberalismo impuesto al Paraguay por la horrenda “cruzada libertadora” de la Triple Alianza, el manifiesto del 11 de setiembre de 1887 constituye una valla insalvable. No hay manera de concertar los espejismos de la doctrina liberal con los postulados que desde aquella lejana fecha orientan la vida y el desenvolvimiento de nuestra poderosa asociación política.

Esto que afirmamos así, categóricamente, requiere para su mayor comprensión un examen siquiera somero de sus antecedentes, de manera que las palabras, con el refuerzo de los hechos, iluminen las diferencias ideológicas que darán nacimiento al Partido Colorado y que quedarán plasmadas para siempre en el histórico manifiesto.

En primer lugar no debe perderse de vista que para 1887 han transcurrido ya 17 años del holocausto de Cerro Corá, que puso fin a la tremenda contienda que destruyó y dejó en ruinas el Paraguay de Francia y de los López. Pero estos 17 años no fueron políticamente baldíos, ni nuestro país quedó librado a su inspiración para retomar el cauce de su existencia. Todo lo contrario: independientemente de los objetivos propios de los Aliados, eminentemente territoriales, estaban sus objetivos políticos, tan explícitamente señalados como los otros, en el Tratado Secreto del 14 de Mayo de 1865. En los considerandos del mismo, se dice, entre otras cosas: “Persuadidos de que la paz, seguridad y bienestar de sus respectivas naciones se hacen imposibles mientras el actual Gobierno del Paraguay exista, y que es una necesidad imperiosa, reclamada por los más altos intereses el hacer desaparecer aquel Gobierno, respetando la soberanía, independencia e integridad territorial de la República”.

En el Artículo 6º del mismo Tratado se estipula: “Los aliados se obligan solemnemente a no deponer las armas sino de común acuerdo, y mientras no hayan derrocado al Gobierno actual del Paraguay, así como a no tratar separadamente, ni firmar ningún tratado de paz, tregua, armisticio o convención cualquiera que ponga término o suspenda la guerra, sino por perfecta conformidad de todos”.

Las profundas implicancias políticas están a la vista, pero veamos cómo las acomoda la Triple Alianza, para presentarlas también como una cuestión interna de los paraguayos. El Artículo 7° del Tratado dice: “No siendo la guerra contra el pueblo del Paraguay, sino contra su Gobierno, los aliados podrán admitir en una legión paraguaya todos los ciudadanos de esa nación que quieran concurrir al derrocamiento de dicho Gobierno, y les proporcionarán los elementos que necesiten, en la forma y condiciones que convengan”.

Todavía es indispensable a nuestro objeto el Artículo 8° del tenebroso concierto: “Los aliados -dice- se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. En consecuencia, el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados, como resultado de la guerra”.

Dejemos de lado todo lo que no se refiera a la política interna de nuestro país propiamente dicha, para considerar solamente los factores de presión que se desencadenarían con el fin de la guerra, después de “hacer desaparecer aquel Gobierno” -el del Mariscal López-, y cuando reclamarían máximo predicamento “todos los ciudadanos de esa nación que quieran concurrir al derrocamiento de dicho Gobierno”, contradiciendo en la letra y en el espíritu eso otro de que “el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan”. No serían, ciertamente, ni uno ni otras, los que se opusieran a los fines propios de la Triple Alianza y a los objetivos explícitos e implícitos de cada aliado.

No hace falta más para comprender el sentido y los alcances de los factores de presión que soportaría el Paraguay después de su destrucción. Tampoco es difícil entender que esos factores de presión tendrían efectos perdurables en el terreno ideológico, trasegando a la vida interna del Paraguay de la post-guerra las aberrantes contradicciones del cínico Tratado.

Insistimos en esto, porque 17 años y en las condiciones de la época, es un tiempo muy breve para pretender que las influencias de aquellos factores hubieran desaparecido. Por otra parte, no podían menos que generar resistencia, como en realidad las generaron, y que se pusieron de relieve en la dispar y contrapuesta sedimentación ideológica que se señalaría desde el comienzo en las luchas políticas del Paraguay, con posterioridad a 1870.

Estas luchas no comenzaron entonces, sino que adquirieron una nueva fisonomía, dejando atrás las formas primitivas pero igualmente irreductibles, que venían desde los días de la Independencia. Ahora era la hora de los clubes y los partidos, y desde aquí se proyectarían las corrientes que se irían definiendo con creciente precisión y que culminarían en 1887 con la fundación de la Asociación Nacional Republicana y del Centro Democrático.

Debemos añadir que durante buena parte de esos 17 años, siguió la ocupación aliada del país, lo cual, sin entrar en otras consideraciones, traumatizaba profundamente la vida cívica nacional. Y en esto, no hacemos ahora cuestión de hombres ni de circunstancias, sino que nos empeñamos en desentrañar las líneas ideológicas, que darían tan opuestas explicaciones a la “cruzada libertadora” del Paraguay, a la resistencia sobrehumana de los paraguayos a la invasión, a la “regeneración” que se prometía al país, toda vez que renegara de sus luchas y sacrificios, y a los denotados esfuerzos que por otra parte se hacían para apoyar en estos méritos insignes la reconstrucción moral y material de la Patria.

Una tajante definición de las corrientes populares aclaran desde el principio estos problemas, que sólo las crónicas interesadas hicieron confusos a posteriori. Y eso podemos demostrarlo con los documentos adversos que suelen esgrimirse para negar la gravitación de esas corrientes o para reducirlas a un puro fanatismo personalista, cuando que, en realidad, debemos ver en ellas el choque de dos posiciones, de dos concepciones políticas distintas, la una afirmada en los valores del nacionalismo, que vertebraba en un proceso sin claudicaciones la Gesta Emancipadora de Mayo, la Organización de la República y la Epopeya de la Defensa del Paraguay, de 1864 a 1870, y la otra que enarbolaba los principios y doctrinas del liberalismo, con el impulso de intereses foráneos y con el designio de institucionalizarlos al amparo de los compromisos intervencionistas de los Aliados. No se había hecho la guerra contra “aquel Gobierno” solamente, sino contra la ideología que servía de andamiaje a las instituciones del Paraguay y de marco a su desenvolvimiento político, económico y social, y por lo tanto la libertad de los paraguayos para darse nuevas instituciones y elegir gobierno, tenía las limitaciones lógicas que resultaban de la aceptación de ese “cuarto aliado” legionario, cuya ideología, sí, era apoyada. De otra manera no se comprende la referencia explícita en el Tratado, y por otra parte la contradicción queda cohonestada, pues los que podrán hacer y deshacer serán los que hayan “concurrido” a la destrucción del Paraguay y no otros. Pero -insistimos- en esto nos ponemos por encima de los hombres y las circunstancias, para centrar nuestra atención en la imposición ideológica, que encuadraría la conducta de los hombres y condicionaría las circunstancias, tan pronto como esa imposición quedara firme, no ya por la presión de las armas, sino por otras más sutiles, como la del nuevo ordenamiento jurídico que se daría al país.

Los preparativos de la Convención de 1870 y la lucha de los clubes políticos arrojan luz sobre este espinoso asunto. Se fundan dos clubes, y ambos con el mismo nombre: “Club del Pueblo”. Para diferenciarse, uno amplía su nombre y pasa a llamarse “Gran Club del Pueblo”. Es el que reúne lo más influyente del liberalismo importado, y donde esta doctrina se enuncia como un ariete de demolición contra todo lo que representara el pasado del país. Algunos esfuerzos por lograr la fusión de esas nucleaciones, en aras de los angustiosos reclamos de la hora, fracasan, y la explicación que da del fracaso el Gran Club del Pueblo, así como su campaña posterior, lo define y ubica, como define y ubica al otro club, al Club del Pueblo. Un manifiesto del primero, anuncia que no pudo hacerse la “unión”. “Ella no ha podido efectuarse -dice-, ni se efectuará ya en adelante”. Y agrega: “La desunión, por el contrario, se ha hecho más profunda”. Y a reglón seguido deja al descubierto el intríngulis, que casi no necesita de aclaraciones para su comprensión: “El Petit Club López”, hallándose impotente e impopular, para conseguir un triunfo ficticio se bahía apoderado anticipadamente del Teatro Nacional, donde iba a realizarse la fusión”. Dos observaciones a este párrafo del manifiesto: Con la denominación pretendidamente despectiva de “Petit Club López” al Club del Pueblo, se establecía con sugerente profundidad la oposición fundamental de ambos; el acusado en el rumbo de la Línea Nacional, y el acusador en el enjuague de las ideologías de conveniencia, para adular a los verdugos del país y atraer a su favor la influencia de los intereses foráneos, -especialmente económicos-, que movían los hilos del drama desde la sombra. En cuanto a la otra observación, es más elemental: No se entiende que si era minoría y estando bajo sospecha de “lopizmo”, el Club del Pueblo se haya apoderado del local de la reunión, desafiando todos los factores de presión, comenzando por los ejércitos ocupantes. El propio manifiesto se desdice, al referir que fue rechazada una moción del Gran Club del Pueblo, para diferir la asamblea: “Los gritones del Petit Club López se opusieron, porque eran los únicos que ocupaban el teatro...” Y a continuación, este corolario, como verdadero anticipo de la “democracia liberal”: “Entonces, los pocos miembros del Gran Club del Pueblo que habían conseguido entrar, protestaron contra tales pretensiones - la de realizar la asamblea-, retirándose para no sancionar con su presencia, un acto nulo en todo sentido”. Nulo -acotamos nosotros- porque ellos eran pocos, y porque el pueblo que llenaba el teatro estaba con los otros, con el club del pueblo, con el denostado Petit Club López.

Esto ocurría a principios de Mayo de 1870, mes que sería rico en acontecimientos premonitorios de las luchas políticas futuras. En efecto, el día 7, “La Voz del Pueblo”, órgano del Club del Pueblo, da la bienvenida al General de División don Bernardino Caballero, que llega a Asunción prisionero de los brasileños, tras haber prolongado su campaña hasta un mes después de Cerro Cora, y el 12 Benigno Ferreira se proclama en un manifiesto “Jefe del Partido Liberal de la República”.

Sobre la salutación al General Caballero hemos dicho ya en otro trabajo que “hay que leer con cuidado lo que dice ‘La Voz del Pueblo’ a tan pocos días de Cerro Corá, y comprender que no podía decirse de otro modo, como lo saben tantos países que conocieron el infortunio de la invasión extranjera”. Con esa misma advertencia, releamos la vieja página periodística: “Este es el hombre que se ha levantado sin manchas sobre esa atmósfera de crímenes que envolvió al ejército de López; este es el hombre que el Ejército Aliado siempre ha consignado en sus partes de combate, porque lo ha encontrado siempre en la vanguardia enemiga; este es el nombre que recuerdan con gratitud las familias paraguayas y el soldado paraguayo con respeto y admiración; este es el nombre del que después de haber luchado como un héroe, cuando comprendió que su caudillo desapareció del mundo, y que todo poder de resistencia no daría sino más ruinas a la patria, depuso su espada ante el poder que le había vencido, confiando en la generosidad nunca desmentida de sus enemigos; este es el General Caballero que todos admiramos, por su valor heroico y su fuerza de voluntad, por haberse revelado a las tendencias sanguinarias del tirano, que hacía de sus soldados verdugos del pueblo; este es el nombre del que siempre ha de ser respetado por el pueblo paraguayo, como respetado es por los que le vencieron. Si ha luchado con tesón por la causa de López, es que la consideraba la causa nacional; es que estaba alucinado en la palabra patria, que tan grata resuena en los nobles corazones, porque empapado en las prédicas de López, creyó que los Aliados venían a la conquista de su patria y no a la libertad de ella…”.

Interpretando esta ubicua literatura, exigida en aquellas inexorables circunstancias, comentábamos en el mismo trabajo mencionado: «Las afirmaciones son claras y evidentes, aunque las concesiones también lo sean. Si siempre estuvo «en la vanguardia enemiga» oponiéndose a los «libertadores», mal se comprendería esa «gratitud de las familias paraguayas» ni siquiera la admiración y el respeto del soldado paraguayo, después de haber resistido hasta que «comprendió que su caudillo había desaparecido del mundo», como no sea porque todos sabían -«todos lo admiramos»- que luchó por la «causa nacional». De otro modo, el hecho de haber luchado con tesón», aunque fuera «alucinado en la palabra patria», no le habría absuelto de que su heroísmo estaba «empapado en las prédicas de López» sino que, al contrario, por eso se le hubiera condenado, como lo hicieron los que no vencieron penurias y fatigas junto a su pueblo, ni se redimieron después de sus errores y pecados en el lábaro de la contrición. Lo demás es hojarasca que se lleva el viento, pero que en esa hora de muerte hacía falta para silenciar el andar cauteloso de quienes en aquel, escenario dantesco, buscaban entre sombras el camino de la resurrección para su patria».

Hasta aquí lo que dijéramos en otra ocasión sobre el referido artículo de «La Voz del Pueblo», que a menos de setenta días de Cerro Corá puso por primera vez en el primer plano de la atención pública, con sus relieves propios, la figura del General Caballero, que 17 años después, en la culminación de una vida pública de singulares proyecciones para la nación, fundaría el Partido Colorado y sería el mentor del manifiesto del 11 de setiembre de 1887.

Pero no vayamos tan a prisa. Veamos ahora la otra cara de la medalla en aquel mes de Mayo de 1870. El 12, como dijimos, Benigno Ferreira, paraguayo de nacimiento, oficial de línea del Ejército Argentino, en la Guerra de la Triple Alianza, recoge la derrota del Gran Club del Pueblo en el consenso popular y se proclama «Jefe del Partido Liberal de la República». En un manifiesto que colma los límites de la indignidad, dice con lenguaje vociferante: «El alarido salvaje de la futura tiranía se ha dejado oír -No os dejéis engañar por sus falsas palabras. Son los pretextos fútiles del hambriento lobo que quiere devorar al débil cordero». Y más adelante, descargando sobre Cándido Bareiro; jefe del Club del Pueblo, la saña de su contumacia empedernida, esta acusación de escalofriante sentido apátrida: «La miseria y el hambre que nos devora, lo debemos, en gran parte, a Bareiro - el luto, el llanto que nos rodea por la pérdida de nuestros más queridos deudos, lo debemos a las armas compradas por Bareiro en Londres y París y remitidas al tirano de nuestra Patria, para derramar a torrentes la sangre generosa de los paraguayos». En estas palabras del «Jefe del Partido Liberal de la República» no hay concesiones ocasionales a la ocupación aliada, como en las de «La Voz del Pueblo». Es una posición definida contra todo el pasado glorioso del Paraguay y una negación en redondo de la Causa Nacional. Para Ferreira hubiera sido patriótico que los designios de la Triple Alianza y las cláusulas monstruosas del Tratado Secreto, encontraran al Paraguay inerme, para someterlo sin resistencia. Y este Ferreira, al que los liberales omiten sistemáticamente entre los fundadores de su partido, porque no lo fue del Centro Democrático, en 1887, asumió dos veces la jefatura del «liberalismo unido», en 1891, a la muerte del Mayor Eduardo Vera, y en 1904, para la nefasta revolución que abriría de par en par las puertas del Paraguay a la anarquía, desalojando al Partido Colorado del Gobierno.

Nos ha parecido necesario este esbozo, para comprender mejor los antecedentes de las corrientes políticas que se irían perfilando en el escenario cívico del Paraguay, y que en los años intermedios, hasta 1887, completarían sus respectivos contenidos ideológicos, a partir de estas pugnas aparentemente absorbidas por el «lopizmo» y el «anti-lopizmo». Por de pronto, ya vimos de una parte aflorar la mención de la «causa nacional» en la línea de quienes fueron anatematizados como «lopiztas»; y por la otra se levanta la bandera liberal en el campamento de las acusaciones contra todo lo que de alguna manera se identifique o se conecte con esa «causa nacional». Con todo, la oposición está, más que en las personas por sus antecedentes, en las ideas por sus tendencias, aunque en esos primeros momentos parezca lo contrario. En los años sucesivos, muchos hombres pasarán de una posición a la otra, pero las ideas matrices de los grupos permanecerán las mismas. Así se dará el caso de un José Segundo Decoud, de la Asociación Paraguaya y de la Legión de triste memoria, afirmado dignamente en la posición nacionalista y por contrapartida, tendremos el caso de un nacionalista, sobreviviente de Cerro Corá, como lo fue Ignacio Ibarra, revelándose con una tardía vocación liberal, cuando querellas personales lo empujan entre los fundadores del Centro Democrático. Los casos son varios y admiten similares explicaciones; pero no hacen al meollo de la cuestión, que está en la configuración definitiva de la pugna entre nacionalismo y liberalismo, como posiciones ideológicas. Esto se verá con entera claridad cuando examinamos el manifiesto que anunció la fundación de la Asociación Nacional Republicana y lo comparemos con el acta fundacional. del Centro Democrático; pero entre tanto, para ir tomando nota de las proyecciones que alcanzarían las divergencias de ambas corrientes, recordemos que todavía en este siglo -en 1906, para ser más exactos- el «liberalismo unido», defendiendo la candidatura presidencial de Benigno Ferreira, sostenía extremos como éste: «Son traidores, dicen, los que combatieron a López, como si López fuera la patria, y no observan que si aquel hombre viviera y dominara, los paraguayos de hoy se encontrarían en peores condiciones que los turcos, que los rusos y que los chinos, PORQUE LA NACION HUBIERA PERMANECIDO CERRADA A LAS DOCTRINAS QUE LLEGAN DEL EXTRANJERO al través de los mares y de los bosques».

Este voto de alienación ideológica a posteriori, es, sin embargo, coincidente con el manifiesto del Gran Club del Pueblo y con el del «Jefe del Partido Liberal de la República», de 1870, cuyos ideólogos y voceros dominarían la Convención Constituyente de ese año, conformando la Constitución del 25 de Noviembre a «las doctrinas que llegan del extranjero»; y que no eran otras que la de un laissezferismo decadente, que los mismos liberales de otros países ya habían abandonado.

Pronto se vería que en ese marco institucional postizo, la letra de la Carta Magna iría por un lado, y las realidades políticas, económicas y sociales por otro. El primer Presidente de la República elegido por cuatro años, cae a los trece meses de comenzado su borrascoso mandato; y el segundo es asesinado en las calles de Asunción al tercer año de su Gobierno. Esto no lo habían previsto los insensatos que creyeron «salvar al Paraguay de la tiranía» contribuyendo a su destrucción e imponiéndole los zapatos chinos de unas normas ajenas, mal copiadas y peor practicadas. Con los empréstitos de Londres de 1871 y 1872, no sólo se endeudó al país por primera vez en su historia -aparte de las deudas impuestas por la Triple Alianza-, sino que se abrió una grieta que afectaría crónicamente el crédito y las finanzas del país. Y, por otra parte, los faccionalismos intolerantes, dividieron a la familia, paraguaya, tan unida siempre en la bonanza como en el infortunio, sembrando en su seno la desconfianza y el temor. Si las cosas no fueron a peores, es porque a pesar de todos los obstáculos, el liberalismo dominante tuvo que ceder posiciones a los líderes del nacionalismo, cuya figura popular más descollante es el General Caballero. Estas influencias autenticistas moderan, aún dentro de los moldes liberales irremovibles, la anarquía de un individualismo que atomizaba la autoridad, que ponía en frecuente conflicto el orden público con el libre albedrío y que autorizaba las más sinuosas contiendas entre la libertad de cada uno y él derecho común de todos.

El tercer período constitucional afirma esas tendencias saludables, con una gravitación mayor de la corriente nacionalista, que no se ve afectada por la muerte del Presidente Cándido Bareiro, sino que adquiere mayor pureza y un giro más actual, porque le sucede el General Caballero, titular de un prestigio popular incomparable y de una autoridad moral fuera de toda ponderación. Así llega plenamente al Gobierno, después de una década de Cerro Corá, la sensibilidad que paliaría con vocación nacionalista los efectos de un orden jurídico liberal, que había reducido el Estado a «un mal necesario» y que hizo del Gobierno un simple gendarme. Comenzaría la reconstrucción del país con alientos nuevos de la Patria Vieja, y frente a la indiferencia de la norma, a sus lagunas, o faltando ella, se erguirá el celo patriótico de los gobernantes, para proveer la ley, y la acción que le diera contenido, en interés del país y del bien común de sus habitantes. El General Caballero completa el período de Cándido Bareiro y es elegido para el cuarto período constitucional, y durante los seis años de su Gobierno, en el incesante trajín por sacar al Paraguay de su postración, compiten en él la sagacidad del gobernante y la experiencia del ciudadano probo, que le darán la sabiduría necesaria para proponer al porvenir un derrotero nacional, con inspiración propia, capaz de superar los muchos factores negativos del Estado liberal, y de permitir que una definida ideología nacionalista impulsara el bienestar del pueblo en la prosperidad y en la libertad.

Todos conocen la fecunda obra de gobierno del General Caballero y las dificultades de su época para realizarla. No es esta la ocasión para referirnos a ella, de modo que dándola por conocida, nos ubicamos en el momento que, después de haber completado su gestión en la Presidencia de la República, se dedica de lleno a la actividad política, para orientar a sus partidarios y para dar definición de doctrina a los sazonados cotejos de su experiencia, entre las instituciones vigentes y las realidades que palpó día a día durante tantos años.

Así llegamos, tras una resumida e incompleta exploración de los 17 años transcurridos desde Cerro Corá hasta la fundación del Partido Colorado, al manifiesto del 11 de setiembre de 1887.

No se habla allí de reformas constitucionales para cambiar el Estado liberal de la Carta de 1870; pero nadie se atrevería a sostener que eso fuera posible entonces. Sin embargo, la idea de la reforma no es ajena al manifiesto, como se verá más adelante.

El manifiesto comienza proclamando, como sentimiento común de los ciudadanos afiliados al Partido Colorado, “el de la prosperidad y engrandecimiento de la patria”. No se abre con una exaltación egoísta del individuo, y encuentra en el preámbulo de la Constitución la más oportuna apoyatura, afirmando que «dirigirá todos sus anhelos a hacer efectivos los grandes propósitos» consignados en él. Pero qué dice ese preámbulo en su parte substancial? Habla de «establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y hacer duraderos los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mando que lleguen a habitar el suelo paraguayo». Son ideas inobjetables, y su enunciación general todavía no supone ninguna opción ideológica, puesto que resumen necesidades elementales de toda sociedad civilizada.

Pero el párrafo segundo ya nos lleva a reflexiones más profundas: «No nace nuestro partido obedeciendo a principios de afección pasajera y personal -dice-; ni tampoco data su existencia de ayer, cuando resolvimos constituirnos en asociación política. Los elementos que lo componen han mancomunado más de una vez sus fuerzas dispersas para mantener la bandera de los principios, a cuya sombra se han cobijado los buenos para defender la libertad, la justicia y el derecho. He ahí su gloriosa cuna en el pasado, he ahí su más legítimo timbre en el porvenir, para aspirar al aprecio y simpatía sinceros del noble y heroico pueblo paraguayo».

Esta declaración nos trae un eco ya lejano para entonces, de 1881, cuando Ignacio Ibarra, desde las columnas de su diario «La Democracia» apoyaba al Gobierno provisorio del General Caballero y propiciaba su candidatura para el siguiente período constitucional. Ahora Ibarra había participado hacía un par de meses en el Centro Democrático, separándose de sus viejos compañeros por razones personales; pero lo que sostuvo entonces no podía cambiarse: «Se hablaba hace unos años -decía- de un partido al que se le denominaba lopizta, para hacerlo antipático a los aliados que ocupaban entonces militarmente el país. Mas los sucesos que se han desarrollado después han venido a demostrar que aquel partido no era un partido sino el pueblo entero, y que admitiendo que se le quisiera, sin embargo, dar ese nombre, no se le podía llamar lopizta, sino partido nacional. Y ese partido nacional, abatido y disperso después de la guerra, fue poco a poco agrupándose bajo las banderas que con tanta gloria había defendido contra los ejércitos invasores, y se presentó a tomar la participación que le correspondía en la gestión de los negocios públicos.- Y ese partido triunfó en Campo Grande, imponiéndose al gobierno de Jovellanos, y fue el partido que buscó al finado Gill en el último período de su gobierno, y fue el que acompañó a D. Higinio Uriarte durante todo el tiempo que duró su mando; y fue el que elevó a la presidencia a D. Cándido Bareiro, y es el que está encarando en la persono del General de División D. Bernardino Caballero, presidente provisorio hoy de la República, y es, por fin, el único partido que puede seguir gobernando porque fuera de él no puede haber sino fracciones insignificantes, sin fuerza ni prestigio para mantenerse en el poder». Y como remate de tan clara exposición, Ibarra terminaba afirmando que «la campaña -es decir el pueblo, el campesino, el agricultor soldado- no aceptará ningún candidato que no pertenezca al partido nacional». La correspondencia de lo que dice el segundo párrafo del manifiesto de 1887 con lo que sostenía Ignacio Ibarra en 1881 es completa, y unos conceptos con otros se complementan para explicar el proceso de las luchas políticas desde la terminación de la Guerra de la Triple Alianza.

Sigue el manifiesto: «Vinculados por tradiciones honrosas, confundidos en un solo propósito para levantar el país de su penosa y prolongada postración, consagrados a las arduas tareas de una labor común para asegurar el bienestar general de la comunidad, no hay poder que pueda quebrantar la cadena de unión que nos liga, porque ella está afianzada por los deberes del compañerismo en la persistente lucha por el bien, está alimentada por los sentimientos de una misma fe, y fortificada por los indisolubles lazos de la concordia y la fraternidad».

Las tradiciones honrosas que menciona el manifiesto son las mismas que describe pormenorizadamente Ignacio Ibarra, como patrimonio del partido nacional, y los propósitos se orientan a «asegurar el bienestar general de la comunidad», mereciendo destacarse este giro que ya quisieran para sí los más avanzados «aggiornistas» políticos de hoy. Los criterios liberales individualistas, con su concepto de la libertad igualitaria del zorro y las gallinas sueltos en el corral cerrado, quedaban atrás frente al nuevo concepto del hombre en la comunidad y la comunidad para el hombre. No se habla de justicia social, no se la expresa así: pero esa es la idea, y otros párrafos del manifiesto lo confirmarán. Y la «lucha por el bien» que allí se menciona, es el «bien común» del lenguaje actual, con todo su exigente contenido, como se verá.

Para la mejor inteligencia de esta exposición, pasaremos al penúltimo párrafo del manifiesto, por su relación estrecha con lo precedentemente expuesto, y dejaremos los párrafos intermedios, eminentemente políticos, para su examen posterior.

El párrafo penúltimo dice así: «Asegurar las conquistas del progreso, a que felizmente ha cooperado nuestro partido con decidida constancia y fe en el porvenir, promoviendo todas aquellas medidas que favorezcan al comercio, la agricultura y la inmigración el planteamiento de nuevas industrias, la construcción de ferrocarriles y telégrafos; el mejoramiento de nuestra campaña por medio de leyes sabias y protectoras; y, finalmente, toda forma que tienda a operar un cambio benéfico en nuestra situación económica y en el bienestar moral y material del pueblo serán los objetos preferentes de nuestros trabajos, emprendidos ya con tan buen éxito en obsequio a los intereses públicos y dispuestos ahora más que nunca a proseguirlos con incontrastable voluntad».

Aquí no falta nada. Toda la moderna concepción del desarrollo está resumida en frases precisas, que abarcan desde la integración física del territorio nacional hasta las reformas y los cambios para acelerar el crecimiento económico, para promover el progreso social en los sectores menos favorecidos por la fortuna, y para difundir el bienestar moral y material en toda la población. Es el enunciado de la realización integral del hombre libre, en el lenguaje moderno, y ni siquiera se ha omitido mencionar el bienestar moral antes que el material. En las antípodas del liberalismo, se propone para el Estado actividades básicas, como, «el planteamiento de nuevas industrias» y «la construcción de ferrocarriles y telégrafos», con el ejemplo de lo que ya se había hecho «con tan buen éxito en obsequio a los intereses públicos». La inspiración de la Patria Vieja es evidente. Y se evidencia también en esa preocupación por la suerte del pueblo - «nuestra campaña»,- para la defensa de cuyos intereses las leyes no deben ser solamente sabias, sino también protectoras. Los valores de la igualdad y la justicia ya no son meramente cuantitativos, sino eminentemente cualitativos, y la «protección» no se menciona allí como un privilegio sino como una defensa para la parte más débil, considerando sus componentes individuales, pero la más fuerte, la más importante y trascendente en la dimensión humana de la sociedad y en la dimensión política de la nación. Es, como hemos dicho, la idea de la justicia social, cuyo enunciado aparecería más tarde en sus términos actuales; y es también la idea del bien común, que para explicarse con los más modernos criterios en boga, no puede alejarse mucho del manifiesto colorado de 1837.

Ahora vayamos a los otros párrafos del histórico documento. «Nuestro programa -dice- se resume en dos palabras: paz y respeto a nuestras instituciones». Y seguidamente se da contenido doctrinal a la afirmación: «E1 mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, que sólo se puede conseguir mediante el acatamiento al principio de autoridad basada en la justicia, es la causa más poderosa de los progresos que hemos conquistado en los últimos tiempos. La paz interna es una necesidad imperiosa para desenvolver el comercio, la industria y la agricultura, como fuentes las más preciosas de nuestra riqueza y prosperidad; la paz es una garantía efectiva para la seguridad, el trabajo y el capital, y es también uno de los baluartes de la libertad. Exceptuados los raros casos en que se justifican las revoluciones, las conmociones intestinas siempre serán un peligro permanente para los intereses públicos bien entendidos y una amenaza a las libres instituciones».

La exaltación de la paz y el respeto a las instituciones, se apoyaban en la experiencia inmediata, como se menciona; pero en el contexto ideológico de los fundadores del Partido Colorado, y especialmente del General Caballero, no podía estar ausente el ejemplo pretérito, aquel del partido nacional, que «era el pueblo entero» en la expresión de Ibarra, en el que se había inspirado la obra portentosa de la reconstrucción, a pesar de las cortapisas de los moldes institucionales liberales, que impulsaron las deformaciones y los desbordes individualistas. Estos fueron contenidos al final de la década de los años 70, y con el apoyo del pueblo en paz, el Gobierno pudo realizar las conquistas de los últimos tiempos, como se dice en el manifiesto.

Nada puede agregarse como comentario a este párrafo tan minuciosamente preciso; pero en todo caso nos animamos a asegurar que incluso la paz social -uno de los problemas cuya consideración estaba en pañales en el mundo entero por aquel tiempo- quedó incluida como preocupación del Partido Colorado en su manifiesto fundacional. La paz, como seguridad del orden y la tranquilidad pública, está mencionada al principio del párrafo, aunque no se use la palabra seguridad; pero luego, sí, se la usa, para afirmar que «la paz es una garantía efectiva para la seguridad, el trabajo y el capital».

El liberal J. P. Benítez, padre, dijo en una conferencia pronunciada allá por 1923 en el Gimnasio Paraguayo, que la «cuestión social» no fue contemplada en la Constitución de 1870, y es cierto; pero el manifiesto de 1887 habla de reformas y de cambios en favor de «nuestra situación económica» y del «bienestar moral y material del pueblo», y en relación con «la campaña» -los campesinos- propone, como vimos, que las leyes sean sabias y protectoras, de manera que puede sostenerse con entera lógica que esa seguridad, mencionada juntamente con el trabajo y el capital (así citados, por este orden, primero el trabajo) se refiere a la seguridad de los trabajadores asalariados, que reciben de ahí sus medios de vida, y por supuesto que también a los empresarios por sus justos beneficios. De cualquier manera, el lenguaje del manifiesto representa, con la sola mención de esos factores como problemas de la paz y como objetos de adecuadas seguridades, un formidable paso adelante en relación con la Constitución del 70 y con todo el pensamiento liberal posterior, hasta muy entrado este siglo.

En los tres párrafos siguientes se hace profesión de fe en el Gobierno republicano y en la democracia representativa, aceptándose sin reparos los moldes constitucionales; pero subrayando que «la soberanía popular es el gran fundamento de la República», y que «el pueblo se ha reservado el derecho de designar los mandatarios que han de dirigir sus destinos, elevando a los puestos públicos a ciudadanos honestos e idóneos, capaces de hacer su felicidad y de establecer en el país el reinado de la justicia y de la moralidad política». Y otra referencia que encuentra eco en las palabras de Ignacio Ibarra, nacionalista en 1881, liberal de 1887. Este había dicho que el partido nacional encarnó en el General Caballero, y que era «el único partido que puede seguir gobernando porque fuera de él no puede haber sino fracciones insignificantes, sin fuerza ni prestigio para mantenerse en el poder». En el manifiesto colorado, se dice: «Consecuente con este principio democrático que impone a cada ciudadano el deber de velar por la buena marcha de la administración y de defender las libertades públicas, nos proponemos llevar a la representación aquellos que respondiendo a las ideas anunciadas, sean la expresión genuina de la voluntad popular, haciendo que predomine la opinión pública, antes que las influencias de elementos ilegítimos ejercidas por círculos, de dudosa significación política, sin títulos ni antecedentes a la consideración pública» Recuérdese estas palabras y las de Ibarra, para el examen y la confrontación subsiguientes.

Del manifiesto de 1887 nos queda un último párrafo, aparte de la exhortación final, que no puede omitirse. Y es este: «Para la consecución de estos propósitos mantendremos firme e inviolablemente la libertad del sufragio, de la palabra, de la prensa, de la reunión, como condiciones esenciales para asegurar el ejercicio tranquilo de los derechos políticos, en la esfera de la ley y del orden, para alcanzar a realizar la gran divisa republicana: el gobierno del pueblo por el pueblo». Partido de orden, amante de la paz «como baluarte de la libertad», según ya vimos, no se pronuncia demagógicamente sobre esos derechos, como si ellos fueran discrecionales, sino que habla de su «ejercicio tranquilo", «en la esfera de la ley y del orden», como tiene que ser en su calidad de medios y vehículos para la realización de objetivos tan trascendentales como los que se enuncian en el contenido doctrinal y programático del manifiesto.

Pues bien, este párrafo, que en el manifiesto colorado resulta un corolario lógico del compromiso que el Partido asume ante la nación, a través de una exposición ideológica completa, es, con diferencia de palabras, todo el contenido del Acta de Fundación del Centro Democrático. No hay más, se busque por donde se busque, y nos remitimos a la prueba. En ese documento se dice que «por cuanto el Pueblo Paraguayo en su constitución política ha acordado a los ciudadanos, entre otros derechos como el de la libertad de prensa y el de la palabra, el de la reunión y declarado asimismo inviolable la ley electoral, a fin de que por estos medios que se consideran los más eficaces pueda establecerse para los actos de los gobiernos, no solamente una barrera a sus avances posibles, sino también un medio de ilustrar a los mismos en el examen y la resolución de las cuestiones de su competencia que afecten los intereses de la comunidad e intervenir espontánea y libremente en la formación de los poderes del Estado que deban encargarse de los destinos de la República. Y considerando que en el derecho de la reunión está comprendido el de la formación de asociaciones políticas para hacer más eficaz el uso de esos mismos derechos, por cuanto la unidad de acción lleva consigo mayor cooperación de inteligencia en el examen de los negocios del Estado e imprime mayor autoridad moral en el ánimo de los gobernantes, encaminándolos de este modo por el sendero que les señala la verdadera voluntad del pueblo. -Y teniendo presente la necesidad sentida de un tiempo a esta parte de una agrupación semejante, nos los abajo firmados nos hemos reunido espontáneamente y constituimos por resolución unánime una sociedad política que denominamos Centro Democrático, para hacer uso de los derechos que nos acuerda la Constitución Nacional y las leyes de la República, en la forma que se determinará en los estatutos respectivos».

Repetimos que esto es todo lo que hay allí. No hablemos ya de una orientación programática, que sería mucho pedir cuando ni siquiera se mencionan los deberes que la misma Constitución invocada imponía a los ciudadanos. Solamente los derechos, y aún estos con fines exclusivos de proselitismo partidista. Nos preguntamos si no habría estado leyendo esta Acta el articulista de «El Radical» que hace unos meses, para lisonjear a un gobierno de signo marxista, no encontró mejor manera de hacerlo, que atacar a la democracia representativa por «electorera, hueca, vacía de contenido y huérfana de calor popular». Por lo demás, volviendo al caso de Ibarra, firmante del Acta, no podemos menos que recordar sus palabras de 1881, pero no porque sea él precisamente, sino porque lo que escribió entonces, lo suscribían muchos otros, incluso D. Antonio Taboada, la figura veneranda de esa nucleación. Recuérdese nomás la referencia al Partido Nacional, «abatido y disperso después de la guerra» hasta que «encarnó» en el General Caballero, y la cuenta de los servicios que «con tanta gloria» había rendido al país; pásense por alto los méritos que en ese mismo orden se invocan en el manifiesto colorado; recuérdese la raigambre y la trayectoria; y sí se quiere algo más, añádanse las bases ideológicas y programáticas, y después repárese en la argumentación del Acta del Centro Democrático, que asoma «considerando que en el derecho de reunión está comprendido el de la formación de asociaciones políticas» y «teniendo en cuenta la necesidad sentida de un tiempo a esta parte de una agrupación semejante»; y por último concédase, en mérito de la razón y de la lógica, que mientras la Asociación Nacional Republicana va directamente en procura de sus raíces profundas para unir su tradición con su presente, el Centro Democrático, que al fin de cuentas tendrá nomás que llamarse otra vez Partido Liberal, con cualquier aditamento, huye de las suyas como de la peste, y abandona al precursor más directo, a Ferreira, entre los muertos sin sepultura. Claro que después lo utilizará más de una vez, y trepará sobre sus hombros, pero para tirarlo luego al mismo sitio. En 1892 con la pluma ácida de Queirolo, y en 1908 con los cañones de Jara.

Pero no es este el tema. Volvamos al manifiesto de 1887, para ver ahora sus proyecciones. Aparte de la labor gubernativa del Partido Colorado, que sigue jalonando con esforzada lealtad los postulados resumidos en aquel documento hasta el colapso de 1904, nuevos aportes ideológicos, ensanchando y profundizando los originales, se suman para hacer más y más evidente sus diferencias de fondo con el liberalismo. Blas Garay avanza sobre las preocupaciones sociales. Fulgencio R. Moreno denuncia que «el laissez faire ha sido relegado ya en el museo de las antiguallas económicas», sostiene la legítima facultad del Estado «de intervenir en el comercio de exportación y correr con el estanco de algunos productos», para liberar al productor de explotaciones y expoliaciones inmisericordes, y explica que «el error de los que todavía propalan la acción negativa del Estado, halla su origen en el falso concepto que de éste tienen (los liberales) y en las preocupaciones ya envejecidas de la escuela clásica». Antolín Irala, con la ley de «homestead», se inscribe entre los precursores de la reforma agraria. Antonio Sosa trae nuevas ideas sobre organización fiscal y previsión presupuestaria, en apoyo de la eficacia del Gobierno. Ricardo Brugada, el abogado de los pobres, aboga también por la propia justicia, para que ella esté al alcance de todos, con la misma diligencia para lo pequeño y para lo grande, para el rico y para el pobre, y hace de su profesión un apostolado. Ignacio A. Pane mide con los instrumentos de la sociología las más profundas motivaciones del pueblo, para dar a la política un realismo trascendente en el enfoque de los problemas del país. Juan Manuel Frutos se embandera en la tesis de que «la tierra es de quien la trabaja» e ilumina el criterio de la función económico-social de la propiedad inmobiliaria. Y en fin, tantos otros, concurren con sus luces a enriquecer la corriente renovadora de un nacionalismo moderno, inspirado en el pueblo y al servicio del pueblo, en apoyo del compromiso inserto en él manifiesto de 1887, de «asegurar... toda reforma que tienda a operar un cambio benéfico en nuestra situación económica y en el bienestar moral y material del pueblo».

Pero cayó la noche de 1904, y el país quedó a la deriva, martirizado hasta en su orfandad con los baños de sangre de las facciones que poblaron de cruces todos los caminos de la República. Ya no hubo paz, ni respeto a las instituciones, y si Eligio Ayala -liberal- dijo en 1915 que la década anterior se caracterizó por la «lucha de todos contra todos», y que «los hombres, queriendo ser políticos, se transformaron en bestias», Eusebio Ayala, después de la milagrosa victoria del Chaco, tocado tardíamente por la lección estupenda del pueblo exclamaba: «No hemos hecho nada»... «Hay que comenzar por alguna parte»... Y no hablemos de lo que ocurrió después, con las volteretas totalitarias, en las que seguiría envuelto el liberalismo, como causante primero, en el interregno febrerista, y como actor después en la debacle institucional, cuando para salvar el predominio del partido, hicieron trizas en 1940, la de suyo flaca Acta de Fundación del Centro Democrático, atropellando los pocos postulados allí contenidos, con la Ley de Prensa, con la de Tregua Política, y por último con el desfenestramiento de la Constitución de 1870, para substituirla con una Carta Política por decreto.

Gravosa sería la herencia que quedara al país, después de tan largo proceso de descomposición política y social, de estancamiento económico y de quiebras institucionales -que fueron más de una-, para pensar siquiera que un cambio afortunado obrara el prodigio de las rectificaciones más elementales, sin penosos sacrificios. Eso lo sabe el Partido Colorado, que llamado en una hora de crisis total a restaurar el rumbo de la nación, recibió en el rostro la bocanada deletérea del tenaz incendio, y sintió en carne propia dolorosas quemaduras. Pero nada pudo detener ni arredrar su vocación patriótica, que en el corazón del pueblo seguiría siendo invariablemente la misma que se resume en el manifiesto de 1887, y que en la discrepancia circunstancial de sus jefes no pasaría de la epidermis de la política práctica, reclamada por mil y una urgencias y otras tantas impaciencias.

Sin embargo, por eso mismo, porque el meollo era vigoroso, hacía falta liberarlo de adherencias extrañas a la esencia del coloradismo. Había que volver a la total obediencia de hombres libres al postulado fundamental del manifiesto: «Nuestro programa se resume en dos palabras: paz y respeto a nuestras instituciones».

Había llegado la hora de un nuevo liderazgo político del Partido Colorado, y la nación tendría la fortuna de que apareciera ese líder, iluminado por la esperanza de las grandes mayorías populares, ennoblecido por sus convicciones nacionalistas de hondo arraigo, y señalado por una ejemplar conducta ciudadana. Otra vez podía decirse «Ese es el hombre», como se dijo del General Caballero, y otra vez el tiempo lo confirmaría. ¿Necesito nombrarlo yo acaso, ahora, cuando está aquí con nosotros el General Presidente Alfredo Stroessner?.

Podemos leer el manifiesto de 1887, letra por letra, y encontraremos que en cuanto depende del Gobierno y en cuanto se apoya en el programa renovado del Partido Colorado, aquel documento que lleva la firma del más leal y constante lugarteniente del Mariscal López en la defensa de la Causa Nacional, tiene hoy cabal cumplimiento. No son palabras, son hechos: el Paraguay ya no es la Cenicienta de las naciones en el concierto americano y mundial, como lo fue durante el penoso eclipse de su autenticidad, y su nombre merece el respeto que le ganaron sus hijos, palmo a palmo, con denodada porfía, mediante una conducción que une las voluntades afirma el pulso y acrecienta las energías físicas y espirituales de la nación. Por eso, hoy podemos decir con Stroessner, lo que dijeron nuestros padres o nuestros abuelos con Caballero: que «vinculados por tradiciones honrosas, confundidos en un solo propósito para levantar al país de su penosa y prolongada postración, consagrados a las arduas tareas de una labor común para asegurar el bienestar general de la comunidad, no hay poder que pueda quebrantar la cadena de unión que nos liga, porque ella está afianzada por los deberes del compañerismo en la persistente lucha por el bien, está alimentada por los sentimientos de una misma fe, y fortificada por los indisolubles lazos de la concordia y la fraternidad».

Por último, en cuanto a la proyección doctrinaria del manifiesto de 1887, allí está señalando su posición más excelsa la Constitución Nacional de 1967, públicamente debatida y libremente consentida por los representantes democráticamente electos de todos los partidos organizados del país. En esa Constitución y en consonancia con las exigencias de nuestros tiempos, se ha contemplado con disposiciones sabias y protectoras, «toda reforma que tienda a operar un cambio benéfico en nuestra situación económica y en el bienestar moral y material del pueblo». No hay sino que leerla, para encontrar en ella las más vívidas proyecciones del histórico documento. Y si este fue el mensaje de Caballero y sus compañeros a las generaciones del porvenir y la gloria más pura del insigne estadista, su proyección en las instituciones vigentes en el Paraguay, ciñe -como dijimos otras veces- la más pura corona de laurel en la frente del Presidente Stroessner, que ha orientado el proceso con señera lealtad a la Línea Nacional.

Asunción, Marzo 15 de 1972.

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto